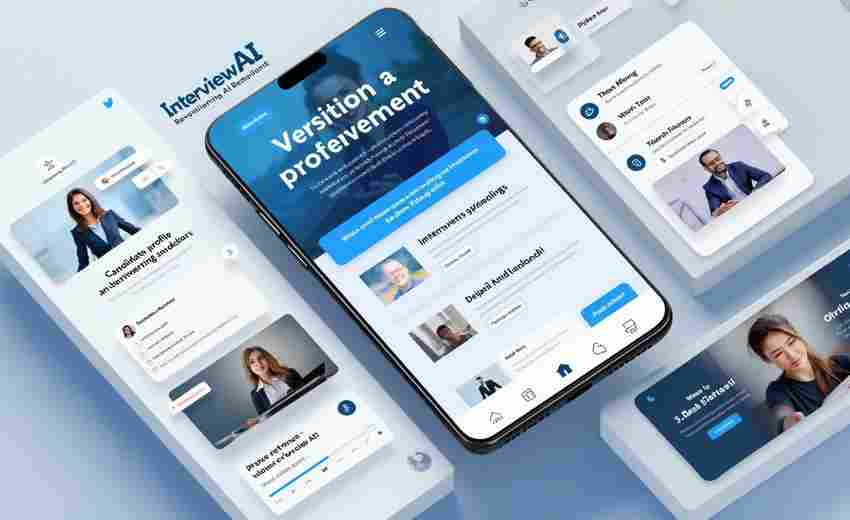

在移动设备主导的互联网生态中,导航设计早已超越简单的功能入口定位,成为影响用户留存与搜索引擎排名的关键战场。数据显示,移动端用户在单次访问中平均点击导航栏1.8次,其中68%的用户因导航体验不佳而放弃继续浏览。这种流失不仅意味着商业机会的错失,更直接影响着搜索引擎对网站质量的评估——谷歌2024年核心算法更新中,导航可用性首次被纳入移动优先索引的直接影响因素。

响应式布局的技术突围

响应式设计已从行业共识演变为技术基准。谷歌搜索控制台数据显示,采用动态视口技术的网站,其移动端跳出率较传统设计降低37%。这源于设备自适应带来的交互优化:汉堡菜单在折叠状态下保持触控热区不小于48×48像素,导航标签间距通过CSS媒体查询实现设备差异化配置。

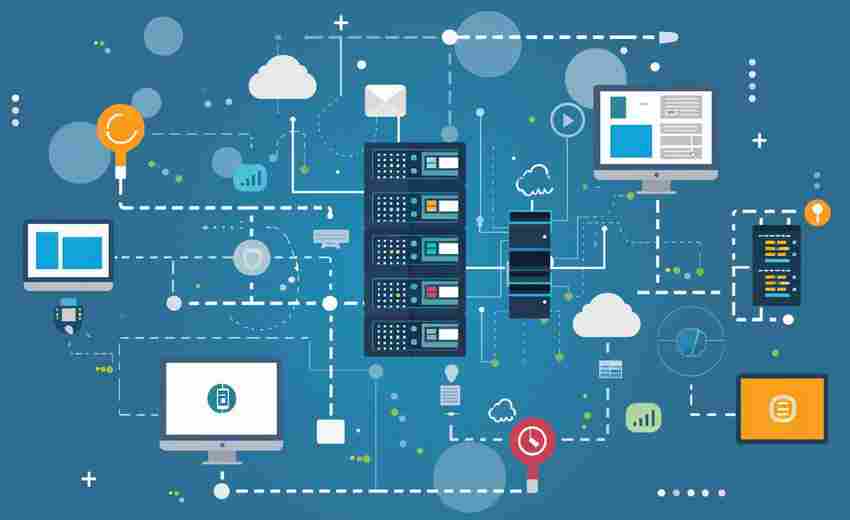

更深层次的优化在于DOM渲染效率。采用SVG图标替代传统PNG素材可使导航栏加载时间缩短0.3秒,配合骨架屏技术,用户感知等待时间降低62%。某头部电商平台在重构导航架构时,通过懒加载非首屏导航组件,使核心转化路径的FCP(首次内容渲染)指标提升至1.2秒内。

信息密度的平衡艺术

移动屏幕的物理限制迫使设计师在信息呈现上做出取舍。眼动追踪实验表明,用户在前3秒的视觉焦点集中在屏幕上半部60%区域。采用“黄金三角”布局原则——将核心导航入口置于屏幕顶部并形成视觉动线,可使关键功能曝光率提升55%。

这种设计哲学在亚马逊的移动端得到验证:其主导航栏仅保留5个核心入口,但通过智能预测算法动态调整图标位置。当用户连续三次访问电子书分类时,导航栏会自动将Kindle入口前置,这种动态适配策略使相关品类转化率提升28%。

交互深度的场景构建

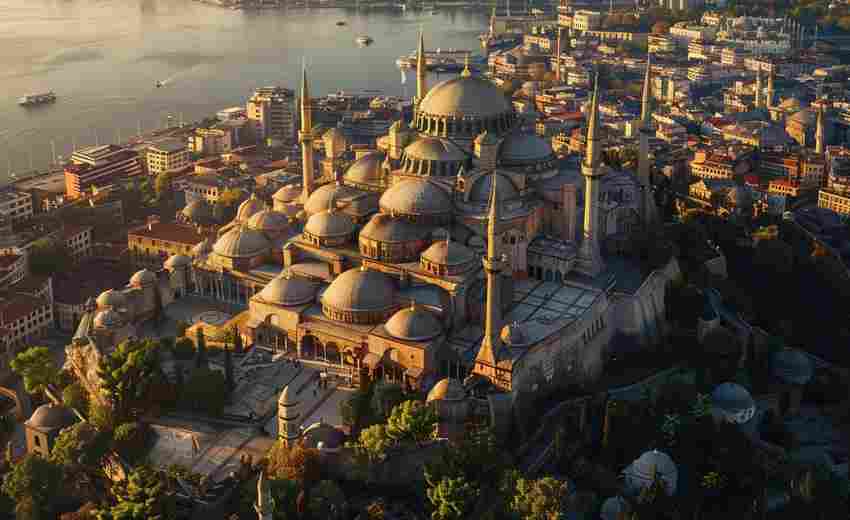

语音导航的崛起正在重塑交互范式。谷歌语音搜索数据显示,2024年含有方位指令的查询量同比增长120%,如“附近带停车场的中餐馆”。这要求导航系统整合地理位置数据,当用户触发“附近”标签时,自动调用设备GPS并呈现LBS增强的导航选项。

手势交互的精细化设计成为新战场。苹果人机交互指南指出,边缘右滑返回手势的成功率与触控区域高度相关。优化方案包括:在屏幕左侧保留20像素热区,配合微动效提示可操作区域。某新闻客户端采用该策略后,误操作率从23%降至7%。

速度工程的微观革命

导航速度优化已进入毫秒级竞争阶段。通过预加载用户行为预测模型,淘宝在用户点击搜索框前就完成二级导航的资源预取,使子菜单展开延迟控制在80ms以内。这种预测式加载技术使页面可交互时间(TTI)缩短40%,用户停留时长增加19%。

字体文件的优化同样关键。采用可变字体技术将导航栏所需的字重、字宽整合为单一文件,可使字体加载体积缩减70%。京东全球站在实施该方案后,导航栏的CLS(累积布局偏移)指标从0.25优化至0.02,达到谷歌核心网页指标的最高标准。

语义网络的隐性赋能

Schema标记在导航SEO中的应用正在深化。为导航标签添加BreadcrumbList结构化数据,可使搜索引擎理解页面层次结构的准确率提升33%。沃尔玛在导航栏实施产品分类的ItemList标记后,移动端富媒体要求点击率增加18%。

语义关联的智能推荐系统开始显现威力。基于知识图谱的导航推荐算法,能动态调整入口顺序。当监测到用户搜索“孕妇装”时,导航栏会自动强化“尺码指南”“洗涤建议”等关联入口,这种上下文感知设计使页面深度访问量提升27%。