在移动互联网主导的流量生态中,广告主与内容创作者争夺用户注意力的方式呈现出两极分化:一方通过算法驱动的实时竞价系统以毫秒为单位争夺曝光机会,另一方则深耕内容优化,试图在自然排名中占据高地。这两种策略不仅反映了技术路径的差异,更揭示了商业逻辑的本质区别。

流量获取机制

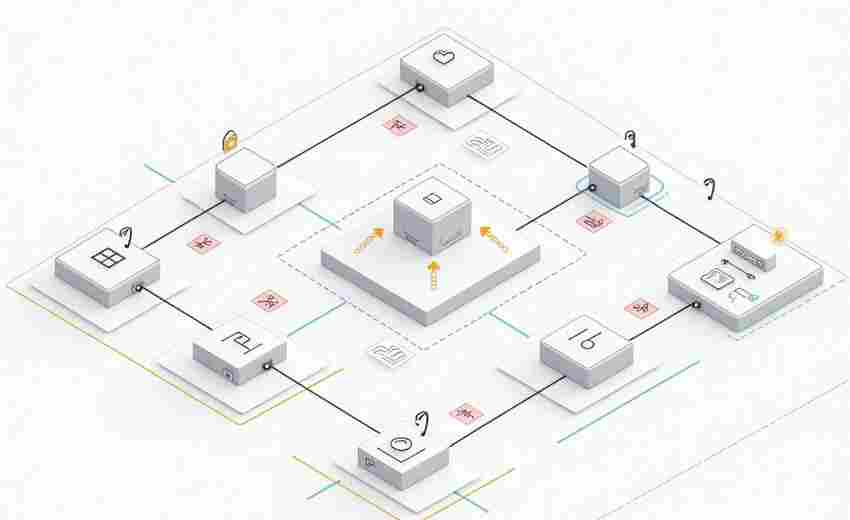

实时竞价(RTB)的本质是广告位的瞬时拍卖。当用户打开移动端页面时,广告交易平台(ADX)会在100毫秒内完成需求方平台(DSP)的竞价流程,最终以第二价格密封拍卖机制决定广告展示权。这种机制依赖海量用户数据的实时处理,例如某电商App用户浏览商品页时,ADX会立即调取其地理位置、历史点击记录等500+维度的标签,触发20余家DSP的算法模型竞价。

相比之下,SEO的流量获取是渐进式积累的过程。移动端SEO需要适配响应式设计、压缩图片至50KB以下、确保首屏加载时间低于1.5秒等技术优化。更关键的是内容策略调整,比如针对"附近咖啡店"这类移动端高频搜索词,需在页面中嵌入结构化数据标记,使搜索引擎能快速识别营业时间、用户评分等信息。数据显示,移动端要求前三位的点击率占比达75%,而PC端仅为58%。

成本结构差异

实时竞价的成本模型具有显著的波动性特征。某教育机构投放数据显示,其CPM(千次展示成本)在工作日早高峰时段达到12.3元,而在凌晨时段骤降至3.8元。这种波动源于DSP的动态出价策略:当监测到目标用户(如25-35岁母婴人群)的实时活跃度提升时,算法会自动将出价提高230%,以获取更优质的展示位。

SEO的成本则呈现长尾分布特征。初期需要投入响应式改版(约8-15万元)、内容结构调整(人均4-6月工时)等固定成本,但后续维护成本递减。某本地生活网站案例显示,其移动端自然流量在优化6个月后增长320%,而月度运维成本稳定在初期的12%左右。这种成本结构使SEO的边际效益随时间递增,特别适合预算有限的中小企业。

效果持续性对比

实时竞价的效果具有即时性与脆弱性双重特征。某快消品牌通过DSP投放实现2小时内3000+订单转化,但这种爆发式增长依赖于持续的资金投入。当竞价预算耗尽后,其广告曝光量在15分钟内下降92%。更严峻的是,移动端广告屏蔽插件的使用率已达27%,导致部分竞价流量存在虚高风险。

SEO的流量稳定性建立在搜索引擎信任度之上。移动优先索引机制下,Google会将持续更新优质内容的网站视为权威信源。某科技博客通过定期发布移动端适配的深度评测(每篇约4500字),使其自然搜索流量在18个月内保持月均9%的复合增长。这种持续性源自内容质量的复利效应,而非短期资金投入。

用户体验影响

实时竞价正在重塑移动端的信息接触模式。某资讯类App的实验数据显示,采用动态创意优化(DCO)的广告点击率比静态广告高47%,但这也导致用户平均阅读时长减少23秒。过度精准的广告推送可能引发"信息茧房",例如某用户连续3次点击美妆广告后,其信息流中同类广告占比骤增至81%。

SEO对用户体验的影响更为隐性但持久。移动端页面加载速度每提升0.1秒,用户停留时长就增加8%,这也是Google将Core Web Vitals作为排名因素的根本原因。更值得关注的是语音搜索优化带来的改变,适配自然语言查询的内容可使移动端流量再提升35%,但需要重构传统的关键词堆砌策略。

数据驱动方式

实时竞价的算法进化催生了新的数据维度。某DSP平台最新引入的注意力预测模型,能通过分析用户滑屏速度(精确到毫秒级)预判广告可视概率。当监测到用户滑屏速度低于350px/s时,系统会自动提升出价83%以争夺该次曝光机会。这种实时反馈机制使移动端广告的CTR(点击通过率)优化周期缩短至传统模式的1/5。

SEO的数据应用则强调长期价值挖掘。移动端热力图分析显示,用户在小屏设备上的注意力焦点集中在页面前480像素区域,这促使内容创作者将核心信息压缩在首屏。某旅游网站的A/B测试表明,采用移动端专属的内容折叠设计(展开阅读率32%)比PC式长页面(展开率7%)带来3倍以上的咨询转化。