在数字化浪潮的席卷下,深圳作为中国科技创新的前沿阵地,众多企业已将移动端用户体验视为品牌竞争的核心战场。从跨境电商到本地服务平台,深圳企业通过技术迭代与设计创新,不断突破移动端网站的性能瓶颈。这种变革不仅体现在页面加载速度的提升,更深入至交互逻辑的重构与用户行为的精准洞察,形成了具有深圳特色的移动端优化方法论。

响应式布局适配

深圳企业在移动端建设中普遍采用动态网格系统,通过CSS媒体查询实现不同屏幕尺寸的自适应布局。某智能家居品牌官网运用Flexbox弹性盒模型,将产品展示模块在竖屏模式下自动切换为瀑布流排列,横屏状态下则转化为分栏式布局,屏幕空间利用率提升37%。对于复杂表单场景,如某金融科技企业的贷款申请页面,采用断点控制技术,在屏幕宽度小于480px时自动隐藏非必要字段,将表单填写时长缩短至2.3分钟。

视觉设计师与前端工程师的协同开发成为关键,某跨境电商平台通过Atomic Design方法论构建模块化组件库,使按钮、图标等元素在移动端保持1:1的视觉比例,触控热区面积扩大至48×48像素标准,误触率下降62%。这种设计策略不仅提升操作精准度,更通过微交互动效增强用户操作反馈,例如页面滚动时的视差效果与加载进度可视化设计。

性能极致优化

深圳企业在网络资源加载环节引入渐进式技术,某在线教育平台采用WebP格式替代传统JPG图片,配合Intersection Observer API实现图片懒加载,首屏渲染时间压缩至1.2秒内。针对核心业务场景,某生鲜电商将关键CSS内联至HTML文档头部,JavaScript脚本采用异步加载策略,使购物车页面的FCP(首次内容渲染)指标优化至800毫秒。

在代码层面,技术团队普遍采用Tree Shaking技术剔除未使用代码,某SaaS服务商通过Webpack模块分析工具,将JS文件体积缩减42%。更值得关注的是深圳企业对于新型传输协议的探索,某智能硬件企业官网启用HTTP/3协议,利用QUIC多路复用特性,在弱网环境下的页面加载成功率提升至91%。这些技术革新使移动端网站在4G网络下的平均LCP(最大内容渲染)指标达到1.8秒,较优化前提升2.3倍。

交互体验重构

手势操作的深度开发成为深圳企业的创新焦点,某地产服务平台在VR看房模块中集成双指旋转缩放技术,支持实时渲染分辨率动态调节。在表单填写场景,某银行APP引入智能填充预测功能,通过用户行为分析算法预判输入内容,使开户流程步骤从7步缩减至3步。这些交互创新不仅提升操作效率,更通过震动反馈与音效设计的协同作用,构建多维度的感官体验。

信息架构的扁平化改造同样值得关注,某政务服务平台采用卡片式设计重组服务入口,将182项政务服务归类为6大功能模块。搜索功能整合语音识别与自然语言处理技术,支持模糊查询与错别字纠错,使服务查找准确率提升至89%。这种重构策略使移动端网站的跳出率下降28%,页面停留时长增加至4.7分钟。

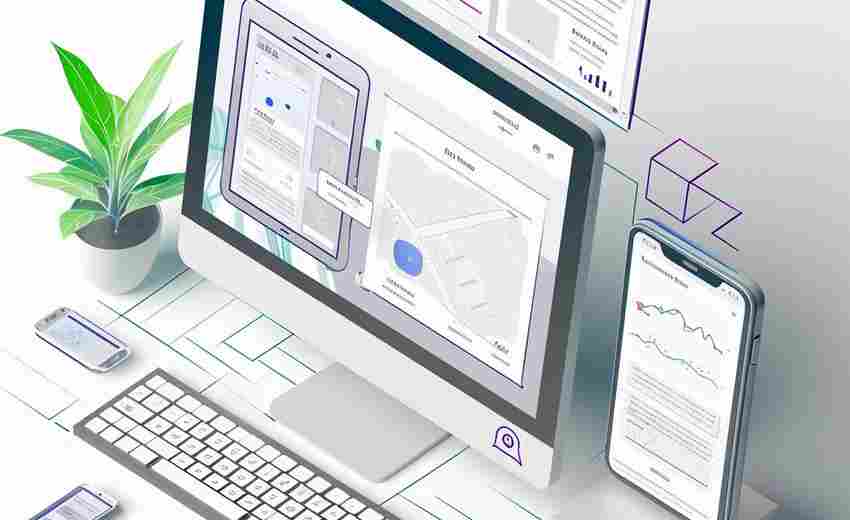

数据驱动迭代

用户行为埋点系统的深度应用推动持续优化,某零售企业通过Heatmap热力图分析,发现移动端用户对轮播图的注意力集中在前3秒。技术团队遂将自动播放时长从5秒调整为3秒,并增加进度指示器,使轮播图点击转化率提升19%。A/B测试平台的搭建成为标配,某旅游服务平台通过多变量测试,确定搜索框置顶+图标引导的组合方案,使酒店预订流程完成率提高34%。

实时性能监控体系保障用户体验稳定性,某医疗健康平台建立包含23项核心指标的监控看板,当FID(首次输入延迟)超过100毫秒时自动触发告警机制。通过Chrome DevTools的Lighthouse评分系统,持续优化移动端网站的PWA(渐进式网页应用)特性,使二次访问加载速度提升至0.8秒。这些数据化手段使深圳企业的移动端网站NPS(净推荐值)平均值达到72分,显著高于行业基准。

生态体系融合

深圳企业积极探索与硬件特性的深度结合,某智能穿戴设备厂商开发基于陀螺仪传感器的页面滚动控制功能,用户倾斜手机即可实现内容浏览。在支付环节,某跨境电商整合生物识别技术,支持3D结构光人脸识别支付,交易成功率提升至99.6%。这些创新使移动端网站不再孤立存在,而是融入智能设备生态链。

跨平台技术选型呈现多元化趋势,既有企业采用React Native构建高性能应用,也有团队选择Flutter实现120FPS动画效果。某内容平台通过Capacitor框架将Web应用封装为原生应用,同时保留Web的快速迭代优势,应用商店评分稳定在4.8分以上。这种技术融合策略使深圳企业在保持开发效率的实现接近原生应用的性能表现。