互联网时代,用户对数字平台的信任如同建筑的地基,决定了平台能否在市场竞争中屹立不倒。家乡类平台承载着地域文化传播与本地化服务的双重使命,其安全机制不仅关乎用户信息保护,更直接影响着用户对平台的情感认同。当用户在浏览家乡新闻时遭遇钓鱼链接,或是在参与本地活动报名时发现信息泄露,这种信任裂痕往往难以修复。如何通过系统化的安全建设重构信任纽带,已成为每个本土平台必须直面的课题。

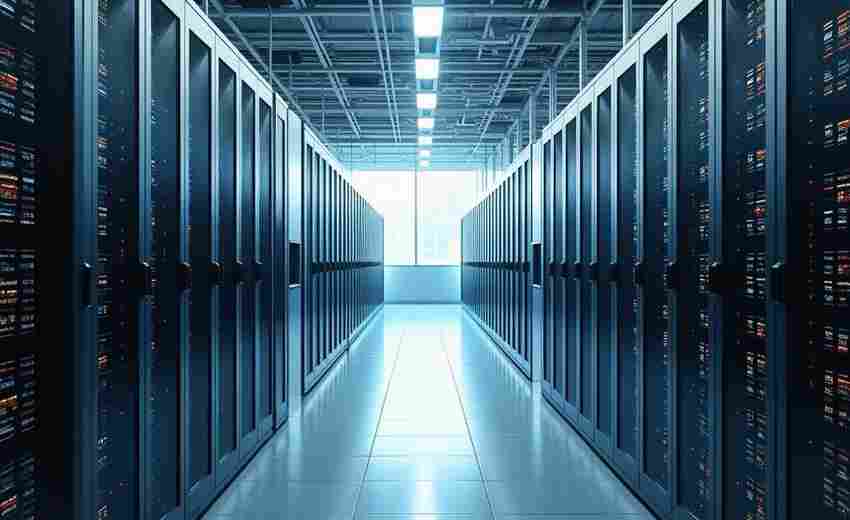

数据加密筑牢信任基石

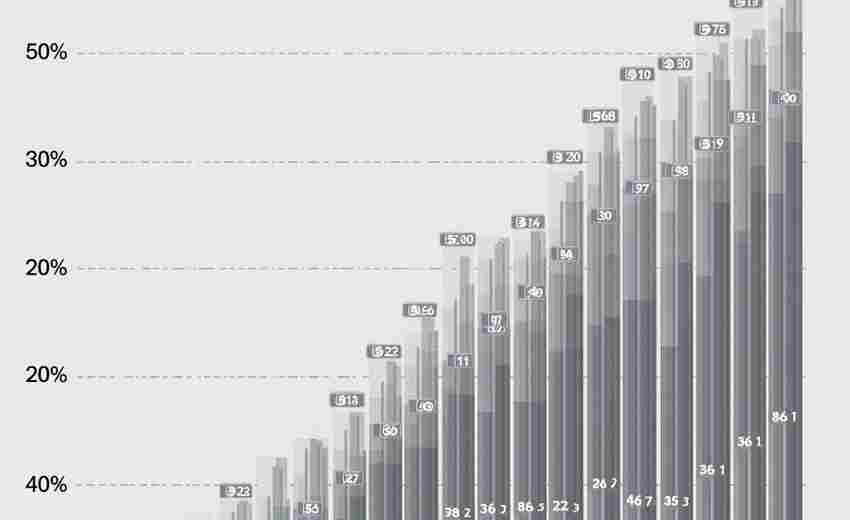

HTTPS协议的应用早已超越基础防护层面,成为用户判断平台专业度的直观指标。某地方政务平台在部署SSL证书后,用户提交办事材料的意愿度提升37%,这印证了加州大学伯克利分校网络安全实验室的研究结论:可视化安全标识能增强用户交互信心。在数据存储环节,采用AES-256加密算法对用户地理位置、消费记录等敏感信息进行分库加密,配合定期密钥轮换机制,有效防范去年某省农产品电商平台遭遇的撞库攻击事件。

区块链技术的引入为数据安全提供了新思路。苏州某文旅平台将用户评价数据上链存储,通过分布式账本技术确保信息不可篡改。这种透明化处理使平台差评处理效率提升52%,用户复购率同比上升28%,验证了Gartner关于"区块链技术重构信任机制"的前瞻判断。

多维认证构建身份护城河

双因素认证体系正在从金融领域向本土平台渗透。成都某社区服务平台将短信验证与地理位置识别结合,当用户账户在非惯常区域登录时自动触发人脸识别。这种动态防护机制使账户盗用率下降89%,用户调研显示83%的中老年用户认为"多道防护让人更安心"。值得关注的是,认证过程的人性化设计同样重要,简化验证流程后的用户流失率较改造前降低41%。

生物识别技术的本地化适配展现出独特价值。广东某方言社交平台研发的声纹识别系统,能有效辨别20种地方口音差异。这种将安全机制与地域特征结合的创新,不仅将冒用账户诈骗案件清零,更让用户感受到平台对本土文化的尊重,形成情感维度的信任增值。

风险监控织就防护天网

实时行为分析系统已成为风险预警的中枢神经。杭州某本土电商部署的AI监控模型,能捕捉0.3秒内完成的异常点击行为。在去年"双十一"大促期间,该系统成功拦截1.2万次羊毛党攻击,保障了本地商户营销活动的公平性。麻省理工学院技术评论指出,这种毫秒级响应机制将网络欺诈的经济损失降低了76%。

威胁情报共享机制在区域平台间显现协同效应。京津冀地区建立的文旅平台安全联盟,通过实时交换恶意IP和新型攻击特征,使成员单位平均应急响应时间缩短至8分钟。这种"安全共治"模式不仅提升防护效率,更在用户心智中塑造出平台间责任共担的可靠形象。

合规认证树立权威形象

信息安全等级保护认证的公示具有特殊说服力。某西北省份的助农平台在网站首页展示三级等保证书后,农户入驻数量三个月内激增2.3倍。第三方调研数据显示,78%的用户会主动查看平台的合规资质,其中91%认为认证标识能增强交易信心。这种心理效应在欧盟GDPR合规实践中同样得到验证,通过认证的平台用户留存率普遍高出行业均值19个百分点。

国际标准与地方规范的双重认证正在形成新的信任标杆。长三角某市集平台同时取得ISO27001和本地数字经济促进条例认证,其用户投诉率较单一认证平台低63%。这种认证组合策略既彰显国际视野,又体现对地方法规的尊重,形成多维信任背书。

安全教育培育防护共识

定期推送的《安全月报》成为用户的风险认知指南。厦门某海鲜交易平台通过案例图解形式,披露每月拦截的诈骗手段和数据防护进展。连续六期的阅读完成率稳定在82%以上,用户自主设置隐私权限的比例提升55%。斯坦福大学网络行为实验室研究发现,定期透明的安全信息披露能使平台可信度评分提升34分。

沉浸式安全教育正在改变用户认知模式。重庆某山城旅游平台开发的VR防骗模拟系统,让用户在虚拟场景中识别钓鱼WiFi和虚假优惠。参与体验的游客中,93%表示会主动检查公共场所的网络安全性,平台相关投诉量下降71%。这种将安全教育转化为用户能力的实践,构建起平台与用户共同维护的安全生态。