随着搜索引擎算法的迭代频率加快,企业面临着“算法竞赛”与“信息博弈”的双重挑战。竞争对手的每一次策略调整都可能引发行业排名的震荡,唯有建立动态追踪机制,才能在数据波动中捕捉先机,构建具备抗风险能力的SEO体系。

识别竞争格局

在SEO领域,商业竞争对手与算法竞争对手存在本质差异。某款国产办公软件的案例显示,其核心关键词前三页中仅有30%为同类产品官网,其余均为测评网站与技术博客。这印证了“搜索场景下的竞争对手具有流动性”的特点,需通过SERP实时监测工具(如Ahrefs的Organic Competitors报告)锁定真实竞品。

细分维度应包含流量结构、关键词覆盖深度、外链质量三个层面。某跨境电商平台通过SEMrush的Traffic Analytics功能发现,竞品40%的自然流量来自长尾产品词,而非行业通用词。这种流量分布差异揭示了“隐形战场”的存在,即看似非直接竞对的网站可能通过长尾关键词蚕食市场份额。

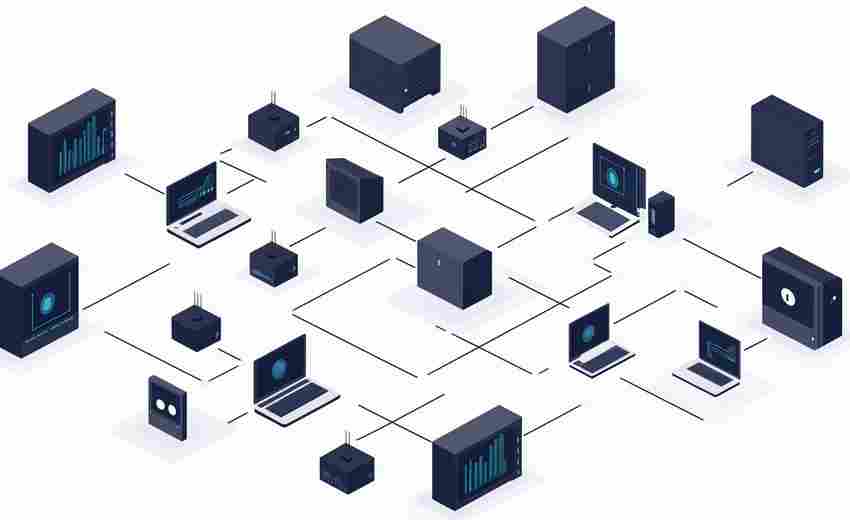

技术监控体系

建立算法响应机制需依托数据中台能力。Google Search Console的实时索引报告显示,某资讯网站在2024年3月算法更新期间,移动端曝光量单日下降23%,经排查系核心网页指标(INP)劣化导致。此类数据异常需通过自动化告警系统触发,而非依赖人工巡检。

工具组合策略应形成立体监控网络。采用RankTracker进行关键词波动追踪,配合DeepCrawl实施网站健康度扫描,再通过Botify分析点击热图,可构建从宏观趋势到微观行为的监测闭环。某旅游平台通过该体系提前48小时预判到竞品的内容聚合策略,及时调整站内信息架构避免流量流失。

内容策略调整

关键词战场已从“数量覆盖”转向“语义密度”。知乎专栏数据显示,针对同一主题,排名前3的内容平均涵盖12.7个LSI关键词,而行业均值仅为5.3个。这要求内容生产需植入语义网络分析,通过工具(如LSIGraph)挖掘竞品未覆盖的关联概念,形成认知差优势。

内容重构需遵循“金字塔修复模型”。当监测到竞品某篇指南性内容流量激增时,可采用TF-IDF算法解构其关键词权重分布,再通过BERT模型优化信息密度。某教育机构运用此方法,将原有内容的FAQ板块扩展为互动式知识图谱,使页面停留时长提升至竞品的1.8倍。

用户体验优化

算法对用户体验的评估趋向多模态化。百度搜索资源平台案例表明,配备视频解说的产品页比纯图文页平均CTR高37%,且跳出率降低22%。这要求优化方向需突破传统SEO框架,整合富媒体元素构建沉浸式体验。

交互优化需关注“微体验”设计细节。某电商平台通过眼动实验发现,竞品将尺寸对照表前置至首屏后,转化率提升15.6%。此类细微调整往往被常规SEO审计忽略,却可能成为算法评估中的加分项。建议建立AB测试矩阵,针对关键页面的模块布局进行多版本迭代。

动态应对策略

建立算法波动响应指数(AVRI)模型,将流量波动、排名变化率、内容衰减速度等12项指标纳入评估体系。某新闻门户通过该模型,在2024年核心算法更新期间实现48小时内完成80%受影响页面的优化迭代。这种敏捷响应能力使该网站流量恢复速度比行业平均快3.2倍。

长期策略需注入抗脆弱基因。采用“3:5:2”资源分配原则:30%资源用于防御性优化(如E-A-T提升),50%投入机会性布局(如语音搜索优化),20%储备战略级能力(如AI内容质量检测系统)。某科技博客通过该模式,在三次重大算法更新中始终保持TOP3排名稳定性。