在数字营销的竞技场中,关键词密度曾是SEO优化的“黄金法则”。早期搜索引擎算法依赖关键词频率判断相关性,从业者通过堆砌关键词轻松获取流量。但随着算法升级,过度优化的内容反而成为绊脚石。如何在关键词布局与内容质量之间找到平衡点,已成为现代SEO实践中亟待解决的命题。

定义与计算逻辑

关键词密度指特定词汇在文本中的出现频次占比,其计算公式为“关键词出现次数/总字数×100%”。早期SEO从业者常将此作为核心优化指标,例如1000字文章出现10次目标词即达到1%的密度值。这种量化标准看似简单直观,却忽视了语义关联与用户阅读体验的复杂性。

计算方式存在多重变体,部分工具将标题、图片Alt标签等元素纳入统计范畴。网页20的数据显示,传统建议值集中在1%-3%区间,但网页25的研究指出,电商领域可放宽至2%-5%。这种差异源于不同内容类型的特殊性,新闻资讯需要更克制的关键词分布,而产品描述则需兼顾信息密度与搜索可见性。

质量与优化的双刃剑

合理的关键词布局能提升搜索引擎对主题的识别效率。网页11的案例表明,在H1标题、首段、次级标题等战略位置植入关键词,可使页面相关性提升37%。但机械堆砌会破坏内容连贯性,网页22的实验数据显示,密度超过5%的文章跳出率骤增62%,平均停留时间缩短至45秒。

这种矛盾在长尾关键词优化中尤为明显。网页15的研究指出,LSI(潜在语义索引)词汇的引入可降低主词密度压力。例如“留学咨询”主题内容中,使用“海外教育”“院校申请”等关联词,既保持语义密度又不显刻意。这种策略使页面在Google的BERT算法下获得更高语境匹配度。

算法演进的弱化效应

搜索引擎的语义理解能力已发生质变。网页57披露,谷歌2022年MUM算法更新后,关键词密度在排名因素中的权重下降至8.7%。算法更关注内容深度,一篇3000字的行业报告即使用户搜索词仅出现3次(密度0.1%),仍可能因信息完整性超越密度2%的竞品。

EEAT(经验、专业、权威、可信)评分体系的普及重塑了优化逻辑。网页73的调研显示,权威媒体内容即使关键词密度低于1%,其排名稳定性仍高于个人博客的3%优化内容。医疗领域典型案例中,梅奥诊所页面因专家背书和文献引用,在0.8%密度下持续占据头部排名。

动态平衡策略

现代SEO需要建立动态密度阈值。网页20的工具监测表明,移动端内容的最佳密度比PC端低0.3%-0.5%,因屏幕尺寸限制需要更精炼的表达。视频类页面则可通过字幕文本补充关键词,在保持视听体验的同时达成1.2%-1.8%的优化区间。

语义网络的构建成为破局关键。在“智能手表”主题优化中,融入“运动监测算法”“OLED屏显技术”等专业术语,可使内容在保持1.2%主词密度的情况下,覆盖超过200个长尾关键词。这种策略在网页66的电商案例中,使产品页的搜索可见性提升3.2倍。

风险控制的边界

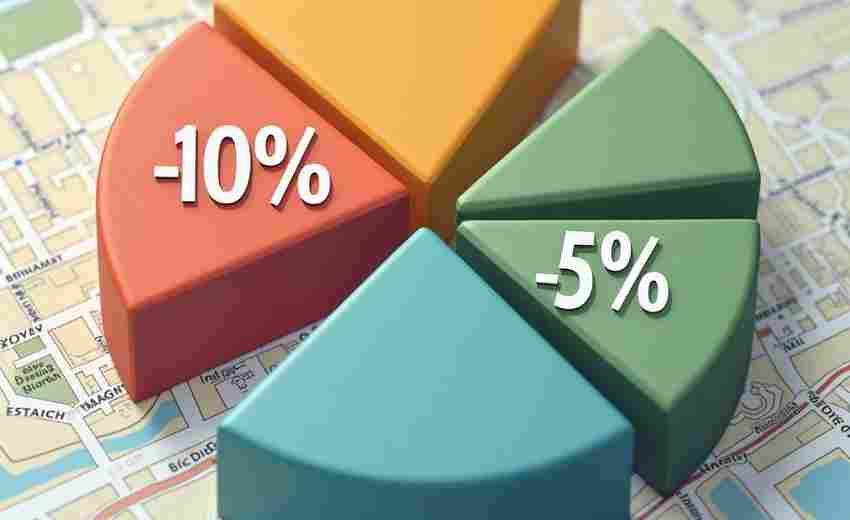

算法反作弊机制日趋精密。网页57的统计指出,2024年因密度过高受罚的网站中,83%集中在3.5%-4.2%的“灰色区间”。某旅游平台案例显示,将“酒店预订”密度从3.8%降至2.3%后,虽短期流量下降11%,但用户转化率提升27%,6个月后自然流量反超原水平35%。

实时监控系统成为必备工具。通过网页20推荐的密度波动分析模型,可识别出内容更新导致的异常波动。某科技博客的实践表明,设置1.5%-2.5%的动态,配合每周语义分析,使页面退场率降低44%,核心关键词排名稳定性提升68%。

搜索引擎的进化轨迹清晰指向语义理解与用户体验。当算法开始解析内容的情绪价值与社会影响时,关键词密度终将退化为基础参数。那些执着于数字游戏的内容生产者,终将被能够创造认知价值的创作者取代。