在搜索引擎优化(SEO)的实践中,URL结构的选择直接影响网站的可抓取性和排名表现。动态网址与伪静态网址的权衡,既涉及技术实现的复杂度,又与服务器性能、用户需求及搜索引擎偏好密切相关。如何在两者间找到平衡点,需从多维度综合分析。

技术架构差异

动态网址基于数据库实时生成内容,其核心优势在于灵活性。例如,电商平台的产品参数变化或新闻网站的实时更新,通过动态脚本(如PHP、ASP)可快速响应数据变动,无需重新生成页面。但这种技术路径的缺陷在于URL中常携带复杂参数(如“?id=123&category=5”),可能导致搜索引擎爬虫难以解析层级关系,甚至因参数过多触发重复内容过滤机制。

伪静态通过服务器端规则(如Apache的mod_rewrite)将动态路径转化为类静态形式(如“/product/123.html”)。这种技术保留了动态内容的实时性,同时对外呈现静态URL特征。以WordPress为例,通过修改.htaccess文件添加重写规则,既能实现文章页面的伪静态化,又能兼容插件功能。但需注意,伪静态本质上仍是动态页面,需依赖服务器解释引擎处理请求,这为后续的负载优化埋下伏笔。

服务器性能影响

动态网址对服务器的压力集中在数据库交互环节。当并发请求激增时,频繁的数据库查询可能导致响应延迟,尤其对未启用缓存机制的站点,访问速度可能下降30%-50%。但现代缓存技术(如Redis、Memcached)可有效缓解此问题,通过将热点数据预加载至内存,某电商平台实测显示页面加载时间从2.3秒缩短至0.8秒。

伪静态的服务器消耗具有双重性:一方面,URL重写过程需消耗额外CPU资源,某论坛测试表明开启伪静态后,服务器QPS(每秒查询数)从1200降至900;伪装后的URL更易被CDN缓存,某资讯网站启用Cloudflare缓存伪静态页面后,带宽成本降低42%。关键在于平衡重写规则复杂度与缓存命中率,例如限制参数化URL的重写范围,仅对核心内容页进行静态化处理。

搜索引擎友好度比较

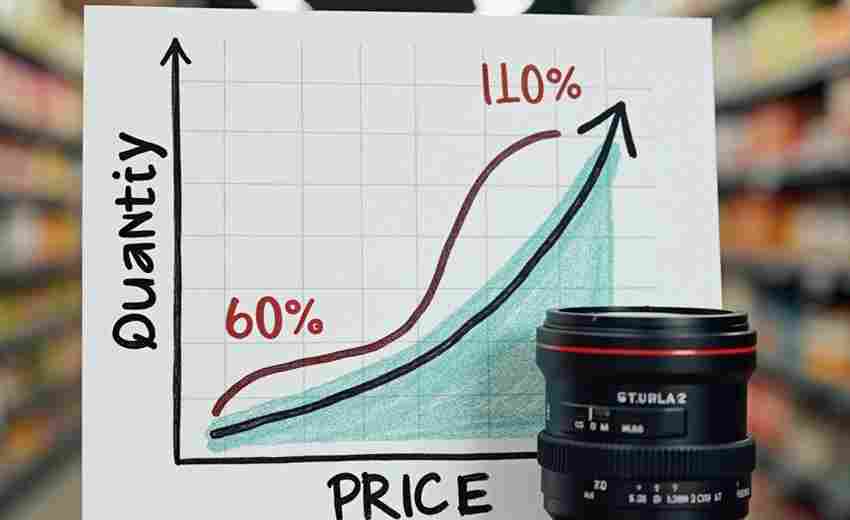

早期搜索引擎对动态URL存在抓取障碍,但算法迭代已显著改善此问题。Google官方声明显示,2023年动态URL收录率已达92%,与静态URL的97%差距逐步缩小。但参数排序导致的重复内容问题仍需警惕,某旅游网站因“?price=asc”和“?price=desc”生成相同内容,被搜索引擎判定为作弊,流量下降37%。

伪静态在SEO友好性上呈现“表里不一”的特征。表面看,其URL结构与真静态无异,有利于关键词嵌入(如“/digital-camera-guide.html”)。实际测试表明,同类内容页中伪静态页面的CTR(点击率)比动态页面高15%-20%。但过度依赖伪静态可能适得其反,某CMS系统因全站强制伪静态,导致蜘蛛抓取深度受限,索引量反降12%。

维护成本权衡

动态站点的维护优势体现在内容更新效率。通过数据库批量修改字段,某新闻门户可在5分钟内完成全站标签更新,而静态站点需重新生成数万HTML文件。但对于中小型企业官网,动态程序的安全漏洞更需关注,WordPress站点因未及时更新插件,被注入恶意代码的案例年增23%。

伪静态的维护难点在于规则调试。某电商平台升级服务器时,因Nginx重写规则与旧版Apache不兼容,导致30%页面返回404错误,直接损失当日销售额18万元。但伪静态对多语言站点的支持更具优势,通过hreflang标签与伪静态路径结合,某跨国企业实现地区子目录(如“/en-US/”“/es-ES/”)的精准索引,多语言流量提升55%。

URL结构的选择需回归业务本质:高频率更新的资讯类站点可倾向动态架构,配合缓存机制平衡性能;内容稳定的企业官网适合伪静态,通过路径优化提升关键词相关性;大型平台往往采用混合方案——核心产品页用伪静态,用户行为追踪页保留动态参数。技术决策永远服务于商业目标,而非单纯追求某种URL形式的“政治正确”。