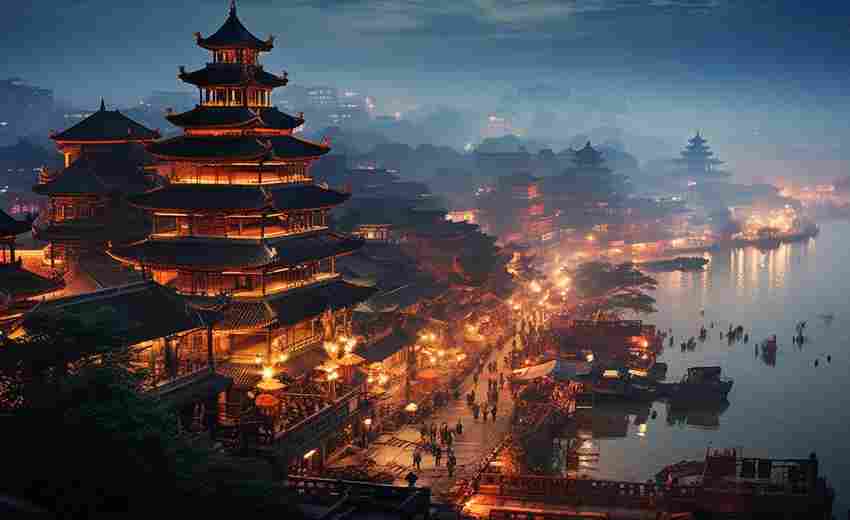

数字浪潮席卷全球的今天,网络安全已成为城市数字化转型的基石。作为全国制造业重镇,东莞在推进"双万"城市建设进程中,将网站安全防护体系深度融入城市基建系统,形成技术防护、制度管理、资金保障三位一体的安全生态。这座拥有21万家工业企业的制造业之都,通过系统性工程构建起覆盖政务、产业、民生的立体化网络安全防线。

技术防护体系构建

东莞网络安全攻防演练中心的数据大屏实时跳动着全市3.6万个重点网站的防护数据,这套基于"实战、实兵、实弹、实景"的防护体系,已连续三年拦截超百万次网络攻击。2022年"莞盾"行动中,20支专业队伍对210个公共服务系统开展72小时不间断攻防测试,发现并修复高危漏洞237处,推动政务系统安全防护等级整体提升40%。

在智能制造领域,AI视觉检测系统与网络安全防护形成技术闭环。时代智睿科技园部署的智能监控网络,通过边缘计算节点实时分析生产数据流,既保障了设备运行安全,又防范了工业数据外泄风险。这种将安全防护嵌入生产流程的"内生安全"模式,使企业网络攻击响应时间缩短至15秒以内。

制度化管理创新

东莞住建局推行的企业安全生产风险等级管理机制,将网站安全纳入建筑企业信用评价体系。通过"红黄绿"三色动态监管,对存在弱密码管理、系统漏洞未修复等问题的企业实施重点监控,2023年累计对87家企业启动风险预警,倒逼企业投入1.2亿元进行安全系统升级。

针对网站建设环节,东莞在全国首创《建筑工程安全防护标准化图集》,将服务器配置标准、数据传输加密等28项网站安全技术要求写入施工规范。施工总承包单位需在工程款中单列5%作为网络安全专项基金,监理单位须对机房建设、系统部署等环节进行全过程监督留痕。

安全资金保障机制

在东莞市政数局的统筹下,全市建立网络安全费用共管账户制度。建设单位需将安全措施费全额存入三方监管账户,工程竣工前需经第三方机构进行渗透测试。2023年全市网络安全专项投入达4.3亿元,其中引导资金撬动社会资本投入比例达到1:5.6。

人工智能产业发展专项基金设立5000万元算力券,支持企业构建私有安全云。拓斯达等企业运用该政策建成自主可控的工业互联网平台,通过分布式存储和区块链技术,使泄露风险降低92%。政策实施两年间,东莞智能算力规模增长300%,形成安全可控的数据处理能力。

协同防御网络搭建

东莞网络安全应急中心联合37家重点企业建立的威胁情报共享平台,日均交换安全日志超20TB。该平台通过机器学习模型提前48小时预警DDoS攻击,在2024年某跨国黑客组织发起的"破晓行动"中,成功保护178家外贸企业网站免遭瘫痪。

在松山湖材料实验室,科研团队开发的"织网"安全系统实现网络安全与物理防护联动。当检测到异常登录时,系统可自动切断物理连接并启动数据熔断机制。该技术已应用于东莞70%的智能工厂,将网络安全事件平均处置时间从3小时压缩至8分钟。

政策体系支撑

东莞在全国地级市率先出台《信息安全等级保护实施细则》,将政务网站安全等级与干部考核挂钩。对于涉及民生服务的43个重点系统,强制要求每季度开展等保测评,2024年全市政务系统三级以上等保达标率提升至98%。

《建设工程绿色施工安全防护措施费管理办法》创新性地将网络安全设备采购纳入安全文明施工费支付范围。施工单位购置Web应用防火墙、入侵检测系统等设备,可凭发票在共管账户中直接核销费用。该政策实施后,建筑行业网络安全设备配置率从32%跃升至79%。