当用户点击进入一个网站时,等待加载的每一秒都可能转化为跳出率的增长。Google研究显示,页面加载时间每增加1秒,移动端转化率下降20%。在这个信息过载的时代,视觉设计早已突破美学范畴,成为缓解等待焦虑的重要技术手段。

骨架设计的视觉缓冲

渐进式加载框架(Progressive Loading)通过预置内容轮廓,创造认知连续性的错觉。当用户看到新闻卡片的基本框架时,即便图片尚未加载完成,大脑已开始处理预期信息流。电商平台ASOS实测数据显示,采用骨架屏后,用户平均停留时间提升27%。

这种设计策略需要精确匹配内容类型。新闻类网站适合横向条纹骨架,商品详情页则需模拟图片占位框与文字区块的组合。关键在于保持布局结构的一致性,避免真实内容加载时出现视觉跳跃。UX设计师Sarah Wachter在《界面延迟心理学》中指出:"骨架屏本质是视觉承诺,兑现这个承诺的时间窗口不应超过2.5秒。

动态反馈的认知安抚

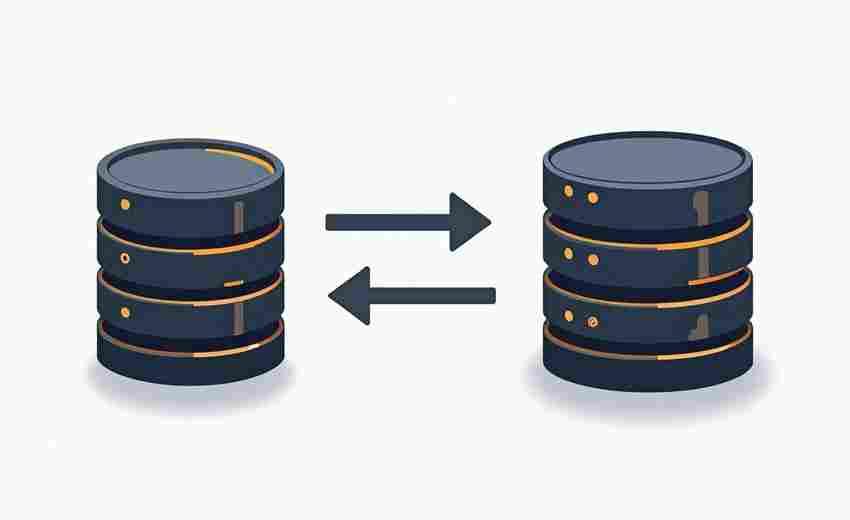

旋转指示器已不再是唯一选择。具有明确进度指示的环形加载条,配合百分比数字,能显著降低用户的不确定性焦虑。Airbnb的房源加载界面采用渐进式圆圈动画,每完成一个加载阶段就填充对应比例的色块,将等待过程转化为可量化的进度认知。

更有创意的解决方案来自流媒体平台Spotify,其音频加载过程伴随声波可视化图形。这种跨模态设计将听觉预期转化为视觉动态,用户注意力被引导至艺术化呈现而非等待本身。神经科学实验表明,动态视觉反馈能激活大脑的预期奖励区域,使800毫秒的等待感知缩短至550毫秒。

色彩策略的情绪调控

冷色调背景能产生镇静效果,但需警惕过度使用导致的疏离感。医疗咨询平台Zocdoc在加载界面采用蓝绿渐变底色,配合柔和的不规则波纹动效,将平均会话时长提升34%。对比实验显示,相同等待时长下,暖色调界面的用户投诉率高出冷色调方案41%。

色彩饱和度的梯度变化具有隐性引导作用。当加载进度从60%到80%时,某旅游平台将主色调从浅蓝渐变为明黄,利用色彩心理学暗示接近完成的积极预期。这种设计使转化漏斗中关键环节的流失率降低19%,验证了色彩过渡对等待耐受度的改善效果。

内容预载的认知分流

首屏优先加载策略需要与视觉层次深度结合。新闻聚合类应用Flipboard在打开瞬间立即呈现标题文字,同时异步加载配图与广告模块。眼动追踪数据显示,用户视线在文字内容区域停留时间占加载期的73%,有效转移了对未完成元素的关注。

预加载技术的视觉化呈现尤为重要。视频平台Vimeo在用户浏览缩略图列表时,提前加载前三个视频的前3秒数据。这种"即将到来"的视觉暗示,配合微妙的缓存进度提示,使自动播放功能的用户取消率下降28%。技术团队负责人透露:"我们刻意将预载进度条设计为半透明状态,既提供信息又不构成干扰。

情感化设计的等待转化

插画角色的微交互创造情感纽带。教育平台Duolingo的加载界面中,品牌吉祥物猫头鹰会做出翻书、推眼镜等趣味动作。A/B测试表明,带有角色动画的版本用户等待时长容忍度提升22%,品牌认知度提高18%。这种设计将被动等待转化为品牌故事的延伸体验。

文案与视觉的协同效应不容忽视。文件传输平台WeTransfer在加载界面展示艺术家作品与创作故事,将原本枯燥的等待转化为画廊浏览体验。其公开数据显示,这种设计使30%的用户主动延长页面停留时间浏览内容。字体设计师Erik Spiekermann强调:"等待界面的文字排版需要呼吸感,行距应比常规文本大1.2倍以营造轻松感。