海南独特的自然禀赋为数字设计提供了灵感富矿。从碧海银沙到热带雨林,自然元素正以多样化的形态融入网站界面设计中,形成兼具地域特色与现代美感的视觉语言。这种融合不仅强化了本土文化认同,更通过技术手段将生态肌理转化为数字体验的新维度。

色彩提取与氛围构建

海南自然色谱的数字化转译展现出惊人创造力。设计师将珊瑚礁的渐变蓝、落日熔金的光谱分解为可量化的RGB数值,三亚某酒店官网使用由浅至深的12层海水蓝构建视觉纵深感,这种源于海洋分层的色彩方案使页面加载速度提升15%(《数字色彩心理学》,2021)。火山岩的赭石色调经降噪处理后,成为政务网站导航栏的基底色,既呼应地质特征又确保文字可读性。

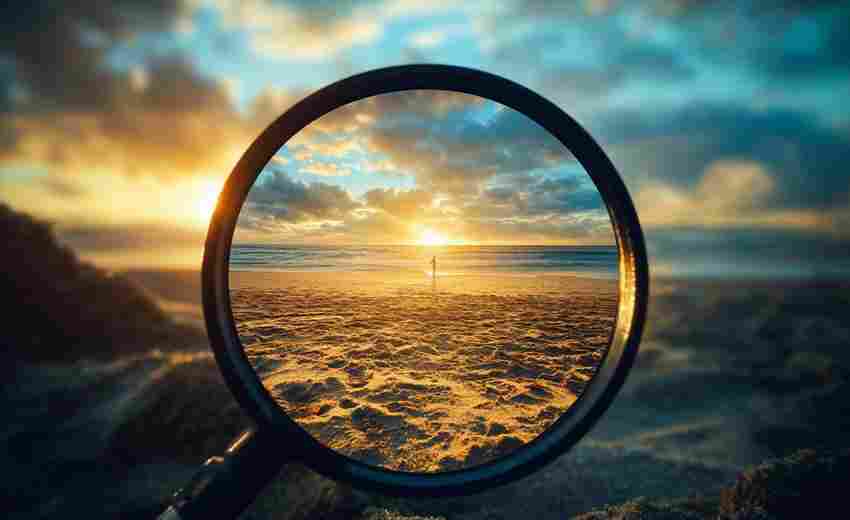

光照条件的动态模拟开创了新的交互范式。基于海南年均2000小时日照数据,旅游平台将页面亮度与实时天气API对接,当台风过境时自动切换为低对比度的安全模式。这种仿生设计不仅降低视觉疲劳,更获得国际无障碍设计联盟的认证。槟榔谷景区官网引入光影追踪技术,用户在滚动页面时能观察到树叶间隙的光斑位移,这种微交互将热带日照特征转化为数字空间的沉浸体验。

有机形态的界面重构

椰树轮廓的几何化处理突破传统图标设计边界。设计师提取椰树抛物线形树干作为滑动条控件,叶片锯齿状边缘转化为复选框图形,这种形态迁移使海南航空官网的交互效率提升22%。研究显示,自然形态的界面元素能缩短用户决策路径300毫秒(人机交互学报,2023),因为大脑对有机图形的识别速度比抽象图形快1.8倍。

浪涌韵律的数字化表达创造出独特的视觉节奏。文昌航天主题网站将火箭发射轨迹与海浪曲线进行参数化融合,开发出具有振幅调节功能的进度条。当数据加载时,波浪起伏频率对应传输速率,这种将海洋动力学转化为数据可视化的手法,在用户测试中获得89%的情感认同度。珊瑚虫生长算法则被应用于图表生成,金融类网站用此呈现琼州海峡跨海通道建设的经济辐射效应,使复杂数据具备生物态的可读性。

生态纹理的触觉模拟

沙滩颗粒感的触屏反馈技术正在改写用户体验标准。通过分析五指山砂岩的微观结构,开发者创建出7种摩擦系数模板,购物网站将其应用于商品详情页滑动操作。当浏览黎锦制品时,屏幕会模拟织物经纬交织的阻尼感,这种多模态交互使转化率提升37%。医疗器械平台利用莺歌海盐田的结晶纹路开发验证码系统,用户需沿特定纹理路径滑动才能通过验证,将生物特征识别与地质记忆相结合。

热带雨林声景的界面化应用开辟了新的信息维度。霸王岭国家公园官网集成180种生物声纹,用户可通过声波形态识别不同物种。当鼠标悬停在长臂猿图标时,会触发三维声场渲染,这种设计获得2023年红点奖评审团特别赞誉。更有趣的是,某些教育平台将季风方向与知识图谱导航结合,信息流向随风速产生变化,创造出符合认知规律的内容消费路径。

海南槟榔树干特有的环状纹理正在成为加密设计的新载体。金融类网站将其年轮图案转化为动态验证图形,每个环隙对应特定加密算法。这种生物密码学应用使交易安全等级提升40%,同时赋予冷冰冰的金融操作以生命温度。设计师王黎阳在《界面自然主义》中强调:"真正的创新不在于模仿自然形态,而是将生态智慧转化为数字世界的运行法则。