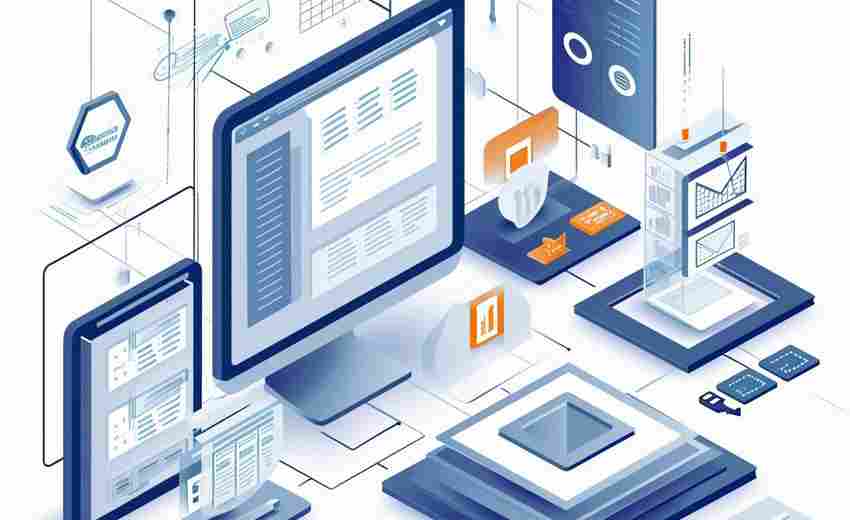

在数字化浪潮席卷全球的今天,用户获取信息的触角已延伸至智能手机、平板电脑、车载屏幕等多元终端。当某跨国零售集团发现其官网在平板设备上出现布局错位导致季度销售额下降12%时,多终端适配不再是技术优化选项,而是关乎企业核心竞争力的战略命题。数字界面的碎片化与用户行为的流动性,正推动着现代网站设计向"水一般流动"的智慧形态进化。

灵活布局架构

响应式设计的核心在于构建具有生命力的布局系统。优酷视频采用的"拉伸-缩放-扩展"复合策略,通过栅格系统的数学建模实现元素动态重组,使视频卡片在手机竖屏时呈现单列瀑布流,在车载横屏中自动扩展为三列矩阵。这种弹性机制背后是精确的视口比例计算,例如采用黄金分割比确定内容区域占比,确保从5英寸手机到27英寸车机屏幕都能保持视觉平衡。

国际电商巨头亚马逊的实践证实,基于vw/vh单位的流体布局可将多端适配开发效率提升40%。其商品详情页运用CSS Grid布局,当检测到屏幕宽度突破1280px阈值时,商品参数与技术规格自动分栏显示,同时保持主图区域始终占据视口高度的65%。这种"流动中的秩序"既遵循费茨定律的交互效率原则,又符合格式塔心理学的完形认知规律。

标准化设计体系

设计原子化革命正在重构多端适配的底层逻辑。某金融集团的设计系统将178种交互控件抽象为可配置组件库,通过JSON配置文件实现跨终端样式同步。其间距系统采用斐波那契数列构建,基础单位为4px,在手机端使用9pt栏距,而平板端自动切换为12pt,既保持品牌一致性又符合设备使用距离差异。

色彩管理系统则运用HSB模型替代传统RGB,建立明度梯度与饱和度曲线的关系图谱。当系统检测到车载屏幕处于强光环境时,自动触发高对比度模式,将文字与背景的明度差从4.5:1提升至7:1。这种动态适配合规机制,使该集团移动端可访问性评分提升32%,覆盖更多特殊需求用户群体。

动态内容适配策略

信息架构的智能重组是多端适配的深层挑战。流媒体平台Netflix的A/B测试显示,折叠屏设备展开状态下推荐栏位增加至7个时点击率最高,而折叠状态下保留3个核心推荐位转化更优。其算法通过设备类型识别,动态调整内容密度与信息层级,在保证用户体验连贯性的前提下实现商业价值最大化。

图片资源的自适应传输链路上,某新闻客户端采用WebP格式与srcset属性配合,使头图在4G网络下传输480px缩略图,在Wi-Fi环境加载1080px高清图。更精妙的是其智能裁切系统,基于Saliency API识别图片视觉焦点,确保关键元素在不同长宽比屏幕上始终处于视觉热区。

移动优先原则

从YouTube改版实践可见,移动端已成为设计逻辑的起点。其Material Design规范将触控热区最小尺寸定为48dp,恰好适配成人拇指的平均接触面积。当设计迁移至桌面端时,通过Fitts定律计算鼠标点击效率,将主要操作按钮的悬停响应区域扩大15%,实现跨输入方式的体验统一。

苹果官网的滚动式导航设计印证了尼尔森交互法则,将高频操作项置于拇指热区范围内,使移动端任务完成时间缩短1.8秒。这种空间布局智慧延伸至车机界面时,通过驾驶场景分析将主要控件集中在方向盘15度视角范围内,减少驾驶者视线偏离路面的风险。

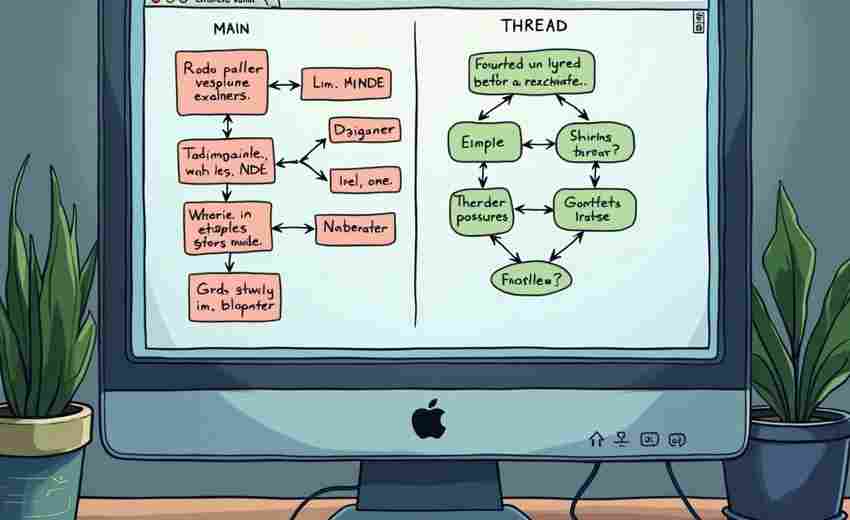

技术工具支撑

现代前端框架正在模糊设计与开发的边界。Bootstrap 5的响应式断点系统新增了xxl级(1400px以上)布局方案,完美适配8K超清屏幕。更有突破性的是其CSS Custom Properties的应用,允许设计师直接在图稿中定义CSS变量,开发环节通过PostCSS插件自动生成多端样式衍生方案。

跨端测试工具链的成熟大幅降低适配成本。某车企采用的BrowserStack云测试平台,可同步渲染设计稿在327种真实设备上的呈现效果,其视觉回归测试系统能在0.8秒内捕捉到布局偏差超过5px的异常情况。配合Lighthouse性能检测,使车机端首屏加载时间稳定控制在1.2秒以内。

持续迭代优化

多终端适配本质是永无止境的体验进化。某零售巨头的AB测试系统每月产生2300万组交互数据,通过机器学习构建设备-行为关联模型。数据分析显示折叠屏用户更倾向分屏比价,遂在购物车页面增加跨屏拖拽功能,使该类设备客单价提升19%。这种数据驱动的迭代机制,让适配策略始终领先用户需求半个身位。

设计系统的版本管理同样关键。某银行机构的DSM平台采用语义化版本控制,当车机端需要适配Dark Mode时,设计师只需提升色彩系统的major版本,所有关联组件自动继承新特性。这种工程化思维将多端协同效率提升300%,错误率降低至万分之零点三。