在数字化转型浪潮中,企业网站早已超越"线上名片"的单一功能,承载着品牌塑造、客户服务与商业转化的多重使命。当网站投入运营后,如同精密仪器需要持续保养,其安全性与运营效率往往决定着企业线上业务的生死存亡。某传统制造企业斥资十余万元搭建的电商平台,上线仅三个月即因数据库遭勒索攻击被迫停摆,不仅损失初期投入,更错失市场拓展良机,这一典型案例印证了后期运维的重要性。

数据备份与容灾部署

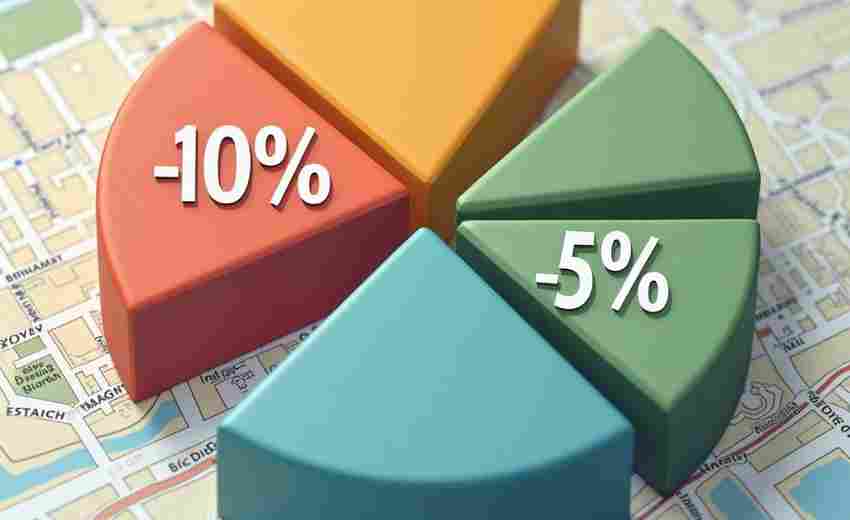

数据资产保护需建立多维度备份机制。某跨境电商平台采用"3-2-1"备份原则:在本地服务器、同城数据中心、异地云存储三个位置保存数据,通过每日增量备份与每周全量备份结合,将RTO(恢复时间目标)控制在2小时内。值得注意的是,网页36强调备份数据必须进行加密存储,该企业采用AES-256算法对客户交易信息加密,即使存储介质遗失也能确保数据安全。

灾备演练是检验预案有效性的关键。某金融机构通过模拟数据库崩溃场景,发现传统备份方案存在30分钟的数据丢失窗口,后引入实时数据同步技术,使业务中断时间缩短至秒级。这种主动式容灾策略,印证了网页57提出的"备份数据需定期验证可用性"观点,避免出现备份文件无法恢复的致命失误。

安全防护体系构建

服务器安全是防护体系的第一道闸门。某政务平台通过最小化开放端口策略,将暴露面从默认的2000+端口缩减至必要的HTTPS(443)与管理端口(22),配合网页45建议的防火墙配置,成功抵御了日均3000次的暴力破解攻击。系统补丁管理采用自动化工具,实现高危漏洞12小时内修复,较传统人工方式效率提升8倍。

应用层防护需要软硬件协同作战。网页47提及的WAF规则引擎在某电商平台实战中,拦截了98%的SQL注入与XSS攻击,其自定义规则模块可识别特定业务场景的异常请求。配合网页41推荐的CSP策略,该平台将外部资源加载限制在可信域名清单,使第三方插件漏洞导致的攻击事件归零。

代码层面的攻防博弈

输入验证机制决定系统抗压能力。某社交平台在用户注册模块引入行为特征分析,通过监测输入频率、设备指纹等20余项指标,识别出伪装成正常请求的批量注册攻击。网页57强调的参数化查询在此得到延伸应用,平台将动态SQL语句重构为存储过程,使注入攻击成功率从7.3%降至0.02%。

会话管理策略直接影响系统健壮性。在线教育平台采用JWT令牌替代传统Session,配合网页41提出的CSRF Token方案,实现双重身份校验机制。值得关注的是其令牌刷新策略:敏感操作要求重新认证,普通操作采用15分钟动态令牌,在用户体验与安全之间取得平衡。

持续性的系统维护

漏洞管理需建立全生命周期监控。某银行机构部署的威胁情报平台,可关联CVE数据库与自身代码库,提前48小时预警可能影响的漏洞。网页18强调的"安全不是一劳永逸"在此具象化,该行建立的三级响应机制,将漏洞修复纳入CI/CD流程,确保从发现到修复形成闭环。

日志分析是攻防对抗的"战场雷达"。某游戏平台通过ELK日志系统构建攻击溯源图谱,捕捉到黑客利用API接口频率限制漏洞进行的DDoS攻击。网页76提出的行为基线建模在此创新应用,系统通过学习正常用户操作模式,准确识别出伪装成游戏操作的加密挖矿行为。

运维团队的意识革新

安全培训需突破传统说教模式。某零售企业开发的安全攻防沙盘,模拟从钓鱼邮件渗透到内网横向移动的全链条攻击,使运维人员在沉浸式体验中掌握防护要点。这种实践性培训使网页57强调的"安全意识提升"落到实处,该企业员工对钓鱼邮件的识别准确率从63%提升至97%。

第三方服务管理暗藏风险管控点。某SAAS平台建立供应商安全评估矩阵,从代码审计能力到事故响应速度设置12项评估指标,将某CDN服务商的SSL配置错误率从1.2%降至0.15%。这种精细化管理印证了网页2关于"外包开发弊端"的警示,有效规避供应链攻击风险。