在全球化的贸易浪潮中,外贸网站面临着跨越文化差异与地域限制的双重挑战。消费者面对陌生的国际品牌时,往往对资金安全与交易透明度存在天然疑虑。数据显示,72%的跨境购物者会在支付环节因信任问题放弃订单。这种信任困境的破解,正隐藏于支付端口的选择策略中——通过知名支付品牌的背书,外贸网站可构建起跨越国界的信任桥梁。

支付安全的技术赋能

现代支付技术的革新为信任建立提供了底层支撑。SSL加密协议如同电子交易的衣,将用户输入的信用卡信息转化为无法破译的代码流,即便是黑客截获数据包,也只能获得毫无意义的乱码。国际支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)认证体系,则从服务器安全、网络架构、数据处理等23个维度构建起立体防护网,PayPal等平台每年投入数亿美元用于反欺诈算法研发,其风控系统能在0.3秒内识别异常交易模式。

技术优势需要可视化呈现才能转化为用户感知。在结账页面嵌入VeriSign安全认证标识,相当于在虚拟空间悬挂"安全营业"的实体牌照。动态3D验证流程不仅通过短信验证码确认用户身份,更引入生物识别技术,将指纹、面部特征等生物密码与支付行为绑定,形成难以复制的安全闭环。

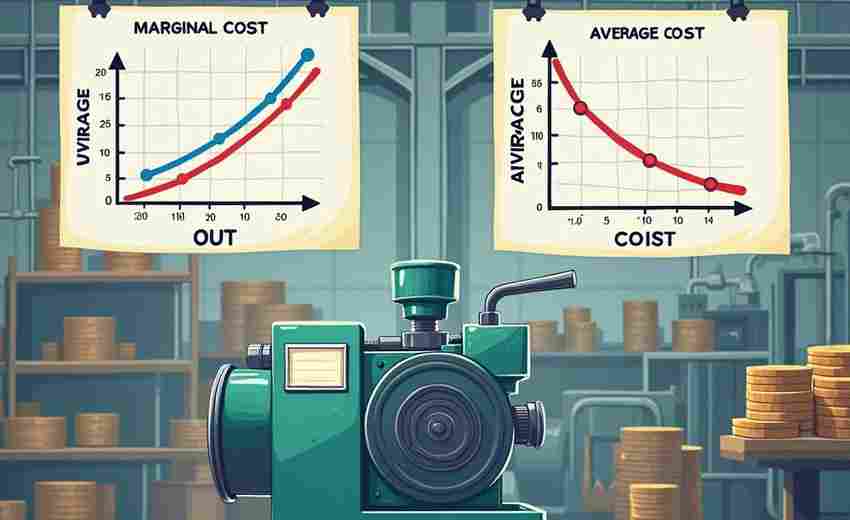

品牌信誉的信任迁移

支付品牌的商誉价值具有强大的心理暗示作用。Visa、MasterCard在全球200多个国家建立的清算网络,不仅是支付通道,更是信用象征体系。当网站接入这些"金融界蓝筹股",相当于将平台信用与百年金融机构绑定。消费者潜意识会产生"既然Visa认可这个商家,交易风险必然可控"的认知迁移。

这种信任迁移效应在特定场景中尤为显著。中东地区消费者对本土支付机构Network International的偏爱度达89%,拉美用户则更信赖本地化运营的MercadoPago。外贸网站若能在通用支付通道外,嵌入目标市场的区域龙头支付品牌,可产生"本地金融机构为我担保"的信任加成效果。2024年亚马逊巴西站接入Pix支付系统后,客户转化率提升37%即是明证。

支付方式的生态适配

支付工具的多样性本身就是信任度的显性指标。德国消费者信用卡使用率仅35%,却对SEPA直接借记系统情有独钟;日本网购族偏爱Konbini便利店现金支付;俄罗斯Yandex.Money用户超过6000万。当外贸网站提供8种以上支付选项时,用户放弃购物车的概率下降42%,因为丰富的选择暗示着平台对全球市场的深刻理解。

生态适配需要动态优化机制支撑。智能支付路由系统可根据用户IP地址、设备语言、历史支付记录,优先推荐最匹配的支付方式。沙特用户访问时自动突出显示Mada卡选项,法国消费者则优先展示Apple Pay图标。这种"千人千面"的支付界面,让每个用户都感受到量身定制的服务诚意。

合规认证的法律背书

金融监管合规性正在成为新型信任货币。欧盟支付服务指令PSD2要求支付机构实施强客户认证,英国FCA牌照的获取需通过200余项合规审查。外贸网站展示这些认证标识,等同于宣告"本平台交易受欧盟金融消费者保护法庇护"。2025年速卖通接入欧洲本地支付系统Klarna后,因其符合GDPR数据保护标准,德国市场投诉率下降29%。

认证体系的国际互认创造信任乘数效应。中国贸促会与欧盟认证联盟的跨境互认机制,使通过CNAS认证的支付系统自动获得28国认可。这种"一次认证,全球通行"的便利化措施,让中小外贸网站也能享受国际标准带来的信用溢价。

服务保障的闭环构建

争议解决机制是信任链条的最后加固点。PayPal的买家保护计划承诺180天内无条件发起争议仲裁,Stripe的智能拒付防御系统可将争议解决周期从45天压缩至72小时。这些机制将不可控的跨国纠纷转化为标准化流程,用户感知到的不仅是支付便利,更是权益保障的确定性。

服务响应速度直接影响信任体验。菲律宾某母婴电商引入AI客服机器人后,支付问题响应时间从12小时缩短至23秒,配合7种语言实时翻译功能,使东南亚用户留存率提升58%。这种"秒级响应+母语服务"的组合,消解了跨境交易中的沟通焦虑。