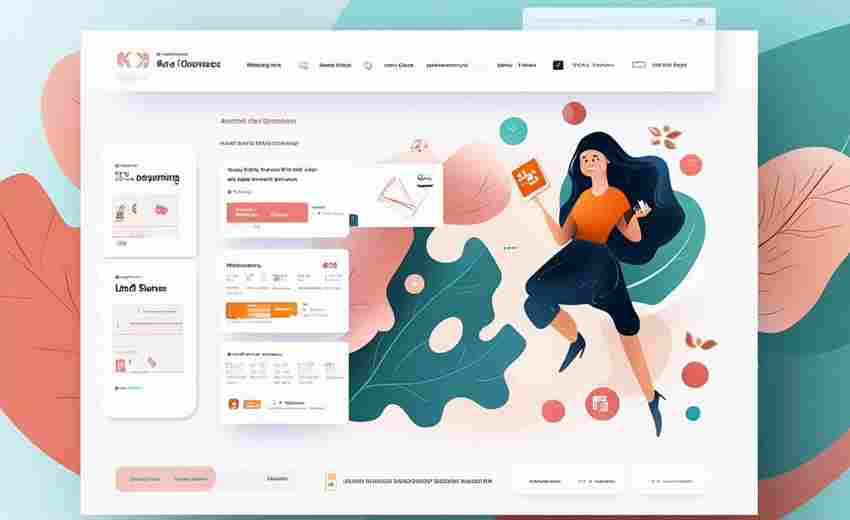

在数字化体验主导的时代,网站导航如同城市路网,直接影响用户能否高效抵达目的地。当某电商平台通过三次导航迭代将用户转化率提升27%时,业内开始重新审视原型迭代对用户路径优化的战略价值。这种以用户行为数据为燃料、以原型测试为引擎的优化机制,正在重塑数字产品的价值传递路径。

行为轨迹捕捉

用户行为分析系统的搭建是迭代优化的地基。某在线教育平台在首轮原型测试中发现,68%的用户在三级页面流失,热力图的聚集区域却集中在导航栏右侧。这种显性数据与隐性行为的矛盾,迫使团队在第二版原型中将核心功能模块左移,同时引入面包屑导航增强方位感知。

眼动追踪技术在此过程中发挥关键作用。Nielsen Norman Group的研究显示,用户在前7秒形成的视觉焦点决定其后续路径选择。某新闻类APP通过注视点聚类分析,发现用户对底部导航的图标认知存在偏差,遂将文字标签与图标结合,使任务完成效率提升41%。

架构动态调适

信息架构的弹性决定导航系统的进化能力。亚马逊的全局导航历经12次重大迭代,始终保持着"三层触达"原则——任何内容在三次点击内必须可达。这种刚性框架内的柔性调整,使其搜索转化率保持年均5%的复合增长。

分类逻辑的持续验证尤为关键。当某政务服务平台发现用户更倾向按生命周期而非部门分类查找服务时,立即启动导航重构。Brinberg和McGee的跨模态研究证实,符合心智模型的分类体系能使信息检索速度提升60%以上,这在医疗健康类平台的应用中已得到反复验证。

交互触点优化

微交互的累积效应常被低估。汉堡菜单的兴衰史极具启示:当Spotify发现折叠菜单导致功能使用率下降23%后,果断回归标签式导航。这种看似倒退的调整,实则是基于用户认知负荷测量的理性决策。Fitts定律在导航设计中的应用从未过时——目标按钮的点击效率与尺寸、距离的数学关系,仍在支配着原型迭代的方向。

视觉层次的动态平衡同样重要。Airbnb的导航栏历经七次灰度测试,最终确定图标与文字3:7的黄金比例。Luke Wroblewski的移动优先理论在此得到延伸:在折叠屏设备上,导航系统的响应式阈值需要重新校准,某安卓应用通过分屏触控热区测试,使误触率降低19%。

数据验证闭环

A/B测试的颗粒度决定迭代精度。当维基百科将导航测试单元细化至国家/地区维度时,发现东南亚用户对图标导航的接受度比欧美用户低38%。这种地域差异促使他们建立多版本导航库,实现动态适配。Kohavi在微软的对照实验表明,持续三个月以上的导航测试,其效果置信度是短期测试的2.3倍。

流失漏斗的逆向解析提供独特视角。某银行APP通过分析中途放弃的转账用户轨迹,发现17%的流失发生在身份验证的导航断点。这种反向追踪法催生了"进度沙漏+快捷返回"的组合方案,使业务流程完成率提升33%。Google的HEART框架在此场景中展现出强大的诊断能力,特别是愉悦度指标与导航深度的非线性关系。

跨域协同进化

技术债的及时清偿保障迭代持续性。某社交平台的技术架构评审显示,导航系统响应延迟超过300ms的页面,用户回访率骤降45%。这倒逼团队建立导航性能看板,将API响应速度纳入迭核指标。Garrett的信息架构三层模型在此需要扩展——技术实现层已成为不可分割的组成部分。

多角色协同的工作流再造势在必行。当某零售网站的导航改版涉及8个部门时,他们引入"用户旅程工作坊"机制,使产品、运营、客服人员在原型测试阶段即达成共识。这种前置协同使迭代周期缩短40%,验证了Conway定律在导航优化中的镜像效应——组织沟通结构直接影响导航系统的信息流转效率。