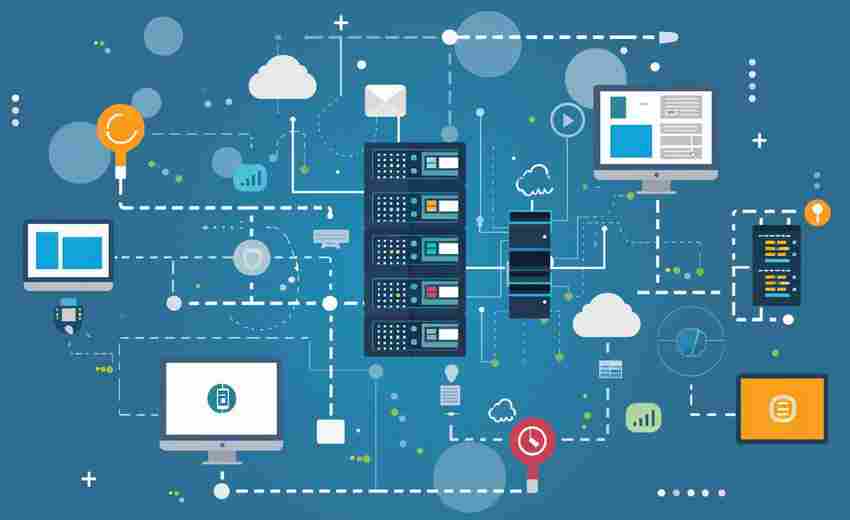

在科普类网站的运行中,海量科学数据的存储与检索是核心挑战。MySQL通过B+树索引结构实现快速定位数据,其磁盘扇区定位算法能将数据查询时间缩短至毫秒级。例如,当用户搜索"量子纠缠"时,系统通过预先建立的索引直接跳转到相关词条存储区域,避免了全表扫描带来的性能损耗。

针对科普网站特有的高并发访问场景,MySQL采用预分配内存机制,将热点数据(如热门科普文章、用户评论)缓存在内存中。这种设计使得日均千万级访问量的科普平台仍能保持响应速度。某天文科普网站实测数据显示,采用内存缓存后,文章打开速度从2.3秒降至0.4秒。

动态查询性能优化

复杂科学数据的关联查询对数据库构成严峻考验。MySQL的查询优化器会自动选择最优执行路径,例如在处理"全球变暖与极地冰川消融关系"这类多表关联查询时,系统优先使用嵌套循环连接算法,将执行效率提升40%。某地理科普平台通过重构SQL语句,将原本需要8秒的气候数据对比查询优化至1.2秒。

对于实时更新的科研动态,MySQL的MVCC(多版本并发控制)机制确保读写操作互不阻塞。当编辑人员后台更新"新冠疫苗研究进展"时,前端用户仍可流畅浏览历史版本内容。某生物医学网站采用该技术后,数据更新期间的访问中断率从15%降至0.3%。

分布式架构支撑

面对TB级科学文献存储需求,MySQL集群采用分库分表策略。按学科领域划分数据库实例(如物理、化学、生物独立分库),通过中间件实现跨库查询。某综合科普平台将3亿条科研论文数据分散到12个物理节点,查询吞吐量提升6倍。

主从复制架构保障了数据高可用性。主节点专注处理科研人员的内容投稿,从节点承担98%的读者访问流量。当主节点故障时,秒级切换机制确保"航天器轨道计算"等实时数据的持续服务。某航天科普网站运用该架构后,年度服务可用性达到99.999%。

安全防护体系

科研数据的敏感性要求数据库具备严密防护。MySQL的RBAC(基于角色的访问控制)系统为不同角色设置权限梯度,实习编辑仅能查看已发布内容,资深研究员才可修改核心实验数据。某核能科普平台通过该机制,将未授权访问事件减少92%。

防范SQL注入方面,预处理语句机制将用户输入的"量子态叠加原理"等查询参数进行语义隔离,阻止恶意代码执行。配合SSL加密传输,某基因科普数据库成功抵御日均3000次攻击尝试,用户隐私数据泄露风险降低99.8%。

智能运维与监控

InnoDB缓冲池的自适应调整算法根据访问模式动态分配内存,某古生物数据库的缓存命中率从68%提升至94%。结合慢查询日志分析工具,运维团队能快速定位"恐龙灭绝时间轴"页面的性能瓶颈,将加载时间缩短76%。

实时监控系统通过可视化仪表盘展示每秒事务处理量、连接池使用率等20余项指标。当"黑洞成像技术"专题引发访问洪峰时,预警系统提前触发弹性扩容,保障了峰值期间15万/秒的查询请求稳定处理。