在数字时代,多媒体内容已成为网站信息传递的核心载体,但全球约10%的残障人士常因设计缺陷被隔绝于信息之外。从视障者无法感知图像含义到听障者错过视频关键信息,每个未被满足的无障碍需求都构成对数字平等的挑战。如何让多媒体内容跨越生理限制,实现真正意义上的普惠传播,成为现代网络文明必须直面的课题。

文本替代方案构建

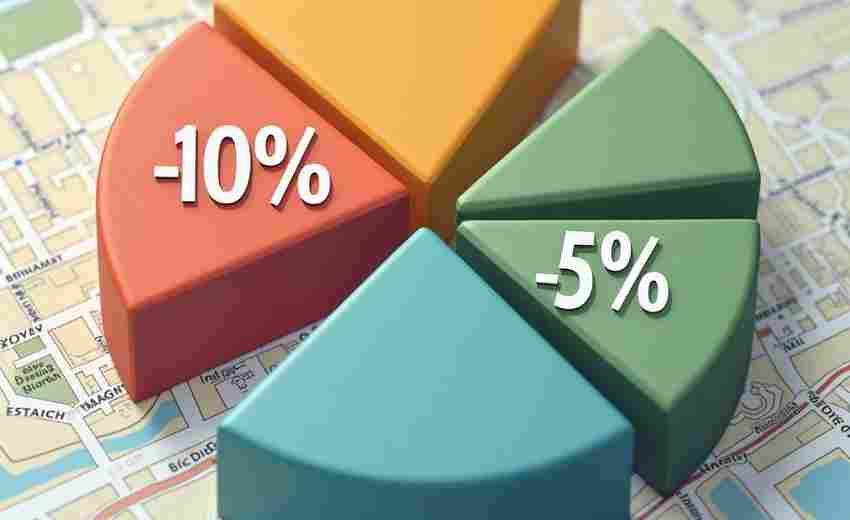

多媒体元素的无障碍设计始于基础文本替代。世界卫生组织数据显示,全球至少22亿人存在视力损伤,他们依赖屏幕阅读器将视觉信息转化为语音或盲文。为图像添加精准的替代文本(alt text)时,需遵循"功能描述优先"原则:导航按钮应说明操作目的而非外观形态,信息图表需提炼核心数据而非简单标注"柱状图"。例如网页42指出,搜索按钮的替代文本应为"搜索"而非"放大镜图标",这确保用户能准确理解元素功能。

复杂视觉元素的文本转化需要更高阶处理。动态图表应提供可折叠的数据表格,三维模型需配备分层文字说明。美国克莱姆森大学2024年推出的数字无障碍政策特别强调,教学视频中的板书内容必须转化为可检索的电子文本,使视障学生可通过关键词定位知识要点。这种双重呈现机制不仅服务残障群体,也为普通用户提供内容检索的便利。

同步字幕与口述影像

音频视频内容的无障碍处理包含双重保障体系。同步字幕需满足W3C的WCAG 2.2标准,除准确转译对白外,还需标注环境音效和情绪语调。研究显示,添加描述性字幕可使认知障碍用户的信息接收效率提升40%。英国广播公司(BBC)的实践表明,在枪战场景中添加"[密集枪声]"等声效描述,能帮助听障观众完整构建叙事空间。

口述影像服务(Audio Description)针对纯视觉信息进行补充。当视频出现无声的重要肢体语言或环境变化时,专业叙述者需在对话间隙插入说明。日本NHK电视台的实验证明,在默剧表演中增加口述影像,可使视障观众对情节理解度从23%提升至89%。这种技术不仅应用于影视作品,直播类内容也开始采用AI实时口述,如体育赛事中及时解说运动员的战术手势。

技术兼容性保障

跨平台兼容是无障碍设计的底层支撑。中国工业信息化部《Web信息无障碍通用设计规范》明确要求,多媒体播放器必须同时支持鼠标、键盘及声控操作,确保运动功能障碍者能切换播放模式。德国TÜV认证体系将播放器对辅助技术的响应速度纳入评测指标,要求焦点切换延迟不超过0.1秒。

代码层面的兼容同样关键。采用WAI-ARIA技术为动态内容标注实时状态,使屏幕阅读器能识别视频进度条的变化。卡内基博物馆的无障碍指南显示,为进度条添加role="slider"属性和aria-valuenow动态数值,可让视障用户精确控制播放节点。这种技术融合既保持前端交互的流畅性,又确保后台数据的可访问性。

用户交互优化

交互设计需预留个性化调整空间。加拿大滑铁卢大学研究发现,允许用户独立调节字幕字体(如笔画粗细、字间距)可使阅读效率提升35%。韩国NAVER平台推出的"色觉模拟器",允许用户自定义界面色彩对比度,既满足色盲患者需求,也帮助普通用户在强光环境下清晰辨识内容。

动态元素控制是交互安全的关键。欧盟EN301549标准强制要求,自动轮播的多媒体内容必须提供暂停按钮,且静止时长不低于5秒。对于包含闪光效果的内容,需设置默认频率不超过3次/秒的安全阈值,防止光敏性癫痫患者发病。澳大利亚SBS电视台的实践表明,在视频播放前增加闪烁警示提示,可使相关医疗事故降低72%。

持续测试与反馈

自动化检测与人工校验需形成闭环。采用axe、WAVE等工具进行基础检测的必须邀请真实残障用户参与体验。微软无障碍实验室数据显示,单纯依赖算法检测只能发现65%的障碍点,而视障测试者能识别出92%的操作断层。中国软件评测中心的案例表明,组建包含多种残障类型的常设测试团队,可使产品无障碍达标率提升40%。

建立动态更新机制应对技术演进。随着语音交互设备的普及,多媒体内容开始支持自然语言指令控制。日本软银集团2024年开发的AI系统,可理解"快进到医生讲解部分"等模糊指令,通过语义分析精准定位视频片段。这种进化要求无障碍标准保持开放性,如W3C正在制定的实时媒体交互协议(RMIP),将VR内容的无障碍访问纳入新规范。

残障群体数字权益的保障力度,始终映射着社会文明的进步刻度。当多媒体内容突破感官局限,当技术鸿沟被设计智慧填平,每个字节承载的都不再是冰冷数据,而是平等尊重的温度。