随着移动互联网渗透率突破70%,成都作为新一线城市标杆,其数字产品设计呈现出独特的区域特征。本地设计师在响应式布局与用户行为研究领域积累了大量实践经验,使得手机端与PC端设计逐渐形成泾渭分明的体系。这种差异不仅体现在视觉呈现层面,更深层次地反映了不同终端场景下用户需求的本质区别。

屏幕适配策略差异

成都手机网站普遍采用纵向流式布局,这与PC端经典的栅格系统形成鲜明对比。春熙路某设计公司调研数据显示,当地用户单次手机浏览时长集中在3-7分钟,设计师因此更注重信息的垂直密度优化。通过热力图分析发现,用户视线在移动端呈现"倒L型"分布,重要内容需集中在屏幕上半部。

PC端设计则延续了多窗口协同的传统,成都政务服务平台的双栏布局验证了该策略的有效性。电子科技大学人机交互实验室的研究表明,PC用户更倾向并行处理信息,侧边栏常驻导航的点击率比移动端高出43%。这种差异导致两端的模块间距设置标准存在30%以上的参数差。

交互逻辑的分野

触控优先原则重塑了成都移动端设计的交互范式。天府软件园某团队开发的滑动验证组件,将操作耗时从PC端的5.6秒压缩至2.3秒。手势操作占比在本地电商平台达到78%,而PC端仍以点击事件为主导。这种交互方式的进化倒逼设计师重新思考控件布局的物理逻辑。

PC端保留着精确操作的特性,成都某证券交易系统的悬浮菜单设计验证了该优势。双流机场的可用性测试显示,金融类用户在PC端完成复杂表单的效率比移动端高出2.4倍。键盘快捷键的保留、右键菜单的深度定制,这些PC特有的交互元素仍在专业领域发挥不可替代的作用。

内容层次的解构

移动端信息架构呈现扁平化趋势,成都本地生活类网站平均层级已压缩至3.2层。对比PC端常见的5层结构,这种改变源自移动场景的碎片化特征。地铁场景测试表明,用户对二级页面的跳出率高达61%,迫使设计师采用卡片式信息容器整合关联内容。

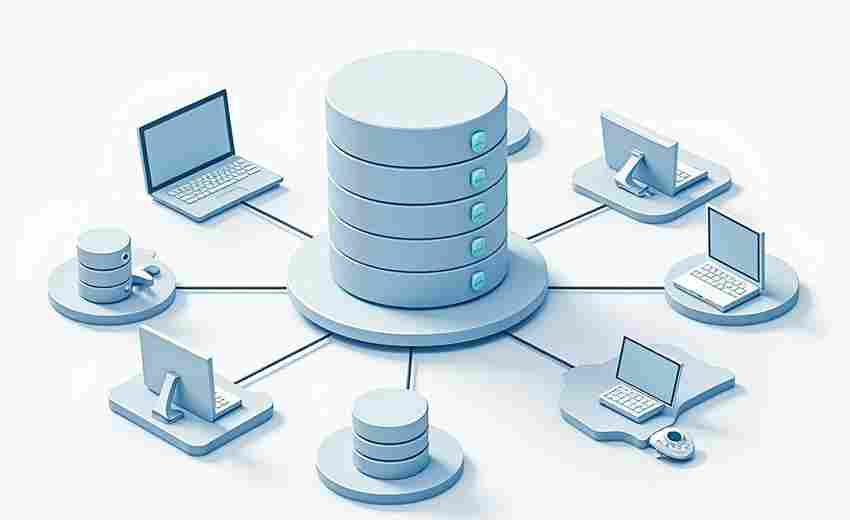

PC端依然保持着深度内容的承载力,成都图书馆的数字档案系统即是典型案例。15寸以上屏幕使同屏显示的信息量达到移动端的4.7倍,支持用户建立完整的信息认知框架。这种差异在知识类平台尤为明显,PC端用户平均访问深度比移动端多2.8个页面层级。

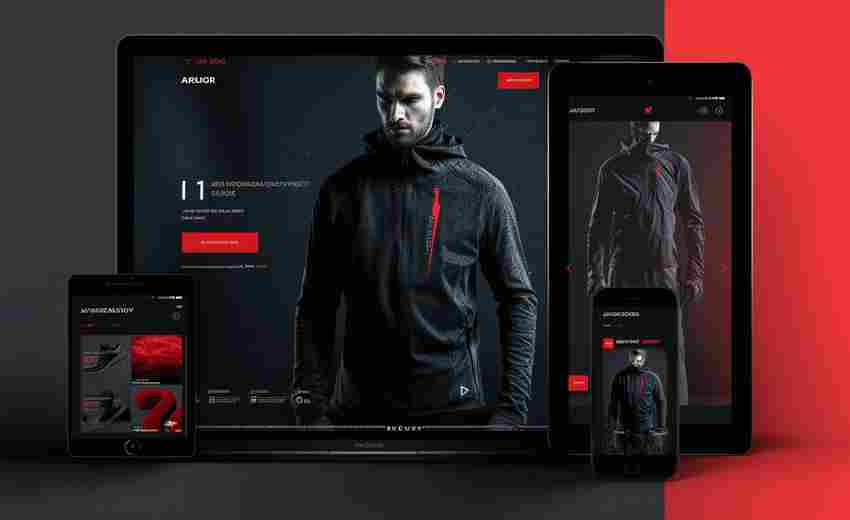

视觉重心的迁移

成都移动端设计普遍采用7:3的图文比例,与PC端4:6的黄金分割形成对照。视觉跟踪实验显示,手机用户对图像信息的捕捉速度比文字快0.3秒,这促使本地设计师开发出动态封面生成系统。色彩饱和度方面,移动端整体高出PC端15%以上,以应对户外环境的光线干扰。

PC端延续着克制的美学风格,宽幅留白和线性图标仍是主流选择。对比天府广场两家银行的官网,PC端页面平均留白区域占比38%,而移动端仅保留22%。这种差异源自使用场景的环境光差异,办公室用户对高对比度设计的容忍度比移动用户低40%。