在数字化浪潮的冲击下,品牌视觉元素已成为用户认知产品的第一触点。从启动页的图形符号到交互按钮的微动效,从色彩体系的统一性到字体排版的个性化,界面设计中的每个细节都在无声传递品牌的核心价值。如何在网站设计中实现品牌基因与用户体验的深度交融,既考验设计师对品牌内核的精准把握,也需平衡功能性与艺术性的微妙关系。

品牌基因的深度提炼

品牌视觉元素的融入始于对品牌基因的系统性解构。正如多伦教育机构案例所示,其视觉识别系统将哥特式建筑元素转化为16.7度倾斜的字体设计,既呼应建筑特色又形成独特的视觉符号。这种解构需从品牌历史、文化基因与市场定位三个维度切入:历史沉淀决定视觉语言的厚重感,如餐饮品牌VIS手册中传统衬线字体与牛皮纸材质的搭配,塑造出老字号的信任感;文化基因则需转化为可感知的视觉隐喻,如工研院LOGO将变色龙与信息锁结合,通过生物特性传递科技企业的安全理念。

市场定位决定视觉表达的强度。年轻化品牌宜采用高饱和色与动态插画,如最右APP在下拉刷新环节融入IP形象,通过趣味交互强化年轻用户的情感连接;而高端商务品牌更需克制,如谷歌系产品通过四色渐变与几何切割,在极简设计中建立专业认知。研究表明,成功的品牌基因提炼能使界面识别效率提升40%,用户记忆留存时长增加2.3倍。

色彩体系的科学构建

色彩作为最直接的视觉语言,其运用需遵循心理学规律与品牌调性的双重逻辑。主色调选择需突破行业惯性,如金融类产品打破传统蓝色垄断,支付宝通过渐变青色建立科技普惠的视觉认知。辅助色系应建立动态调整机制,微软SharePoint允许根据背景色智能切换文本对比度,确保不同场景下的可读性与品牌一致性。

色彩的情感传递需考虑文化差异。研究发现,东南亚市场对金色系的接受度比欧美高32%,而北欧用户更偏好低明度的莫兰迪色。实际操作中可采用A/B测试工具,如某跨境电商通过实时监测用户点击热图,将按钮色值从FF4500调整为EB5E28后,转化率提升17%。这种数据驱动的色彩优化,使品牌视觉既保持统一又具备地域适应性。

图形符号的场景渗透

品牌图形需突破启动页、加载动画等传统载体,向功能层深度渗透。躺平APP的创新在于将IP形象融入内容卡片标题,让品牌符号成为信息架构的有机部分。这种渗透需遵循“显性-隐性”双轨策略:显性符号如天猫的猫头搜索框,占据视觉焦点强化记忆;隐性符号如知乎盐选会员的晶体纹理背景,通过潜意识影响用户认知。

图形元素的动态演化体现品牌成长轨迹。Keep的辅助图形从初期单纯的运动线条,逐步发展为融合地理等高线与心率波形的复合图形,直观展现品牌从工具向运动生态的升级。这种演化需建立符号库管理系统,如Adobe的Design System将图形元素按使用频率、场景关联度分类存储,支持快速调用与组合创新。

动态交互的情感共鸣

微交互设计正成为品牌温度传递的新载体。邦拓国际为外贸网站设计的3D产品旋转功能,通过指尖滑动时的惯性物理效果,模拟真实物体的质感反馈。这种触觉层面的设计需结合品牌个性,奢侈品电商宜采用缓动曲线与丝绸质感音效,而科技品牌可选择更具机械感的点击震动。

动态元素的故事化叙事能深化品牌内涵。Onkii官网通过横向视差滚动,让文字与图片形成蒙太奇式的时空交错,用界面运动轨迹隐喻品牌哲学中的“永恒流动”理念。数据表明,融入叙事的动态设计可使用户停留时长增加25%,品牌价值认同度提升19%。

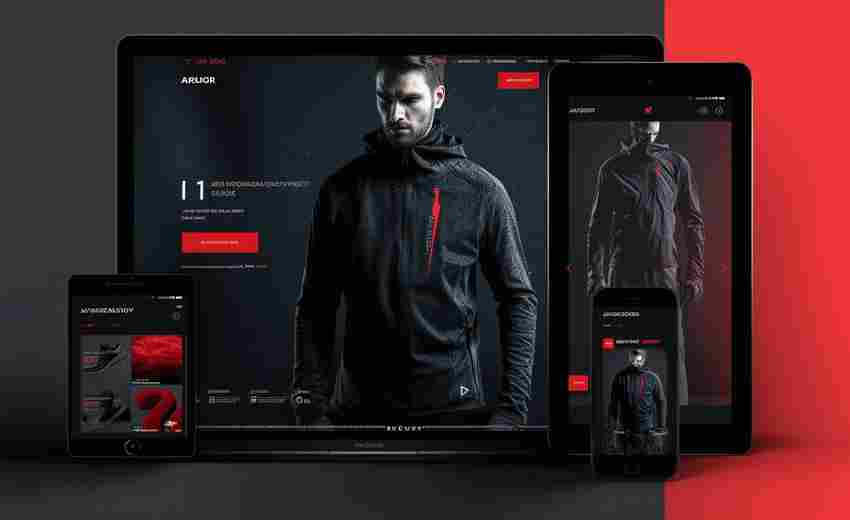

多端适配的基因延续

响应式设计需超越单纯的比例缩放,实现品牌基因的跨端重构。分形科技提出的“模块化视觉系统”,将品牌符号分解为128px128px的基础单元,既能组合为PC端的横幅图形,也可重组为移动端的指纹识别区装饰。这种重构需建立设备特征数据库,如折叠屏设备的悬停模式适配方案,需单独设计品牌符号的展开动画。

多端一致性管理依赖智能监测系统。微软SharePoint的品牌管理中心可实时检测各终端显示效果,当识别到某设备色域无法呈现标准色时,自动切换至最接近的替代方案。这套系统使品牌视觉在多设备环境下的偏差率控制在3%以内,显著优于行业平均水平。