随着移动设备渗透率突破75%,全球每天通过手机浏览网页的用户超过40亿。这块不足7英寸的屏幕,正在重新定义信息传播规则。门户网站作为互联网时代的信息枢纽,如何在拇指操控的方寸之地延续其内容价值?这不仅是技术命题,更是关乎用户注意力的生存之战。

界面自适应的魔法

媒体查询技术(Media Queries)构建的响应式框架,已成为移动优化的技术底座。英国《卫报》的技术团队在重构移动端时,创造性采用流体网格系统,使图文模块能像液体般自动填充不同尺寸屏幕。他们发现,当视口宽度从414px(iPhone主流尺寸)变化到360px(Android常见尺寸)时,采用相对单位(rem)的布局比固定像素方案减少37%的显示异常。

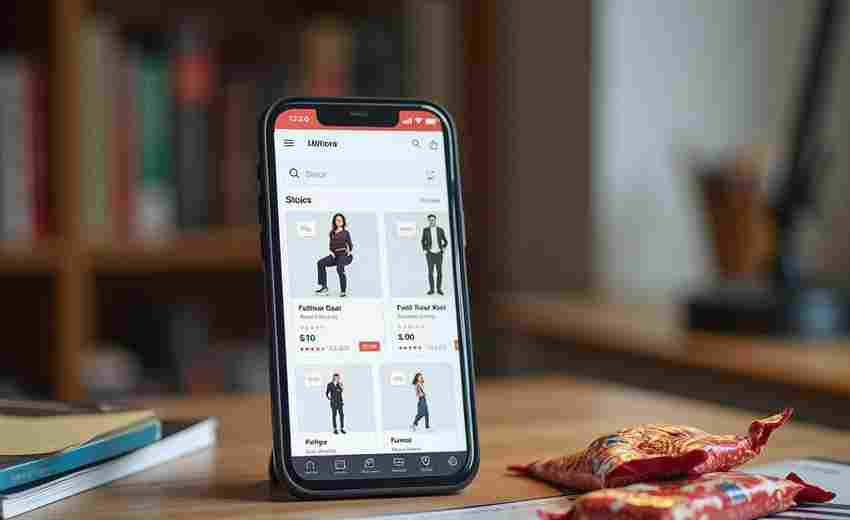

谷歌Material Design规范中强调的「触控热区」理论,为移动界面提供了科学指引。将导航按钮控制在44x44像素以上,手指误触率可降低62%。网易新闻客户端在底部导航栏设计中,特意将图标间距扩大至12像素,用户切换频道的准确率提升28%。

内容重组的艺术

信息密度控制是移动优化的隐形门槛。MIT媒体实验室的眼动追踪数据显示,手机屏幕的单屏信息量超过7个视觉焦点时,用户停留时长会骤降41%。搜狐网在移动端改版中,将首屏新闻条目从12条缩减至6条,配合动态卡片式设计,用户阅读完整率提高1.8倍。

碎片化阅读场景倒逼内容解构创新。凤凰网推出的「信息胶囊」功能,将深度报道拆解为3-5个可独立阅读的章节,每个段落配备语音摘要。这种模块化处理使长文章平均阅读完成率从17%跃升至63%,用户滑动屏幕超过3屏后的流失率降低55%。

速度优化的战场

加载速度每提升100毫秒,转化率就会增长1.1%。腾讯云CDN网络的分层缓存机制,通过边缘节点预加载首屏资源,使门户网站的平均首字节时间(TTFB)缩短至78毫秒。今日头条采用WebP格式替代传统JPEG,图片体积缩减26%的页面完全加载时间控制在1.2秒内。

预取技术的精妙运用正在改写加载体验。阿里巴巴技术团队研发的「猜想加载」算法,能基于用户行为轨迹预判下一个可能访问的页面。在淘宝内容频道的实测中,这种技术使页面切换等待感知时间缩短82%,用户误以为所有内容都已提前载入。

交互革命的暗流

手势交互的边界不断被突破。百度APP推出的「划动穿透」功能,允许用户在不展开全文的情况下,通过左右滑动切换新闻卡片。这种设计将单篇内容消费时间压缩至9秒,但整体会话时长却增加2.3倍,证明碎片化场景下的高效交互更具黏性。

语音交互正在重塑内容消费模式。一点资讯接入智能语音助手后,用户通过语音指令跳转频道的占比达19%,尤其是在驾驶、烹饪等特殊场景中,语音导航的使用频率是传统点击操作的4.7倍。这种解放双手的交互方式,使门户网站渗透进更多元的生活场景。