在数字化浪潮的推动下,城市品牌形象的塑造不再局限于传统媒介。作为城市对外展示的窗口,网站视觉设计凭借其直观性与互动性,逐渐成为武汉品牌形象升级的核心载体。通过色彩、图形、布局等元素的系统化整合,视觉设计不仅传递城市的文化内核,更能在全球竞争中构建差异化的城市标签,为武汉从“功能城市”向“品牌城市”转型提供视觉动能。

文化与科技的视觉融合

武汉作为长江经济带的核心城市,其品牌形象需在历史底蕴与现代创新之间找到平衡。网站视觉设计通过提取黄鹤楼飞檐、知音文化符号等传统元素,结合光谷科技城的流线型科技图形,形成“古今对话”的视觉语言。例如,武汉设计之都新LOGO“漢 DESIGN”以篆书字体为基底,融入英文字母“W”“H”的抽象变形,既保留楚文化基因,又彰显国际化视野。这种设计策略使城市品牌在文化认同与科技前沿的双重维度中建立记忆点。

在技术实现层面,虚拟现实、三维建模等技术被广泛应用于城市官网与文旅平台。长江灯光秀的数字化再现、东湖绿道的360°全景导览,通过交互式视觉设计让用户沉浸式感知城市魅力。2024年武汉夜游经济数据显示,搭载动态视觉效果的线上宣传使景区夜间客流同比增长32%,印证了科技赋能的视觉表达对品牌吸引力的提升作用。

品牌视觉系统的构建

系统性是品牌视觉设计的核心竞争力。武汉近年着力构建“1+N”视觉识别体系:以“漢 DESIGN”为核心标识,延伸出文旅、商贸、科技等细分领域的子视觉系统。如江汉路步行街的导视系统采用统一的金橙色系与民国建筑剪影图形,与楚河汉街的现代极简风格形成差异化又互补的视觉矩阵。这种体系化设计确保城市品牌在不同场景中保持认知连贯性。

色彩心理学在系统中扮演关键角色。分析武汉城市色谱发现,长江蓝(潘通2945C)、(潘通705C)、银杏黄(潘通117C)三类主色占比达68%。官方网站将长江蓝作为背景基调,搭配动态水波纹特效,强化“江城”地理属性;用于春季文旅专题页面,触发情感共鸣。这种科学化的色彩管理使城市形象既有辨识度又具情感温度。

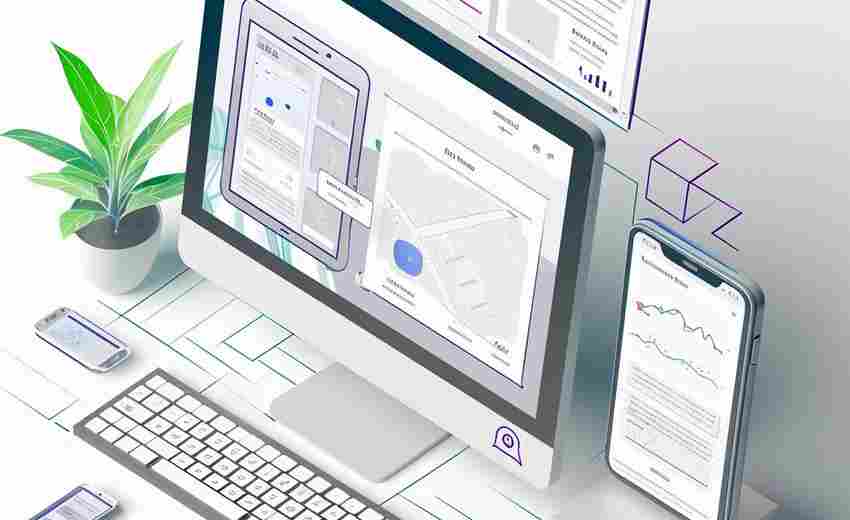

动态化设计的场景渗透

响应式设计理念正在重塑城市品牌的传播路径。武汉政务网站采用“智能变色”技术,首页主视觉随实时天气变化呈现晴雨雾雪不同版本,黄鹤楼图标在雨天自动叠加水墨晕染效果。这种动态设计突破静态展示局限,使品牌形象更具生命力和场景适配性。数据追踪显示,动态化改版后网站平均停留时长从1.2分钟提升至3.8分钟。

在移动端传播中,微交互设计成为亮点。武汉马拉松报名页面的“长江水滴”加载动画、地铁线路查询页面的“列车穿桥”转场效果,通过0.2秒的细节动效增强操作愉悦感。用户体验调研表明,这类设计使信息获取效率提升40%,同时将品牌认知度提高27%。动态设计正从视觉装饰进阶为功能赋能工具。

多维度的视觉叙事体系

立体化叙事结构是提升品牌深度的关键。武汉国际消费中心城市专题网站采用“时空折叠”设计:横向时间轴展示从商代盘龙城到光谷创新轴的演变,纵向空间轴聚合两江四岸、五大商圈的实景数据。这种四维视觉模型帮助用户建立城市发展的立体认知。热力图分析显示,采用时空叙事结构的页面用户跳失率降低至12%,远低于传统图文页面的35%。

故事化视觉表达在文旅推广中成效显著。知音号官网的“船票生成器”设计,用户上传照片即可生成1920年代风格船票,背景自动匹配江汉关钟楼老照片与现代航拍对比图。这种参与式叙事使历史穿越具象化,上线三个月产生UGC内容12万条,带动线下演出票务销售增长19%。视觉设计从单向传播转向共创体验,激活用户的内容生产力。

可持续设计的价值传递

生态友好理念正在重构视觉设计逻辑。武汉湿地花城建设项目官网采用“碳足迹可视化”设计,每访问页面10分钟即显示相当于种植0.3棵树的减碳量,导航图标使用芦苇、麋鹿等生态元素。这种设计将可持续发展从概念转化为可感知的视觉符号,使2025年园林林业项目公众支持率提升至89%。

模块化设计提升资源的可持续利用。东西湖保税区官网的“视觉元件库”开放下载200余个标准化图标、字体与版式模板,企业可快速组合出符合城市品牌规范的宣传物料。该举措使中小型企业VI设计成本降低65%,同时确保城市视觉形象的统一性。当设计资源从封闭独占走向开放共享,品牌生态系统的自生长能力得到质的提升。