在全球化数字贸易背景下,外贸网站与第三方合作已成为常态,但数据隐私泄露风险也随之加剧。消费者对隐私保护的关注度持续攀升,各国立法机构对数据跨境流动的监管日趋严格。如何在合作中平衡数据共享与隐私保护,成为企业构建国际信任、规避法律风险的核心命题。

数据收集透明化:用户知情权的基石

第三方合作场景中,数据收集行为的透明度直接影响用户信任度。隐私政策需采用非专业术语描述数据流向,例如明确标注“支付服务商将获取订单地址用于物流配送”而非笼统表述为“与合作伙伴共享必要信息”。欧盟GDPR要求企业必须向用户披露第三方数据处理者的具体身份,美国加州CCPA则规定需提供拒绝数据共享的便捷渠道。

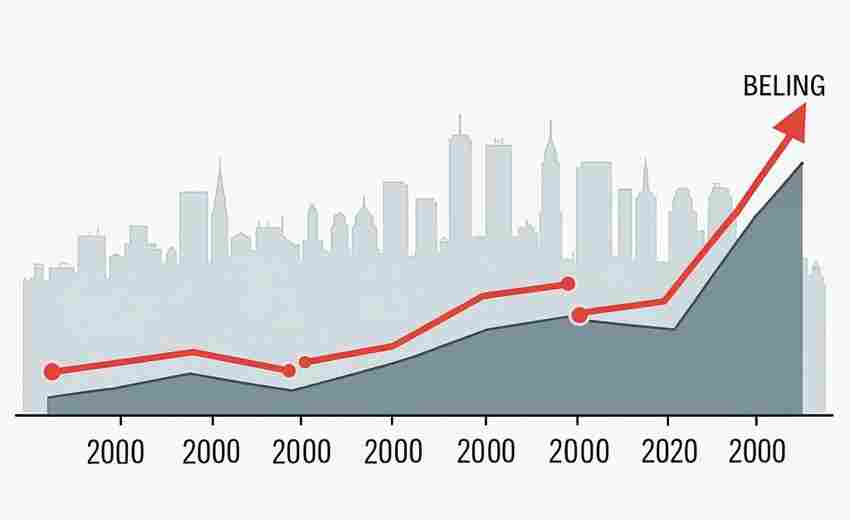

数据最小化原则是降低风险的关键策略。跨境电商平台与海外仓储系统对接时,仅传输收货人姓名、电话、地址等必要字段,剔除用户浏览记录、设备信息等无关数据。研究表明,亚马逊在2024年因向广告商过度传输用户画像数据,遭遇欧盟2000万欧元罚款,该案例印证了数据精简的重要性。

技术保障体系:安全传输的生命线

数据传输层面的技术防护需覆盖全流程。采用AES-256加密标准处理跨境传输数据,配合TLS 1.3协议建立安全通道,可有效抵御中间人攻击。沃尔玛全球供应商系统要求合作方每季度更新SSL证书,并通过OWASP TOP 10漏洞扫描。

数据存储环节需构建多维度防护机制。阿里云国际版为外贸企业提供物理隔离的专属数据库集群,实施动态密钥管理和实时入侵检测。2025年美国《企业透明度法案》新增要求,合作方数据存储设施必须通过SOC 2 Type II审计认证,确保访问日志留存不少于180天。

合同约束机制:权责划分的准绳

法律文本的精细化设计决定风险分担边界。欧盟标准合同条款(SCC)要求明确约定数据泄露事件中第三方服务商的报告时限、赔偿责任上限等细则。某跨境支付平台与拉美服务商合同中增设“数据主权条款”,约定争议发生时以数据接收方所在地法律为准据法。

动态监控机制保障合同有效执行。设置自动化合规监测系统,实时核验第三方数据处理是否超出授权范围。微软Azure合规中心案例显示,通过API接口对接合作伙伴日志系统,可实现数据处理行为可视化追踪,异常操作触发自动告警。

国际合规适配:监管差异的破局点

跨境传输需突破地域法律冲突。中欧数据跨境流动采用差异化方案:向欧盟用户传输数据时启用GDPR标准合同,涉及中国公民数据则遵守《个人信息出境标准合同办法》。某智能家居企业建立数据路由智能识别系统,根据用户IP地址自动切换合规传输路径。

新兴市场的特殊要求不容忽视。巴西LGPD规定生物特征数据必须本地化存储,导致某面部识别企业在拉美市场增设边缘计算节点。俄罗斯2024年修订的《个人数据法》要求社交平台用户数据存储于境内服务器,促使跨境电商重构评论系统的区域架构。

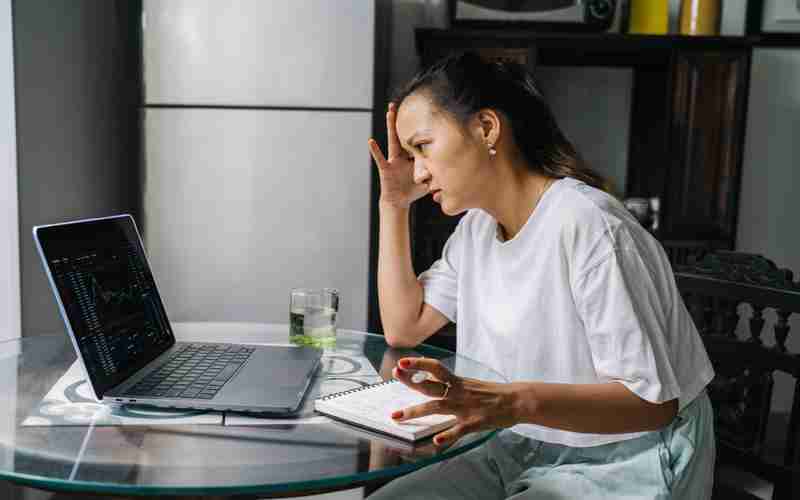

风险应急准备:危机管理的防火墙

建立分级响应预案应对数据泄露。划分P0-P3四级事件分类,明确72小时报告欧盟监管机构、7日内通知用户等时效要求。荷兰某电商平台演练显示,预设的自动化脱敏脚本可使数据泄露事件处置效率提升40%。

定期压力测试验证系统健壮性。模拟第三方API接口被攻破场景,检验数据溯源能力和备份恢复速度。Gartner报告指出,实施季度性红蓝对抗演练的企业,平均数据泄露成本降低58万美元。