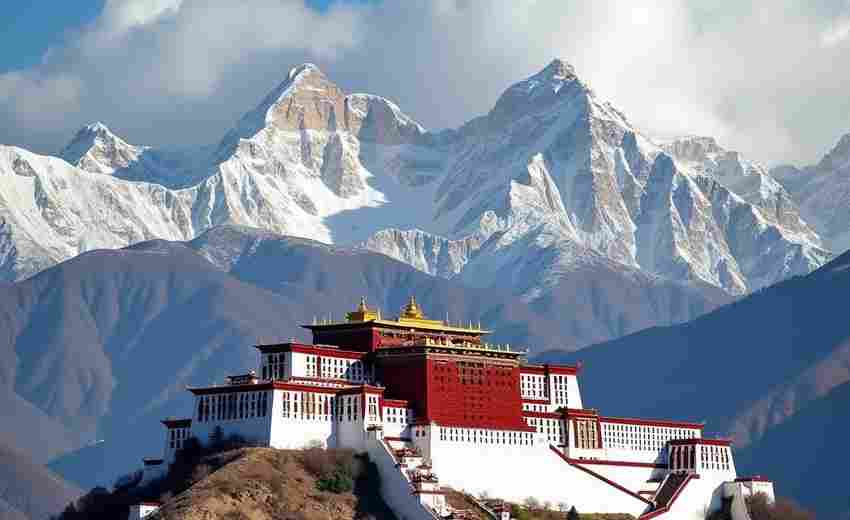

在数字化浪潮席卷全球的今天,文旅产业的竞争已从资源禀赋延伸至虚拟空间。作为九省通衢的千年江城,武汉承载着荆楚文明的厚重积淀与长江经济带的活力脉搏。当黄鹤楼的诗意邂逅光谷的科技锋芒,如何通过数字平台构建文旅新生态,成为激活城市魅力的关键命题。

界面优化:构建视觉与功能双通道

武汉旅游集团官网作为城市文旅形象的数字门户,需突破传统信息展示模式。参考分形科技提出的景区网站建设原则,首页可采取"三屏递进式"布局:首屏以动态长江灯光秀全景图营造沉浸感,二屏采用瀑布流展示东湖绿道、知音号等核心IP,三屏设置智能行程规划入口。导航系统可借鉴墨刀推荐的旅游APP原型模板,将"樱花花期预测""楚文化数字展馆"等特色服务提升至一级菜单,缩短用户决策路径。

交互设计需平衡地域特色与普适性。在色彩体系上,建议采用"赤壁红"与"东湖绿"作为主色调,既传承楚文化漆器美学,又呼应生态旅游主题。图标设计可融入编钟纹样、黄鹤楼剪影等文化符号,配合交互动效展现"凤舞楚天"的意境。针对老年用户群体,可开发语音导览快捷入口;面向年轻游客,增设VR赏樱、剧本杀路线等元宇宙体验模块。

内容创新:打造文化浸润式体验

内容建设需超越简单的景点罗列,构建文化叙事体系。参考套娃景区品牌塑造经验,可建立"三层内容架构":基础层整合交通、票务等实用信息;进阶层开发《知音湖北》数字期刊,邀请本土作家撰写城市漫游笔记;核心层打造"楚文化基因库",将曾侯乙编钟、汉绣工艺等非遗资源转化为3D可交互模型。针对武汉市民文明素质这一软实力要素,可开设"城市主人公约"专栏,公示文明旅游指数,引导市民参与形象共建。

内容传播需把握新媒体时代特征。借鉴"与辉同行"湖北文旅推广案例,可构建UGC-PGC协同的内容生态:开通"江城记忆"故事征集频道,对优质游记给予景区消费券奖励;与华中师范大学合作推出《楚辞里的武汉》系列微纪录片,通过AI换脸技术让游客"穿越"对话屈原。数据显示,采用AR导航的景区用户停留时长提升42%,消费意愿增强37%。

服务升级:构建智慧旅游生态圈

服务体系建设应贯穿游前、游中、游后全周期。在行程规划阶段,可接入武汉大学研发的智能算法,根据用户画像推荐"人文探秘""美食猎奇"等主题路线,实时整合地铁客流数据优化出行建议。景区服务端可参照襄阳古城智慧旅游经验,部署物联网设备实现"无感入园",在黄鹤楼等热点区域设置应急响应热力图,将平均等候时间压缩至8分钟以内。

商业生态构建需突破传统票务模式。参考长江游轮产业升级路径,可开发"文旅一卡通"数字产品,整合轮渡、共享单车、博物馆通票等功能,通过消费数据分析动态调整合作商户。针对研学旅行市场,联合武汉高校推出"城市考古"实践课程,将汉口老租界区转化为沉浸式历史课堂,相关产品在试运营阶段已覆盖87所中小学。

品牌重塑:构筑城市精神共同体

品牌定位需凸显城市个性特征。基于武汉"市井烟火气与科技未来感"并存的特质,建议确立"新锐历史名城"品牌形象。视觉系统可融合江汉关钟楼与光谷量子号有轨电车元素,口号采用"每天不一样"的动态传播策略,定期推出城市更新主题海报。针对国际客群,开发"江城十二时辰"双语数字导览,通过驻华使节体验活动提升海外知名度。

口碑管理机制需建立多维评价体系。参照杭州"城市大脑"经验,构建文旅服务数字驾驶舱,实时监测各大平台舆情数据。对户部巷等美食街区实施"明厨亮灶"直播工程,将热干面制作过程转化为文化展演。数据显示,建立透明化服务体系的景区复游率提升63%,差评响应时效缩短至1.8小时。