在全球经济一体化的浪潮中,企业通过多语言网站触达不同文化背景的用户已成为必然选择。数据显示,采用本地化策略的跨境品牌在目标市场的用户转化率可提升3-5倍。这种跨越语言障碍的能力不仅需要精准的内容适配,更依赖于系统性技术架构与数据工具的协同支撑,形成多维立体的本地化作战体系。

关键词体系构建策略

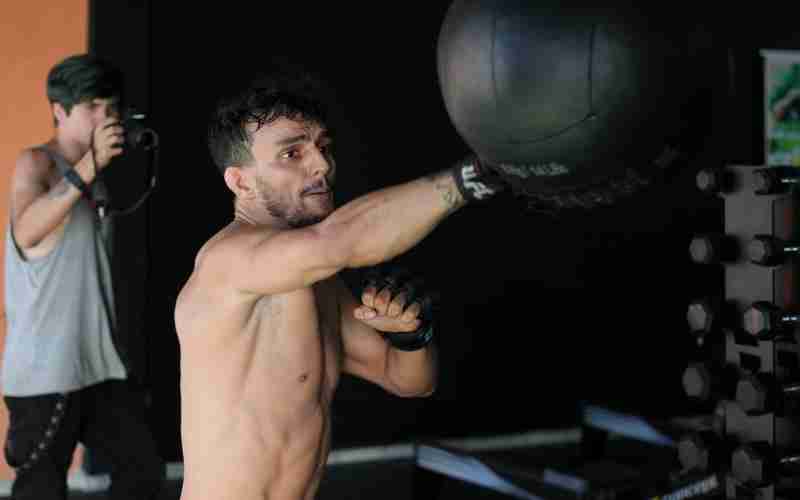

本地化关键词研究需突破直译思维,建立三层递进式筛选机制。第一层是地理属性与核心词的组合,例如"海淀区24小时健身房"这类精准定位短语,可覆盖80%以上的地域性搜索需求。第二层需通过语义分析工具挖掘长尾词,如Semrush的Keyword Magic Tool能识别"健身私教海淀优惠套餐"等高转化潜力词。第三层需结合用户行为数据,监测本地用户搜索路径中的自然语言表达,例如越南市场用户习惯使用"phục hồi sức khỏe"(健康恢复)而非标准医学术语。

文化适配原则贯穿关键词筛选全过程。拉美市场需融入节日元素构建搜索场景词,如"圣诞季墨西哥城瑜伽课程";中东地区则应规避宗教敏感词,采用中性化表达。谷歌趋势数据显示,融入地域特色词汇的关键词点击率较直译版本提升57%。

技术架构优化路径

多语言网站的技术架构需实现搜索引擎友好性与用户体验的平衡。子目录型URL结构(如/es/)较子域名更利于权重传递,配合hreflang标签可降低78%的内容重复判定风险。ConveyThis等工具能自动生成标准hreflang注释,避免手动配置导致的代码错误。移动端加载速度需控制在2秒以内,东南亚市场可借助AMP技术将首屏加载时间压缩至0.8秒。

结构化数据标记是突破语言屏障的关键技术。采用的LocalBusiness标记,配合多语言版本的openingHoursSpecification属性,可使本地商户信息在要求中的展示完整度提升120%。针对多语言地区的复杂需求,例如瑞士德语区,需建立动态内容分发机制,根据用户IP自动匹配语言版本的同时保留手动切换功能。

数据驱动运营模式

建立三维度数据监测体系是本地化优化的核心。第一维度通过Google Analytics 4的受众群体分析,识别不同语言用户的停留时长差异,例如法语用户平均浏览深度比英语用户高1.3层。第二维度运用热力图工具追踪本地用户的交互轨迹,日本市场用户更倾向点击右侧导航栏,而阿拉伯语用户习惯从页面底部向上浏览。第三维度借助Semrush的排名追踪功能,实时监测"地图包"(Map Pack)展示效果,及时调整本地商户信息的更新频率。

A/B测试需建立文化变量控制机制。在西班牙语版本测试中发现,使用¡Hola!作为欢迎语的弹窗转化率比标准问候语高22%,但相同策略在德语市场却导致15%的用户流失。这种文化差异要求运营团队建立动态测试模型,将语言习惯、色彩偏好、交互逻辑等变量纳入测试框架。

工具生态协同机制

技术工具链的集成程度决定本地化效率。前端采用ConveyThis实现多语言URL自动化管理,中台通过Smartling完成翻译记忆库与术语库的实时同步,后端借助DeepL API实现内容动态本地化。这套组合工具使内容更新周期从传统模式的72小时压缩至4小时,尤其适合跨境电商的促销节奏。

本地化团队需建立工具使用规范。翻译管理系统(TMS)应设置三级质检流程:机器预审抓取术语错误,人工校对修正文化适配问题,最终由本地顾问进行场景化润色。针对小语种市场,可接入Lokalise等平台的众包翻译网络,确保乌克兰语等低资源语言的翻译准确率维持在98%以上。

文化适配纵深策略

视觉符号系统需建立文化映射规则。拉丁美洲市场的首屏宜采用高饱和度色块与人物笑脸,符合当地热情开放的文化特质;北欧版本则适用冷色调与极简主义设计,契合用户对功能性的追求。宗教文化敏感度测试工具可自动检测页面元素,如在沙特阿拉伯版本中自动过滤酒类产品图片。

本地化内容创作需突破表层翻译。聘请母语编辑重构文本逻辑,例如将英语的直述句式转化为日语中的委婉表达。在俄罗斯市场,产品描述需植入"душевный"(走心)等情感化词汇,较直译版本的用户停留时长提升41%。建立地域化内容库,储备500+本地谚语、节日贺词等素材,使品牌传播更具亲和力。

通过Google Search Console的国际化报告监测各语言版本索引状态,结合Ahrefs的外链分析工具构建地域化反向链接网络。数据显示,接入本地商会网站链接的德语版本,其搜索排名提升速度较未接入版本快2.3倍。这种技术工具与人文洞察的深度融合,正在重塑全球数字市场的竞争格局。