在数字化浪潮中,网站设计的核心矛盾往往体现在美学表达与功能效用的拉锯。一面是设计师对视觉冲击力的极致追求,另一面是用户对流畅体验的本能渴望。这种看似对立的关系,实则是推动现代网站设计进化的双引擎,唯有将艺术语言转化为可感知的互动逻辑,才能让虚拟空间真正承载起品牌与用户的深度对话。

视觉层次与功能导向

视觉层次的构建是平衡艺术与功能的基础法则。研究表明,用户在浏览网页时,眼球运动遵循"F型"或"Z型"轨迹,这意味着设计师需要将核心信息锚定在视觉热区。苹果官网通过微交互动画与简洁布局的结合,让用户视线自然聚焦于产品卖点,既保持了视觉的纯粹性,又确保了信息获取效率。这种设计策略印证了格式塔心理学原理——人类视觉系统会自动将复杂元素组织为有序整体。

功能导向的视觉设计强调"少即是多"的克制哲学。当某家居品牌官网将产品详情页的CTA按钮转化率提升37%时,关键改动仅是调整了按钮颜色与留白比例。这验证了菲茨定律的实践价值:目标元素的尺寸和距离直接影响用户操作效率。设计师需警惕过度装饰带来的认知负荷,正如Nielsen Norman Group的研究指出,冗余的视觉元素会使页面加载时间每增加1秒,转化率下降7%。

色彩与情感的协同

色彩心理学在网站设计中扮演着隐形指挥家的角色。金融科技平台采用深蓝色系塑造专业形象,教育类网站运用橙黄色调传递活力感,这些选择都基于色彩情绪图谱的科学支撑。研究发现,恰当的色彩搭配可使品牌认知度提升80%,但需注意饱和度与对比度的平衡,避免产生视觉疲劳。

情感化设计需要超越单纯的视觉刺激。当某电商平台在购物车图标加入微粒动画后,用户停留时长增加23%,这印证了Don Norman提出的情感化设计三层理论——本能层、行为层和反思层的协同作用。设计师应像电影导演般控制视觉节奏,用渐变色过渡替代生硬分割,用动态视差滚动替代静态陈列,让美学元素成为引导用户行为的隐形推手。

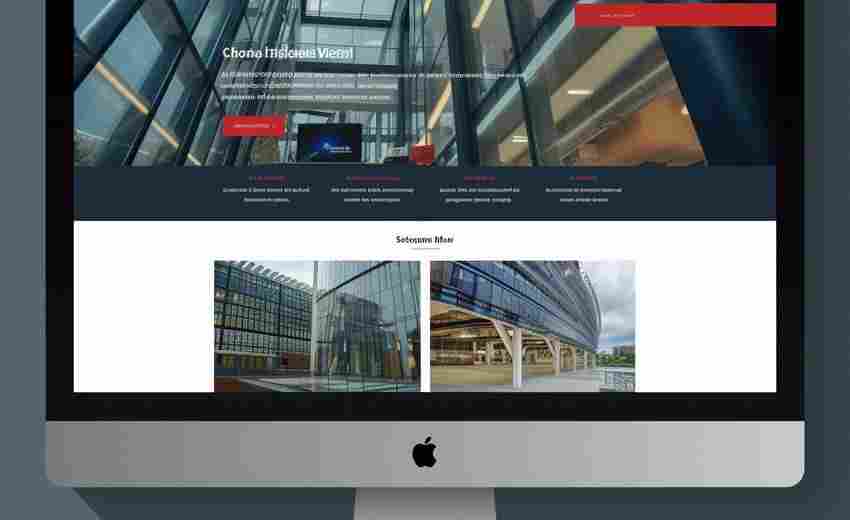

响应式与感知体验

多设备适配已从技术需求升华为设计哲学。海尔官网的模块化设计证明,响应式布局不是简单的元素缩放,而是信息架构的重构。当移动端隐藏次要内容时,首屏信息密度需控制在30字/屏以内,这符合米勒定律揭示的人类短期记忆极限。设计师要像建筑师规划动线般设计视窗流,确保不同设备上都能维持品牌调性的一致性。

加载速度与美学呈现的博弈考验设计智慧。3D渲染技术虽能提升视觉震撼力,但需设置加载进度可视化,这与峰终定律揭示的用户体验记忆规律不谋而合——最终印象决定整体评价。某奢侈品网站在商品详情页采用渐进式加载策略,首屏呈现核心信息的同时后台加载高精度图片,使跳出率降低41%。

动态元素与交互逻辑

微交互设计正在重塑用户体验边界。当用户鼠标悬停在导航栏时,0.3秒的延迟响应就会产生卡顿感,这要求动效设计必须遵循物理世界的运动规律。某SAAS平台将表单提交动画时长控制在400毫秒内,既营造了操作反馈,又避免了等待焦虑。这种设计思维印证了格式塔心理学中的"闭合原则"——人脑会自动补全中断的动画轨迹。

叙事性动效是提升参与度的秘密武器。耐克官网的产品展示采用视差滚动技术,让用户像翻阅立体杂志般探索商品细节。这种设计策略暗合"心流理论"——当挑战与技能达到平衡时,用户会进入深度沉浸状态。数据显示,引入场景化动效的电商平台,用户页面深度浏览率提升58%。

品牌基因与创新表达

视觉识别系统的延续性关乎品牌认知成本。小米官网在保持橙色主调的前提下,通过次级色彩的迭代更新传递创新形象,这实践了"渐进式创新"理论——在核心要素稳定的框架内进行局部突破。研究显示,品牌视觉一致性可使转化率提升33%,但需在图标、字体、间距等细节建立严格的设计规范。

突破性创新需要找到美学与功能的共振频率。当某汽车品牌官网引入VR展厅时,通过简化操作路径与强化视觉引导,使平均浏览时长从2.3分钟延长至7.8分钟。这种设计思维印证了雅各布定律的现代演绎——创新交互必须建立在用户心智模型的基础上。设计师要像产品经理般思考,让每个视觉决策都服务于用户体验的完整性。