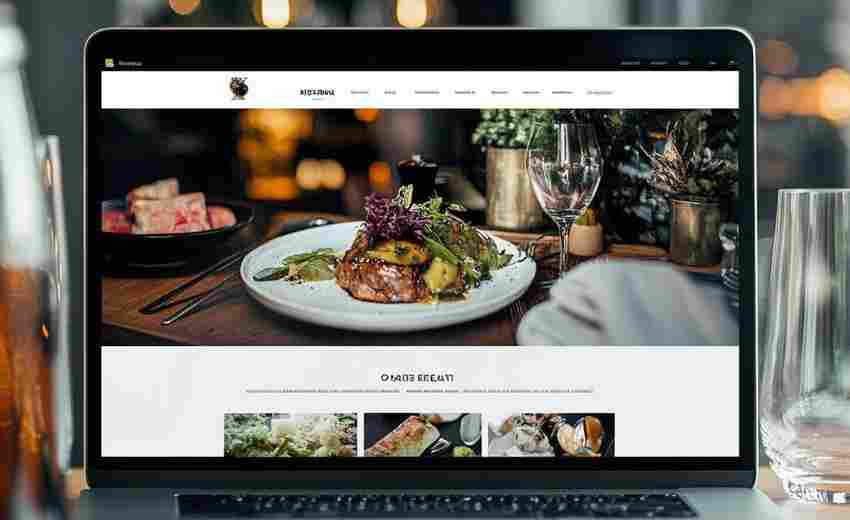

在互联网技术高速发展的今天,网站已成为企业与用户连接的核心纽带。开发过程中稍有不慎便可能陷入技术或策略的误区,导致项目延期、成本增加甚至用户体验崩塌。这些误区往往源于对行业规律的误解,或是对细节的疏忽。

用户体验的隐性陷阱

许多开发者容易陷入"功能至上"的思维定式,将复杂的功能堆砌等同于优质体验。某电商平台曾因在首页集成直播、AR试衣等十余项功能,导致页面加载时间超过8秒,用户留存率骤降40%。这印证了网页46的研究:超过63%的用户会在加载超3秒时离开网站。

真正的用户体验需回归本质逻辑。采用"任务分析法"可有效简化操作路径,如将注册流程从6步压缩至2步,转化率可提升200%。响应式设计不应仅停留在布局适配,更需考虑触控操作特性——按钮间距应大于7mm,滑动阈值需适配不同设备惯性参数。

技术选型的认知偏差

盲目追逐新技术框架的现象在开发团队中普遍存在。某金融平台曾因过度采用未经验证的Web3技术栈,导致核心交易功能出现兼容性问题,直接损失千万级订单。网页46的研究显示:采用与团队技术栈匹配度低的技术架构,后期维护成本将增加3-8倍。

合理的技术选型应建立于三维评估模型:业务需求维度关注并发承载量和数据安全等级,团队能力维度考察现有技术储备,生态维度评估社区活跃度及文档完整性。例如日活百万级的社交平台,Node.js+Redis的组合在实时通讯场景下,较传统PHP方案性能提升可达400%。

安全防护的致命盲区

小型网站无需专业防护"的认知导致80%的安全事故发生在日均UV不足1万的站点。某教育机构官网因未对用户上传文件做类型校验,被植入恶意脚本,导致3.2万用户信息泄露。这验证了网页3的警示:61%的安全漏洞源于基础防护措施缺失。

纵深防御体系应包含五层机制:网络层部署WAF防火墙过滤异常请求,应用层采用OWASP推荐的参数校验规范,数据层实施字段级加密,运维层建立每小时快照机制,审计层接入实时威胁情报系统。对关键操作如支付接口,需增加生物特征二次验证。

项目管理的失控风险

需求文档的模糊性会导致开发成本呈指数级增长。某SAAS项目因需求变更37次,最终耗时超出原计划280%。采用敏捷开发模式时,每个迭代周期应控制需求颗粒度,单个用户故事的工作量不宜超过8人/日,并建立变更影响评估矩阵。

跨部门协作需构建三维沟通模型:纵向建立每日站会机制,横向打通设计-开发-测试的协作流程,对角设置风险预警通道。使用Jira等工具时,应定制符合CMMI3级标准的任务状态机,确保每个环节的交付物可追溯。

性能优化的滞后代价

前端资源的无损压缩可将首屏加载时间缩短40%-60%。采用WebP格式替代传统JPEG,在同等画质下文件体积减少30%,配合HTTP/3协议的多路复用特性,弱网环境加载成功率提升75%。数据库层面,对千万级数据表添加组合索引,查询效率可提升1000倍。

建立性能基线监控体系需涵盖四个维度:FCP(首次内容渲染)控制在1.2秒内,TTI(可交互时间)不超过3秒,CLS(布局偏移量)低于0.1,FID(首次输入延迟)在100毫秒以内。通过Chrome Lighthouse生成的性能报告,可精准定位优化瓶颈。

持续进化的生存法则

技术债的累积速度往往超乎预期,每周应投入15%的工时进行代码重构。建立技术雷达机制,每季度评估新兴技术的成熟度,如WebAssembly在当前电商场景中的计算性能已达原生代码的70%。定期开展威胁建模演练,可将安全响应速度提升60%。