在数字化浪潮推动城市品牌升级的今天,哈尔滨的网站建设不仅是技术层面的革新,更是城市文化基因的数字化表达。作为兼具冰雪魅力与欧式风情的东北重镇,如何在虚拟空间中立体呈现其独特的地域气质,成为塑造城市形象与提升文旅吸引力的关键命题。

视觉符号与设计语言

网站主视觉需深度融合哈尔滨的冰雪元素与欧式建筑风格。例如将雪花结晶图案作为导航栏动态背景,采用冰蓝色系与暖黄灯光色形成视觉对比,既呼应冰雪大世界的晶莹剔透,又暗合中央大街巴洛克建筑的璀璨夜景。在松北新区板块可引入流线型设计语言,模仿松花江蜿蜒的河道形态,通过视差滚动技术增强空间层次感。

建筑元素的数字化重构尤为重要。索菲亚教堂的洋葱顶穹窿、中华巴洛克建筑的浮雕纹样,经过矢量图形处理后可作为页面装饰元素。哈尔滨大剧院的曲面造型可转化为响应式布局框架,当用户切换设备时,页面模块如同流动的冰雪般自适应重组,实现功能与美学的双重表达。

内容生态与文化叙事

建立冰雪文化专题数据库是内容建设的核心。将历年冰雪节的艺术冰雕作品进行3D建模,配合创作者访谈视频,构建可交互的数字冰雪博物馆。马迭尔宾馆的历史故事、中东铁路的工业遗产,通过时间轴形式串联,用户拖动时间滑块即可穿越百年城市发展史。

在地化叙事需要捕捉城市的生活肌理。收录早市摊主的叫卖声、江畔冬泳队的训练日常、老道外胡同的烟火气息,制作成360度全景微纪录片。结合用户地理位置推送定制内容,当IP地址显示为南方用户时,优先展示冰雪游玩攻略;本地用户访问则强化社区服务信息的精准推送。

交互体验与场景再造

开发虚拟冰雪创作平台是技术破局点。允许用户在线雕刻数字,运用物理引擎模拟冰晶生长过程,完成的作品可参与年度线上冰雕大赛。接入气象数据系统,实时同步松花江封冻进度,当江面冰层厚度达到15厘米时,自动触发冬季限定版界面特效。

构建多维度感官交互矩阵。在美食板块嵌入ASMR音效,收录红肠切片时的油脂摩擦声、铁锅炖的沸腾咕嘟声。开发气味模拟插件,用户点击秋林格瓦斯图标时,设备可释放麦芽发酵的独特香气。这些细节设计让数字体验突破屏幕限制,形成记忆锚点。

传播裂变与社群运营

打造城市文化IP衍生体系。将冰雪大世界吉祥物、中央大街铜马车夫等形象开发成表情包与虚拟道具,用户在社交媒体分享网站内容时可附带地域特色数字徽章。设置“冰雪达人”成长系统,根据内容贡献度授予虚拟勋章,兑换线下文旅消费折扣。

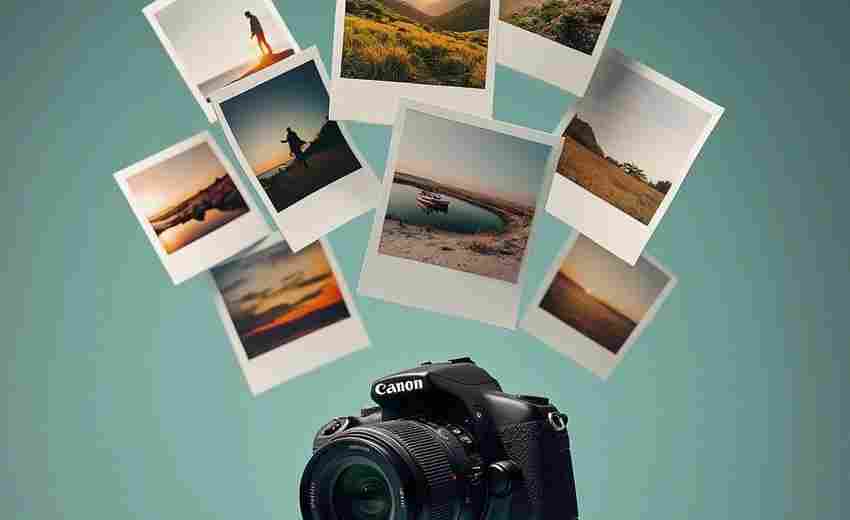

建立UGC(用户生成内容)生态激励链。开辟“我的哈尔滨记忆”投稿专区,对优质图文视频给予流量扶持。当用户上传冰雪摄影作品超过10幅,算法自动生成专属电子画册并开通数字藏品铸造通道。这种参与式内容生产模式,使网站从信息平台进化为文化共创空间。

数据驱动与智能演进

部署文化传播效果监测系统。通过热力图分析用户对俄式建筑内容的停留时长,利用NLP技术抓取评论区情感倾向,动态调整内容呈现策略。当监测到“东北方言”关键词搜索量上升时,智能推送《哈尔滨话十级测试》互动游戏,增强年轻群体的文化认同。

构建文化遗产数字孪生体系。对731遗址群进行毫米级三维扫描,开发VR导览模块中的时空对比功能。用户佩戴设备后可选择1945年或2025年的时空图层,历史影像与现实场景的叠加,使红色教育突破时空局限。

网站作为数字时代的城市会客厅,其建设已超越技术升级的范畴,演变为文化基因的编译工程。从索菲亚教堂穹顶的数字化解构,到松花江冰裂声的听觉复现,每个细节都在重构人们对这座城市的认知维度。当数据流与文化记忆在云端交汇,哈尔滨正以数字化的方式完成城市精神的当代表达。