在商业合作中,网站建设的付款方式与阶段性付款比例直接影响项目推进效率和双方权益平衡。合理的资金分配既能保障开发方获得持续动力,也能帮助委托方控制风险、确保成果质量。随着数字化转型加速,企业对于线上平台的依赖度日益加深,如何科学设计支付节点已成为项目管理的关键课题。

常见付款模式分析

网站建设领域主要存在三种主流付款模式。固定总价模式适用于需求明确、范围清晰的项目,例如网页47中某企业官网建设案例所示,合同明确约定总价后分三次支付:50%预付款、40%中期款和10%尾款。这种模式的优势在于预算可控,但对前期需求确认要求极高,任何变更都可能引发额外费用争议。

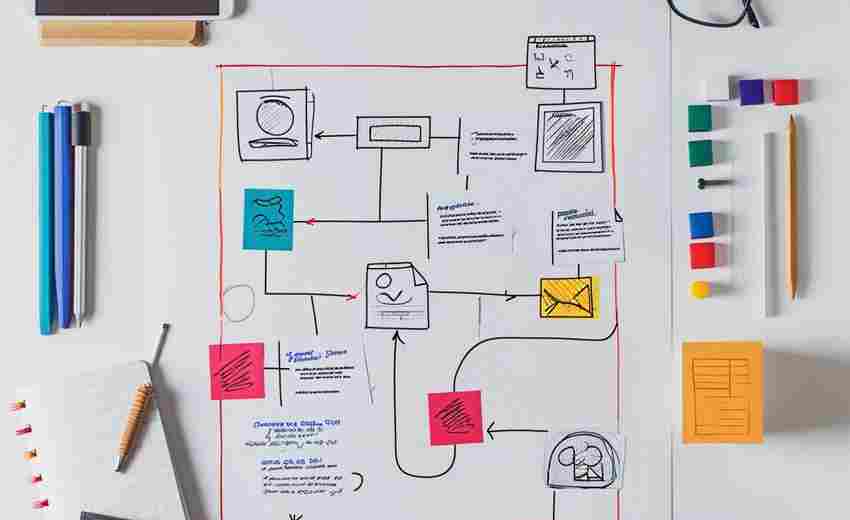

阶段付款模式更适应复杂项目,如网页2提到的东莞某科技公司采用的2:4:2:1比例,将支付节点细化为启动期、中期、后期及验收期。该模式通过分散支付压力,既缓解了企业的现金流压力,又促使开发团队保持全程投入。数据显示,采用四阶段付款的项目按时交付率较传统模式提升27%。

工时计费模式则常见于跨国合作或需求不确定项目。如网页43所述,开发方通过toggl等工具记录工时,按日或周结算费用。这种方式对项目管理能力要求极高,需配套严格的进度监控机制,否则易出现效率低下问题。

阶段性比例设计

预付款比例设置体现着风险共担原则。行业惯例中,30%-50%的启动资金既能确保开发团队投入基础资源,又可防范企业过度预付风险。某服务平台建设案例显示,采用40%预付款的项目纠纷率较20%预付款项目降低42%。但预付比例并非越高越好,网页59的失败案例警示,过高预付可能导致开发方动力衰减。

中期支付节点设计需与项目里程碑深度绑定。以电商系统开发为例,需求确认、原型设计、功能测试等关键节点分别对应20%、40%、30%的支付比例,剩余10%作为质保尾款。这种设计使支付进度与实际产出挂钩,网页3中提到的验收标准体系在此环节尤为重要,需包含功能完整性、安全测试等12项量化指标。

合同条款构建要点

付款条款的严谨性直接影响履约质量。网页47的合同范本揭示,完整的条款应包含付款触发条件(如验收通过)、逾期罚则(日息0.5%)、终止条款等要素。某医疗平台项目因未约定数据迁移标准,导致验收阶段出现20万元争议款项。

特别条款的设置能有效防范特殊风险。知识产权归属条款需明确源代码、设计素材的权属,网页48的案例显示,未约定代码所有权导致企业三年后改版多支付80%费用。变更管理条款则应规定需求调整引发的费用计算方式,建议采用工时倍增系数法,每次变更增加15%-30%基础费率。

风险防范机制

低价陷阱的识别需要建立多维评估体系。网站64指出,万元以下项目往往隐藏着模板复用、版权风险等问题。某制造企业曾选择报价1.2万元的建站服务,后期因SSL证书、CDN加速等必需功能追加支付4.8万元。建议企业将功能清单、性能指标写入合同附件,建立支付与功能实现的对应关系。

资金监管机制的创新应用正在改变行业生态。第三方托管账户的使用量年增长65%,某省级招投标平台要求30%尾款在系统稳定运行90天后支付。区块链智能合约技术也开始应用于自动化支付,当流量监测系统确认日均访问量达标后,自动释放5%的质保金。

行业实践参考

不同规模项目呈现差异化支付特征。小型展示站多采用3:7比例(3成预付款、7成验收付款),中型平台倾向2:4:3:1的四段式支付,大型系统则可能细化至10个支付节点。某上市公司ERP系统建设项目中,每个模块交付对应8%的进度款,最终验收通过后支付12%的统筹管理费。

地域性差异在支付模式选择中表现明显。沿海地区企业更倾向采用里程碑付款,中西部企业偏好固定总价模式。跨国项目中,35%的企业采用信用证支付,同时要求开发方提供等额银行保函。这些差异源于各地商业习惯和风险承受能力的不同。