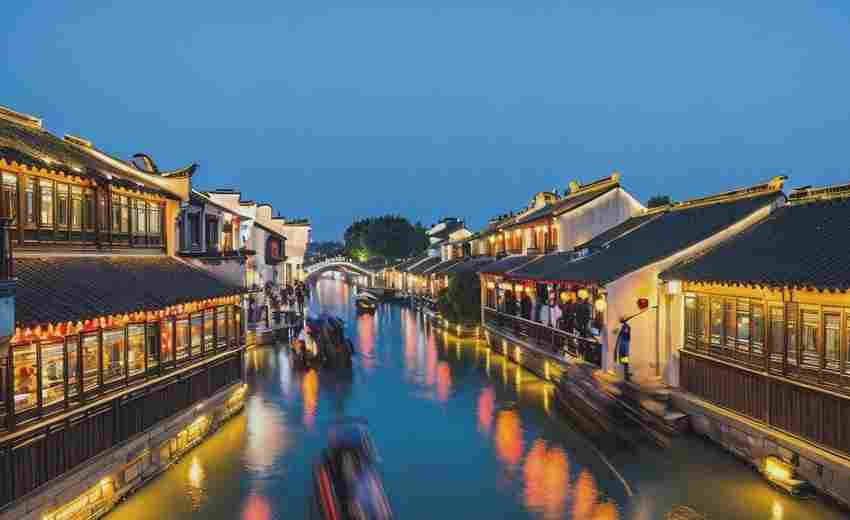

作为长江经济带的重要节点城市,宜昌坐拥三峡门户与葛洲坝枢纽的独特区位,更以"水电之都"的人文底蕴串联起巴楚文化的千年脉络。在数字化浪潮冲击传统旅游业的当下,如何将"高峡出平湖"的视觉震撼转化为网页端的沉浸体验,把屈原故里的文化符号重构为互动传播的流量密码,正成为宜昌旅游门户建设亟待突破的核心命题。

自然景观的视觉重构

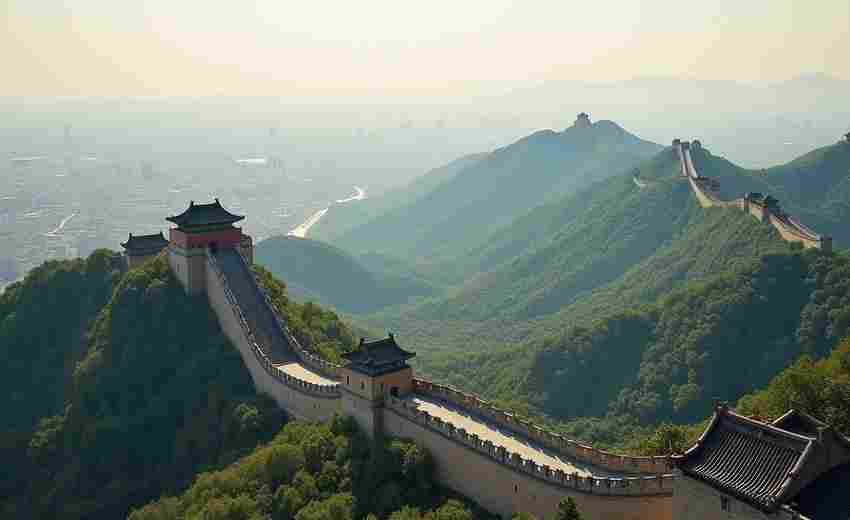

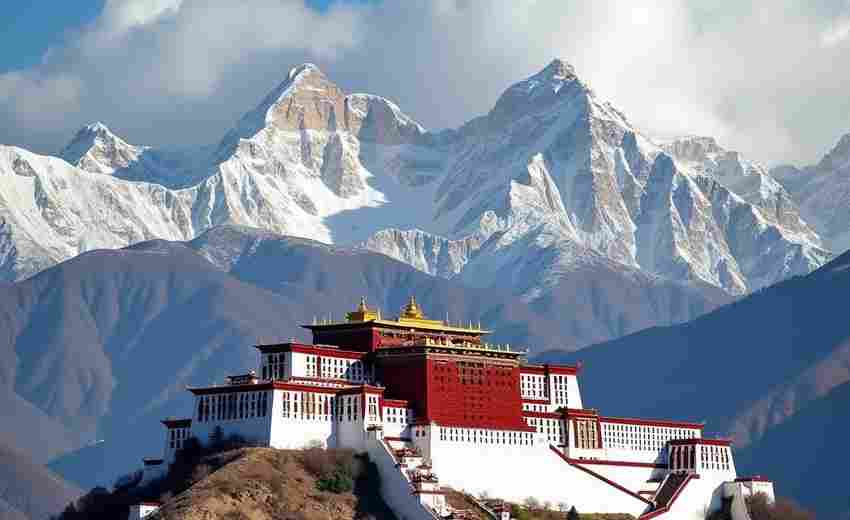

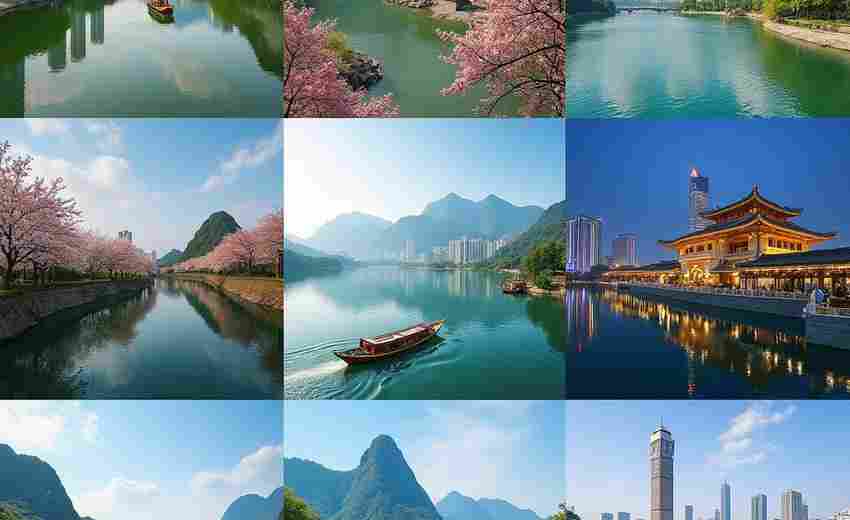

长江三峡的鬼斧神工在宜昌段展现得淋漓尽致。从西陵峡的险峻奇峰到三游洞的摩崖石刻,每处自然景观都承载着地质变迁的时空密码。网站建设需突破传统图集的平面展示,运用720°全景漫游技术还原巫山云雨的流动轨迹,通过延时摄影呈现"朝辞白帝彩云间"的昼夜变幻。加拿大滑铁卢大学数字旅游实验室2022年的研究成果显示,动态视觉呈现能使游客驻留时长提升47%。

地质科普的数字化转译同样关键。针对三峡岩层中叠压的8亿年地质剖面,可开发分层解构的互动模型,配合院士专家的语音解说,让游客在指尖滑动间读懂地球演化史。这种将自然奇观转化为知识图谱的尝试,既能满足研学旅游的市场需求,也契合联合国教科文组织倡导的"地质遗产可视化"理念。

水电文明的创新表达

全球最大水电站集群赋予宜昌独特的工业旅游基因。网站建设需突破工程数据的冰冷呈现,通过虚拟现实技术还原大坝浇筑的历史场景,让用户身临其境地感受建设者"截断巫山云雨"的豪情。德国工业旅游协会的案例分析表明,历史场景的沉浸式再现能使游客情感共鸣度提升62%。

在展示现代水电成就时,可构建动态能源图谱,实时显示三峡电站的发电量、通航数据及其对碳减排的贡献。引入游戏化设计,让用户模拟调度员的角色,在保证航运安全的前提下进行电力调配,这种参与式体验能有效提升青少年群体的访问黏性。正如清华大学新媒体研究中心所指出的,工业旅游的数字化转型需要"去工具化"的情感连接。

文化符号的当代转译

屈原祠的飞檐斗拱不应仅是建筑图片的堆砌,而需构建文化解码的交互路径。通过增强现实技术扫描建筑构件,可触发《楚辞》名句的动态书法演示,配合编钟乐舞的全息投影,让传统文化符号焕发新生机。台北故宫的数字文创实践证明,文物活化转化能使文化传播效率提升3倍以上。

对非遗项目的呈现要突破舞台化展演模式。网站可搭建土家族织锦的虚拟织机,用户通过触控屏模拟挑花技艺,系统即时生成纹样美学解析。这种"做中学"的体验模式,既保护了传统工艺的技艺密码,又创造了文化消费的新场景。正如中国艺术研究院非遗专家强调的:"数字化不是替代,而是传承方式的进化。

生态旅游的智慧链接

长江大保护战略下的生态修复成果,需通过数据可视化形成叙事主线。在网站嵌入沿江生态监测站的实时数据,用动态热力图展示江豚种群的活动轨迹,结合护渔队员的VR日志,构建完整的生态故事链。世界自然基金会的研究表明,生态数据的场景化叙事能提升公众环保意识达55%。

针对后河保护区等生态秘境,可开发物种识别的智能导览系统。游客上传拍摄的植物照片,AI自动匹配物种档案库,生成专属的生态游记。这种UGC内容的生产机制,既能丰富网站数据库,又形成了游客参与的良性循环。英国皇家鸟类保护协会的实践证实,参与式观察能使生物多样性关注度提升40%。