当代消费者在购物决策时,往往陷入社交平台与电商平台的信息矛盾中。社交网站的用户生成内容充满情绪化表达与真实体验,而电商平台呈现的商品信息则经过系统性修饰与标准化处理。两种信息源的巨大差异,正深刻影响着数字时代的消费行为模式。

真实性与修饰性对比

社交平台用户分享的购物体验常包含意外发现与使用细节。某美妆博主拍摄的粉底液测评视频中,镜头清晰地记录了产品在运动后脱妆的斑驳痕迹,这种未经剪辑的实拍画面往往比电商详情页的棚拍图更具说服力。斯坦福大学消费行为实验室2022年的追踪研究显示,78%的消费者认为社交平台上的比电商好评更值得信赖。

这种真实性也伴随着不可控风险。某母婴社区曾出现用户误将普通湿疹描述为奶粉过敏的案例,导致相关品牌遭遇非理性抵制。哈佛商学院的研究报告指出,用户生成内容中存在15%的严重事实偏差,这些偏差信息在传播过程中会产生指数级放大效应。

呈现形式的本质差异

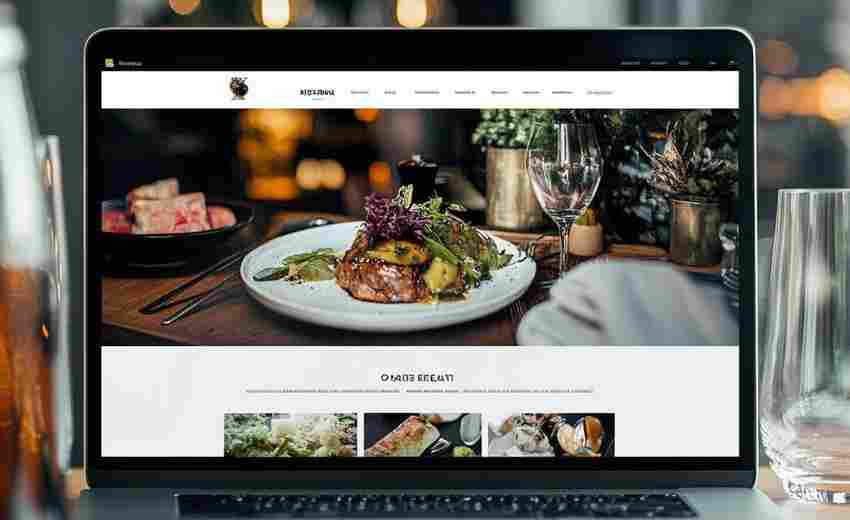

社交平台内容具有强烈的场景代入感。当美食博主在夜市摊位前直播试吃时,摇晃的镜头、嘈杂的环境声与即兴解说共同构建出多维度的感官体验。复旦大学新媒体研究中心发现,这类动态内容能使观看者产生"在场感",促使即时消费决策效率提升40%以上。

电商平台则通过结构化信息传递商品价值。某智能手表详情页采用九宫格排版,分别展示防水等级、运动模式、健康监测等核心卖点。这种信息组织方式虽便于横向比较,但容易造成认知疲劳。消费者研究期刊的数据显示,超过60%的网购者会在浏览详情页3分钟后失去耐心。

情感驱动与功能导向

用户生成内容往往承载着情感共鸣。小红书某篇获得10万点赞的露营装备分享帖中,作者用"在星空下煮咖啡的治愈时刻"作为开篇,将产品特性融入生活场景。这种叙事方式激活了受众的情感记忆,使商品转化为某种生活方式的符号象征。纽约大学传播学教授艾琳·怀特指出,这种情感嫁接能使产品溢价接受度提升25%。

电商平台则聚焦于参数化表达。某旗舰店在介绍蓝牙耳机时,用图表对比呈现降噪深度、频响范围等专业数据。虽然这种呈现方式符合工程师思维,却可能疏远普通消费者。消费心理学实验表明,过度技术化描述会使非专业用户的购买意愿下降18%。

信息更新的时间维度

社交平台内容具有即时性特征。某数码博主在手机发布会现场发布的实机体验视频,三小时内获得50万次播放。这种与产品上市同步的信息传播,构成了对电商平台官方信息的补充甚至挑战。宾夕法尼亚大学的研究团队发现,社交平台的即时反馈能使企业产品改进周期缩短30%。

电商平台的信息更新存在明显滞后。某新款扫地机器人上市两周后,其官方页面仍未更新与竞品的对比数据。麻省理工学院的跟踪调查显示,电商商品信息的平均更新周期比社交平台慢5-8个工作日,这种时滞可能造成23%的潜在客户流失。

监管机制的博弈空间

社交平台的内容审核存在弹性空间。某美妆分享社区默许用户使用"某品牌"代替具体名称讨论三无产品,这种灰色地带的讨论往往包含珍贵的一手信息。但也导致平台每月需要处理超过10万条涉嫌虚假宣传的内容投诉,形成独特的监管悖论。

电商平台则建立严格的审核体系。某跨境电商要求商家提供12类资质证明,从源头控制信息质量。这种机制虽保障了基础可信度,但也可能过滤掉有价值的用户洞察。中国消费者协会的调查报告指出,过度审核会使商品信息失真度增加7个百分点。