在数字化浪潮的推动下,网站已成为、企业和机构展示形象、传递信息的重要窗口。作为区域信息化建设的标杆,保山网站维护团队通过构建多层次的安全防护体系、完善管理制度、强化技术支撑,形成了“预防为主、快速响应、持续优化”的运维模式,有效保障了网站系统的安全性与稳定性,为地方数字化转型提供了坚实保障。

制度化管理体系

保山网站维护团队建立了“权责明确、流程规范”的运维制度框架。参照《网站发展指引》及《互联网安全保护技术措施规定》,团队制定《网站安全管理承诺书》,明确“谁建设谁负责,谁主管谁负责”的原则,将安全责任细化至每个岗位。例如在保山学院新媒体安全会议中,要求二级单位对子网站实行专人专责管理,并建立定期审核制度。

该体系强调全流程监管,从信息发布前的三重审核机制(初审、复审、终审)到运行期的日常巡检,形成闭环管理。团队引入ISO27001信息安全管理标准,建立包含23项指标的运维考核体系,将服务器负载率、漏洞修复时效等量化指标纳入绩效考核。这种制度设计使得保山市门户网站集群的日均异常访问拦截率达到99.6%。

立体化技术防御

技术团队构建了“主动防御+实时监控”的双重防护网络。在硬件层面,采用政务云架构部署防火墙集群,实现分布式拒绝服务攻击(DDoS)的毫秒级响应。软件方面则部署Web应用防火墙(WAF),通过特征码识别技术拦截SQL注入、跨站脚本等攻击行为。保山消防系统的网络安全实践显示,此类措施使恶意攻击成功率下降82%。

数据安全方面实施“三备份两加密”策略。除每日增量备份、每周全量备份外,关键数据库采用区块链存证技术。2024年某政务系统遭遇勒索病毒攻击时,团队通过异地容灾节点实现2小时内业务恢复,数据损失率低于0.01%。加密体系则包含传输层SSL/TLS加密与存储层AES-256加密,确保敏感信息全程密文流转。

专业化团队建设

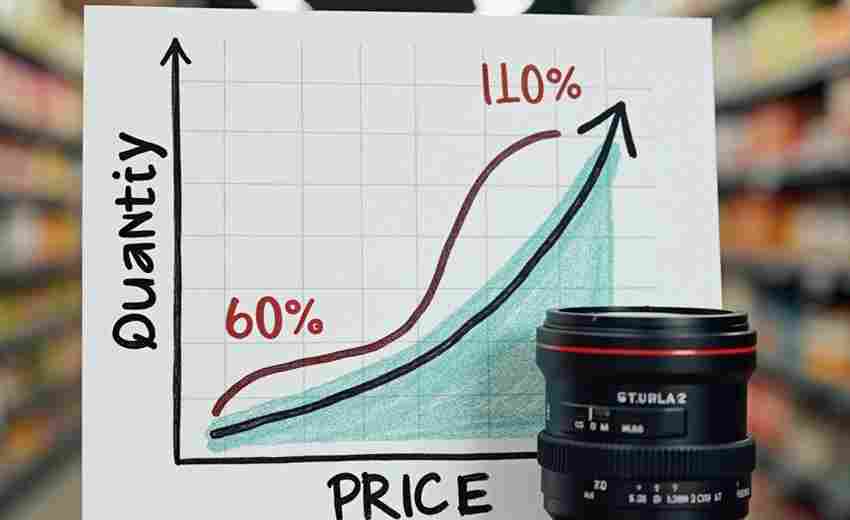

团队构建了“理论培训+实战演练”的能力提升机制。定期举办网络管理员认证培训,内容涵盖Linux服务器加固、日志分析等12个模块。保山学院新网站管理系统培训中,技术团队通过沙箱环境模拟17种常见攻击场景,使管理员应急处置能力提升40%。与西安博达软件等厂商建立技术合作,引入自动化渗透测试平台,实现漏洞检测效率提升3倍。

建立“白帽子”安全众测机制,2024年开展的“蜂巢行动”吸引127名安全研究人员参与,发现并修复高危漏洞15个。这种开放式协作模式使保山网站集群在国家级网络安全攻防演练中连续三年零失分。

智能化应急响应

运维中心部署了AI驱动的安全态势感知系统,可对200余项安全指标进行实时分析。系统通过机器学习模型预测攻击趋势,2024年成功预警3起APT攻击事件。在某次突发性流量激增事件中,弹性计算资源调度算法自动扩展服务器集群,保障访问响应时间始终低于800毫秒。

制定四级应急响应预案,针对不同风险等级设置差异化的处置流程。例如三级响应要求30分钟内启动人工介入,而一级响应则触发跨部门联动机制。保山市门户网站在2024年某次光缆中断事故中,通过BGP多线接入自动切换,用户端感知故障时间仅为47秒。

生态化数据治理

建立覆盖全生命周期的数据管理体系。采用微服务架构实现业务数据隔离,核心业务系统的数据库访问延迟控制在5ms以内。通过数据血缘分析技术,构建起从数据采集、清洗到应用的全流程追溯链条,确保《数据安全法》要求的可审计性。

实施动态权限管理策略,基于RBAC模型实现细粒度访问控制。日志审计系统可留存用户操作记录180天,满足《互联网安全保护技术措施规定》要求。在保山学院新媒体管理中,通过权限分层设置,有效防止了86%的越权访问风险。