数字时代背景下,网站作为企业形象展示与商业运营的核心载体,其建设过程涉及代码、界面、内容等多维度智力成果。但实践中,因著作权归属约定不明引发的法律纠纷屡见不鲜。据杭州某科技公司统计,2020-2024年间涉及网站开发的诉讼案件中,67%源于合同权属条款缺失。如何在法律框架下科学划分网站建设合同中的著作权归属,已成为企业规避风险、维护权益的关键命题。

委托开发合同的核心条款

在网站开发领域,委托方与受托方通过合同约定著作权归属是最基础的法律路径。根据《计算机软件保护条例》第十一条,若双方通过书面合同明确约定源代码、界面设计等内容的著作权归属,该约定具有优先效力。例如某电商平台委托技术公司开发后台系统时,在合同中约定“所有开发成果的知识产权归委托方独有”,法院最终判定受托方擅自复用代码构成侵权。

但合同条款的严谨性直接影响法律效力。2023年北京某文创企业诉科技公司案件中,合同仅模糊表述“网站交付后权利归委托方”,未明确包含数据库架构、交互逻辑等衍生权利,导致法院认定40%的功能模块仍归属开发者。这表明,合同需对著作权覆盖范围(如前端页面、后台算法、用户数据库)及衍生权利(如二次开发权、改编权)进行逐项列举。

法定归属原则的补充作用

当合同未约定或约定不明时,《著作权法》《计算机软件保护条例》等法律规定成为权属判断基准。根据最高法司法解释,委托创作作品的默认权属规则呈现“创作优先”特征——网站源代码、原创视觉设计等核心要素的著作权依法归属开发者,除非合同存在相反约定。2022年深圳某智能硬件企业案件显示,因合同未约定小程序界面著作权,法院依据《著作权法》第十三条判定设计公司享有相关权利。

特殊情形下的法定规则更具强制性。对于员工参与开发的网站项目,《计算机软件保护条例》第十三条规定,若开发者主要利用企业资金设备完成开发,著作权归属法人。但2024年杭州某跨境企业争议中,外包程序员利用自备设备完成核心模块开发,法院结合《专利法》第六条认定该部分属于个人作品。这提示企业需在合同中细化“开发环境”“资源投入”等要素的认定标准。

特殊开发场景的权属认定

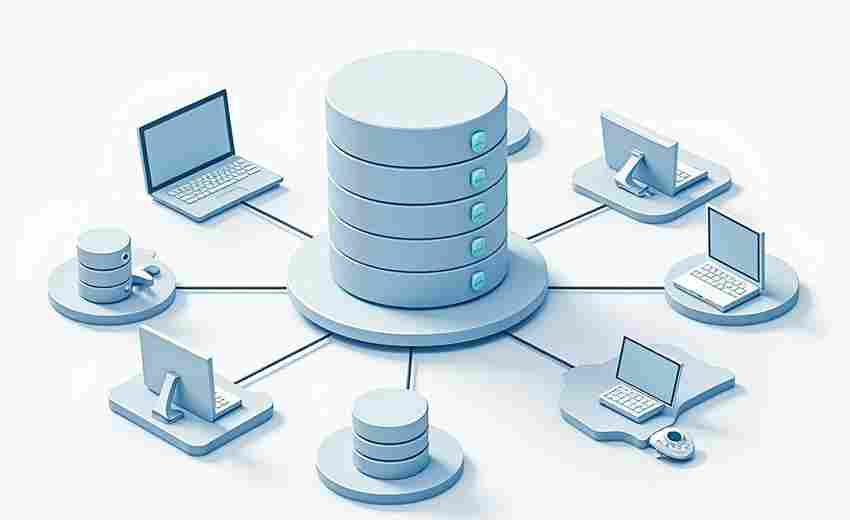

开源代码的引入使权属划分更趋复杂。GPL、Apache等开源协议具有“传染性”特征,根据北京知识产权法院2023年判决,若网站建设中整合GPL协议的开源组件,整个项目的源代码需遵循开源规则。某科技公司在开发数据平台时,因未在合同中约定开源组件使用范围,导致后续商业运营受限,损失超千万元。这要求合同必须载明开源组件清单、使用范围及衍生开发限制。

对于聚合第三方素材的网站建设,《络传播权保护条例》第七条强调,委托方需确保提供的文字、图片等内容不侵犯他人权利。2024年上海某教育机构案件中,因委托方提供盗版字体导致网站侵权,法院依据合同过错条款判定双方承担按份责任。此类风险可通过在合同中增设“知识产权瑕疵担保条款”进行规避。

权属纠纷的预防与应对

登记备案制度是确权的重要保障。《作品自愿登记试行办法》规定,网站整体可作为汇编作品登记,界面设计可单独申请美术作品登记。苏州某工业互联网平台在开发完成后,立即对交互界面、数据模型进行著作权登记,在后续维权中成功获得法定赔偿额度上浮30%的判决优势。

争议解决机制的预设直接影响处置效率。建议在合同中约定分阶段验收制度,例如将权属转移节点设定为“终验合格且付清尾款后”。北京某集团在开发供应链系统时,设立“代码托管第三方平台,验收后自动移交所有权”条款,有效预防了开发中途的权属争议。对于可能出现的侵权风险,可参照《网络交易平台合同格式条款规范指引》,在合同中载明侵权通知响应机制及证据保全规则。