随着广州铁路网络加速迈向“轨道上的大湾区”时代,线路规划的动态调整与信息更新已成为城市交通发展的核心议题。各类信息平台依托多元技术手段与数据资源,构建起覆盖规划编制、建设进度、运营调整的全流程动态更新体系,为公众与行业参与者提供精准的时空信息服务。

多维数据采集与整合

广州铁路规划的实时更新建立在多源数据融合基础上。专业采集团队通过卫星影像分析、无人机测绘等技术,对铁路施工现场进行高频次监测,例如白云站建设过程中,施工方每月更新站场结构三维模型,确保规划调整信息即时同步至市政平台。部门的交通规划文件、工程审批数据通过政务系统接口实现自动化接入,如2023年公布的《广州铁路枢纽新建白云站工程竣工信息》,即在批复后24小时内完成平台数据更新。

社会力量的参与进一步丰富了数据维度。高德地图等平台推出的众包采集模式,允许市民通过移动端上报铁路站点周边路况变化,例如广南联络线施工期间,市民上传的交通管制信息经算法验证后,成为规划线路接驳方案优化的重要参考。这种“专业采集+社会感知”的双轨机制,使数据更新时效性从月级提升至小时级。

动态规划与智能分析

人工智能技术的深度应用重构了规划更新逻辑。基于机器学习的客流预测系统,可实时分析广州南站每日60万人次客流数据,动态调整轨道接驳方案。当监测到广湛高铁开通后南站客流同比增长18%时,系统自动生成地铁22号线增开班次建议,并触发轨道接驳设施扩容规划修订流程。

数字孪生技术则为规划验证提供虚拟试验场。在广州站改造项目中,BIM模型同步接入实时施工数据,可模拟不同改造方案对既有线路的影响。当规划部门提出“三站一体”枢纽方案时,系统在72小时内完成132种客流组织方案的仿真测试,大幅缩短规划决策周期。这种虚实交互的规划模式,使动态调整具备更强的前瞻性与科学性。

用户参与与反馈机制

公众参与深度融入规划更新闭环。2022年《广州市轨道交通线网规划》公示期间,平台累计收到10万份公众意见,其中关于南沙十五号线走向的3.2万条建议,促使规划部门重新评估线路服务半径与人口密度匹配度。这种开放式意见征集机制,通过自然语言处理技术实现意见分类聚类,确保民意有效转化为规划参数。

实时反馈系统则建立起“规划-实施-修正”的动态链路。当广佛环城际铁路施工导致部分道路通行能力下降时,平台通过车载GPS数据捕捉到区域平均车速下降23%,立即启动应急响应机制,协调公交接驳线路优化方案,并将数据反馈至下一期轨道线网规划。这种即时响应的能力,使规划更新真正实现“动态生长”。

政策协同与技术保障

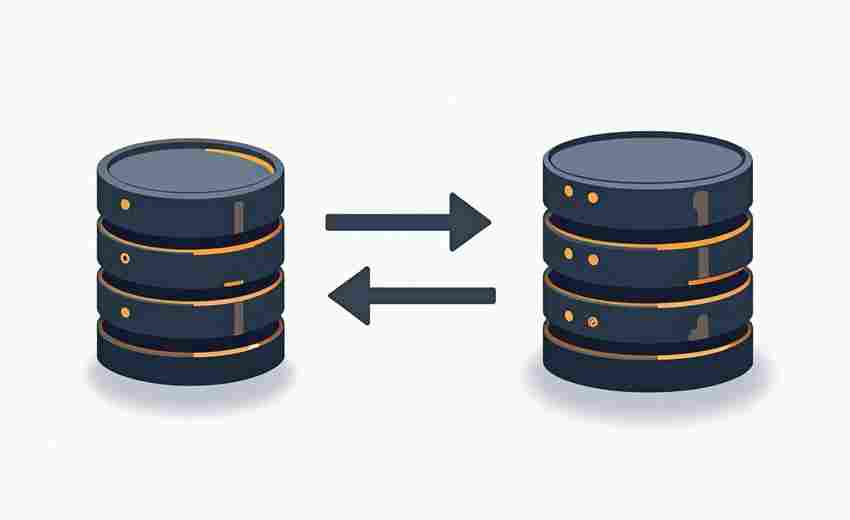

政策框架为数据流动提供制度支撑。《广东省推进运输结构调整实施方案》明确要求建立跨部门数据共享机制,推动铁路枢纽规划与港口、公路规划的空间耦合。在广州东部枢纽规划中,新塘站与广汕高铁的接驳方案,正是基于交通、国土、住建三部门数据的深度融合。这种政策驱动的数据协同,打破了传统的信息孤岛现象。

技术标准的持续升级夯实了数据底座。广州地铁集团建立的云计算数据中心,实现轨道规划数据与运营数据的毫秒级同步。在知识城站规划调整时,系统通过实时调取周边土地开发数据与人口迁移数据,自动生成三种站体扩建方案供决策参考。区块链技术的引入,则确保了规划数据的不可篡改性,为多方协同提供可信环境。