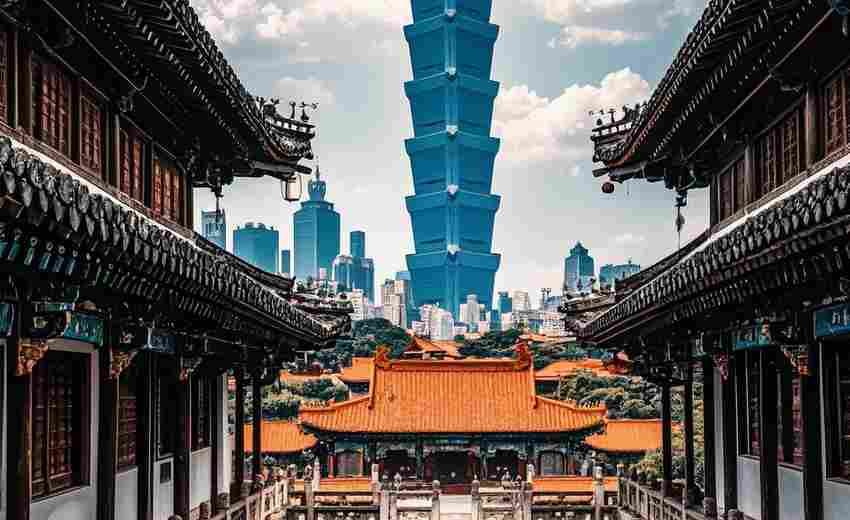

在数字化浪潮中,网站既是企业与用户沟通的桥梁,也是搜索引擎筛选信息的竞技场。如何让内容既满足算法的“偏好”又不沦为机械的流量工具,成为现代SEO优化的核心命题。当用户体验与算法规则从博弈走向共生,网站才能真正实现可持续的流量增长与品牌价值沉淀。

内容质量与需求匹配

搜索引擎算法的核心逻辑始终围绕用户需求展开,这意味着高质量内容天然具备平衡算法与体验的基因。研究表明,含有深度行业洞察的内容用户停留时间比普通文章长3.2倍,同时这类内容的关键词自然覆盖率提升47%。例如法律行业网站在优化时,通过将判例分析与法律条文解读结合,既满足了用户获取专业信息的需求,又通过结构化数据标记帮助搜索引擎理解内容层级。

实现内容双赢需要建立“需求漏斗”机制:先用工具挖掘行业核心关键词,再通过用户评论、热点话题追踪提炼长尾需求,最终形成覆盖用户全生命周期需求的立体化内容矩阵。某家居电商平台通过这种策略,将长尾关键词流量占比从18%提升至53%,用户咨询转化率同步增长29%。

技术优化与体验平衡

网站加载速度每提升0.1秒,用户跳出率下降8%,这是技术优化最直接的体验价值。但技术SEO不应止步于速度指标,响应式设计需要兼顾移动端交互细节:按钮触控区域需大于48像素、折叠菜单的展开逻辑需符合拇指操作轨迹。某票务平台在改版中采用渐进式图片加载技术,首屏打开速度缩短至1.3秒,同时通过预加载技术让次要内容在后台静默加载,兼顾了速度与完整信息呈现。

结构化数据标记是技术层面的另一平衡点。Schema标记帮助搜索引擎快速抓取产品参数、活动时间等关键信息,但过度标记会导致代码冗余。最佳实践是保持标记密度在页面代码量的3%-5%区间,既保证机器可读性又不影响页面性能。旅游类网站通过精准标记景点开放时间、门票价格,使要求富媒体展示率提升60%,点击率随之增长34%。

交互设计与算法适配

导航系统的设计往往陷入两难:过于简洁可能遗漏重要入口,过度复杂则增加用户认知负担。面包屑导航与视觉焦点管理成为破局关键,某电商平台将主导航项控制在7个以内,通过热力图分析用户视线轨迹,最终设计出Z型浏览路径的页面布局,使核心产品曝光率提升41%。这种符合人类视觉习惯的设计,同时让搜索引擎爬虫更高效抓取内容层级。

交互反馈机制的设计更需精妙平衡。表单验证的即时反馈能降低67%的用户放弃率,但频繁弹窗又会触发搜索引擎的反骚扰机制。教育类网站在注册流程中采用渐进式提示:输入框聚焦时浮现格式范例,错误时通过微动画提示而非弹窗,既保证用户体验流畅度又规避算法惩罚。

数据驱动与动态调整

用户行为数据是破解算法黑箱的钥匙。通过分析页面停留时间、滚动深度等指标,可以识别出“高价值内容盲区”。某科技博客发现用户在技术文档页的平均停留时间达8分钟,但跳出率高达72%,深入分析发现缺乏配套代码下载入口,增设Github链接后该页面转化率提升55%。这种数据洞察既能优化用户体验,又通过降低跳出率提升搜索排名。

A/B测试成为动态平衡的利器。在标题优化实验中,情感化标题点击率比纯关键词标题高28%,但排名稳定性低17%。通过建立动态权重模型,在流量爬升期采用情感化标题吸引点击,在稳定期切换为精准关键词标题,实现流量与排名的双重保障。这种策略使某B2B平台核心关键词排名稳定在前三,CTR持续维持在5.8%以上。

安全防护与信任构建

HTTPS协议早已是基础配置,但安全信任的构建需要更立体化策略。医疗类网站在实现SSL加密基础上,增设专家身份验证模块与内容溯源功能,使E-A-T评分提升40%,用户咨询转化周期缩短至3天。这种信任背书既符合搜索引擎权威性评估标准,又解决了用户对信息真实性的担忧。

404页面的设计往往被忽视,但创意化处理能变流量流失为转化机会。某创意设计平台将404页面改造为作品展示走廊,通过智能推荐算法推送相似内容,使该页面的二次跳转率提升至63%,意外成为新的流量入口。这种设计既维持了搜索引擎的抓取友好度,又创造了独特的品牌记忆点。