在数字营销领域,搜索引擎优化(SEO)是提升网站可见性的重要手段,但部分从业者为追求短期利益采用违背搜索引擎规则的黑帽手法。这类行为不仅破坏网络生态,更可能导致网站被降权甚至封禁。如何识别并防范这些违规操作,已成为企业维护品牌信誉与长期发展的必修课。

关键词异常分布

黑帽SEO最显著的特征是关键词的滥用。例如在网页标题、描述或正文中高频堆砌与内容无关的词汇,刻意提升关键词密度。某网站首页底部重复出现"SEO优化服务"等短语达37次,导致语句逻辑断裂,用户阅读体验极差。更隐蔽的作弊方式是将文字颜色设置为与背景一致,或使用1px字体隐藏关键词。技术监测显示,这类页面HTML代码中常含有超出正常比例的关键词标签,通过浏览器开发者工具可轻易识别隐藏内容。

应对此类问题需建立关键词自然植入机制。优质内容应遵循"EEAT原则"(专业性、权威性、可信度、用户体验),通过语义分析工具确保关键词与上下文语境匹配。建议将关键词密度控制在1.5%-2.5%区间,并优先融入长尾关键词以覆盖用户真实搜索需求。

链接生态紊乱

异常链接结构是识别黑帽SEO的重要指标。部分网站通过购买低质量外链、建立私人博客网络(PBN)或链轮系统操控排名。数据分析发现,某类网站在三个月内新增外链数量达12万条,其中87%来自权重低于20的垃圾站点。另一种典型特征是网站底部出现大量无意义回链,同一页面包含超过3个指向首页的锚文本链接,这种设计明显违反搜索引擎的链接建设规范。

构建健康链接生态需遵循相关性原则。建议采用白帽SEO的链接获取策略,例如创作行业报告引发自然转载,或与权威媒体建立内容合作关系。定期使用Ahrefs等工具监测外链质量,及时通过Google Disavow Tool清理有毒链接。

内容质量缺陷

黑帽SEO常伴随内容生产的工业化特征。部分网站使用文章旋转工具批量生成伪原创内容,某采集站点的文本重复率检测显示,其80%内容与已有网页相似度超过65%。更恶劣的案例是通过桥页或门页制作大量低质落地页,用户点击后却被重定向至无关的商业页面,这种障眼法严重损害用户体验。

提升内容质量需要建立严格的生产标准。建议组建专业内容团队,针对用户搜索意图创作深度解析类文章。某科技网站通过发布行业白皮书,使自然流量在六个月内增长210%,且页面停留时间延长至4分32秒。同时应建立内容更新机制,对过时信息进行定期修订与补充。

技术手段越界

技术层面黑帽SEO表现为对搜索引擎爬虫的刻意欺骗。部分网站采用Cloaking技术,向爬虫和用户展示不同版本页面,某案例中移动端页面包含的正文内容比PC端多出40%。服务器日志分析显示,这类网站常存在异常频繁的301重定向记录,单日跳转次数可达数万次。

技术合规优化应聚焦网站基础建设。采用响应式设计确保多终端体验一致性,将TTFB(首字节时间)控制在500ms以内。某电商平台通过压缩图片体积和启用浏览器缓存,使页面加载速度提升62%,核心关键词排名进入前三位。定期进行安全扫描,防范恶意代码注入等风险。

长期策略选择

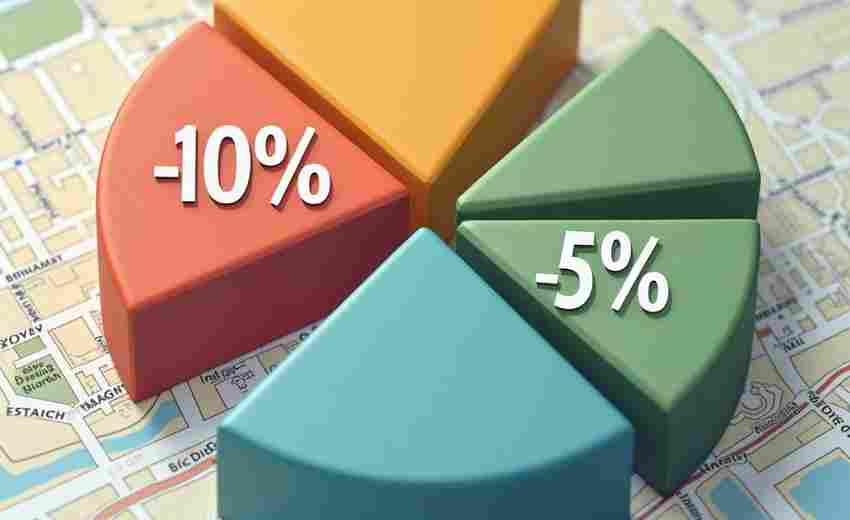

白帽SEO与黑帽SEO的本质区别在于价值取向。前者注重品牌资产的持续积累,某教育机构坚持三年内容营销,使网站自然流量年复合增长率达58%。后者虽可能短期提升排名,但SEMrush数据显示,采用黑帽手法的网站平均存活周期不超过14个月。建议企业建立SEO健康度评估体系,将用户停留时长、页面跳出率等体验指标纳入考核维度。