近年来,移动设备以惊人的速度重塑着互联网生态。全球移动互联网用户占比突破60%,中国一线城市移动端活跃用户增速超过10%,这些数据揭示了一个不可逆的趋势:用户正通过掌中方寸之地获取信息、完成消费。这种颠覆性变革迫使搜索引擎不断调整算法逻辑,将移动友好性从加分项升级为核心排名指标,其背后蕴含着技术演进、用户行为和市场规律的多重作用。

算法逻辑的根本转变

2018年谷歌将移动端加载速度纳入排名因素,2020年正式实施移动优先索引政策,标志着搜索引擎算法完成从桌面优先到移动优先的质变。这种转变不仅体现在抓取策略上,更深入到内容评估体系——移动版本网页的代码结构、内容呈现方式直接影响索引质量。当搜索引擎发现某网站移动端存在隐藏关键内容、布局混乱等问题时,即使桌面版内容优质,其排名仍会受到压制。

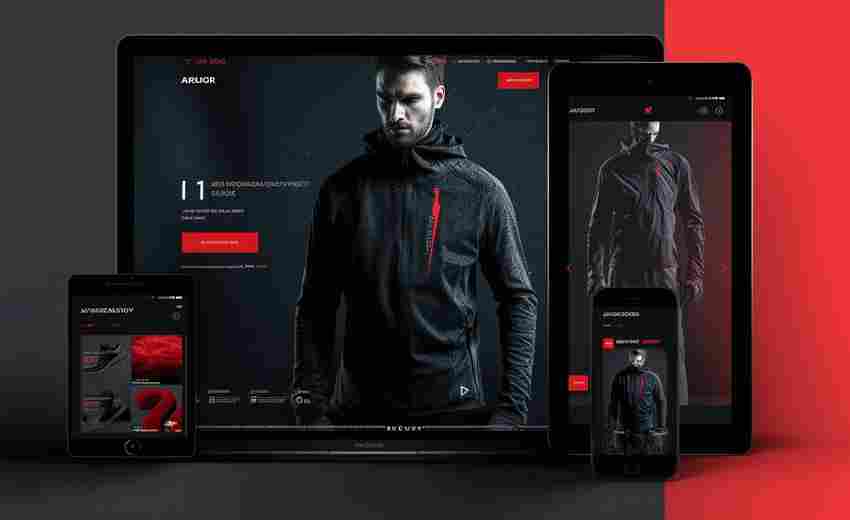

技术实现层面,响应式设计成为移动友好的基础标准。动态网格布局、触控优化交互、自适应媒体资源等技术手段,既要保证跨设备兼容性,又要满足Lighthouse工具对移动可用性的97项检测指标。某电商平台改造响应式设计后,移动端跳出率下降28%,页面停留时长提升41%,这些用户行为数据通过搜索引擎的体验信号系统直接作用于排名。

用户行为的倒逼机制

移动端用户呈现出与桌面端截然不同的行为特征。研究显示,79%的移动用户会在页面加载超过3秒时直接关闭网页,72%的消费者会在移动端进行本地化即时搜索。这种碎片化、场景化的使用特征,要求网站必须具备即时响应能力。哈尔滨冰雪大世界景区的移动端改造案例颇具代表性:通过地理围栏技术推送实时票务信息,优化移动支付流程,使其冬季搜索曝光量提升137%。

用户注意力的分散化趋势同样影响算法设计。移动端用户平均单次浏览时长仅为1分32秒,这就要求内容呈现必须符合"F型浏览动线"。某知识分享平台将核心知识点前置,采用折叠式段落设计,使移动端内容点击率提升66%。这些数据印证了搜索引擎将交互流畅度、信息获取效率作为重要排名参数的内在逻辑。

技术性能的硬性门槛

页面加载速度已成为移动友好的刚性指标。谷歌数据显示,2018-2023年移动端平均加载速度提升19%,但仍有23%的电商网站因未达到Core Web Vitals标准损失自然流量。技术优化需多管齐下:采用WebP格式图片可使资源体积缩减34%,启用Brotli压缩算法能减少21%的传输损耗,服务端渲染(SSR)技术可将首屏加载时间压缩至1.2秒内。

安全协议升级同样影响技术评分。HTTPS加密已从推荐项变为强制项,采用HTTP/3协议可降低17%的网络延迟。某金融平台启用QUIC协议后,移动端交易成功率提升9个百分点,搜索引擎抓取频率提高3倍。这些技术细节的优化,本质上是在构建搜索引擎认可的移动友好基础设施。

商业转化的现实考量

移动端流量质量直接影响商业价值。数据显示,移动优化到位的网站广告点击率提升41%,转化漏斗完成率增加28%。本地生活服务平台的经验更具说服力:将服务半径显示精度提升至500米,预约按钮触控区域扩大至48×48像素,使到店转化率提升19%。这些优化直接提升了搜索引擎关注的E-A-T(专业性、权威性、可信度)指标。

内容适配策略直接影响流量价值。短视频平台将横屏内容自动转换为竖屏播放,信息流广告点击率提升37%;知识付费平台开发语音摘要功能,使移动端内容消费时长增加52%。这些数据验证了移动友好性优化带来的商业价值增益,自然成为搜索引擎衡量网站质量的重要维度。

生态演进的必然要求

人工智能技术的渗透正在重塑移动友好标准。谷歌已开始测试MUM多模态算法,能够理解移动端图片、语音等多维信息。某旅游平台通过AI自动生成360度全景导览,移动端用户停留时长突破8分钟,内容索引量增加3倍。这种技术融合预示着移动友好性评估将向智能化、场景化方向发展。

设备生态的扩展同样带来新挑战。可穿戴设备用户规模年增速达49%,要求网站内容能够自适应智能手表等微型屏幕。某新闻客户端开发智能摘要推送功能,在穿戴设备端的用户活跃度提升27%。这些新兴终端的适配需求,持续推动着移动友好性标准的进化。