在移动互联网主导的时代,消费者获取信息的主战场已从桌面端转向指尖方寸之间。全球超50亿的移动用户每日平均触屏时长超过3小时,这种不可逆的趋势迫使企业重新审视营销型网站的生存法则——仅提供基础功能的移动端页面早已无法满足用户对即时性、流畅度的严苛需求。营销型网站的移动适配不仅是技术层面的响应式调整,更是一场从流量入口到用户体验再到转化路径的全链路变革。

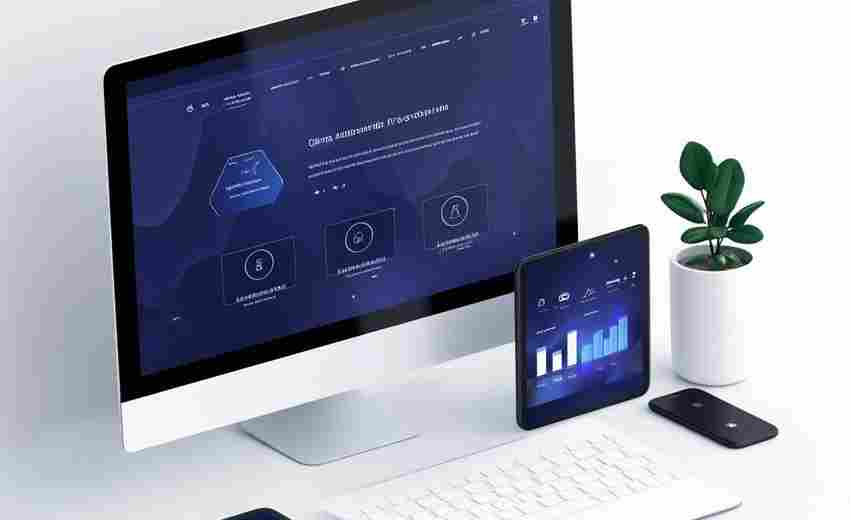

响应式布局构建技术底座

屏幕尺寸的碎片化对移动适配提出严峻挑战,从4.7英寸的iPhone SE到12.9英寸的iPad Pro,跨设备适配的容错率每降低1%,用户流失率就增加17%。采用响应式设计技术,通过CSS媒体查询实现流体网格布局,可使元素间距、字体大小根据视口动态调整。例如京东商城的商品详情页,在折叠屏展开时自动将图片展示区域扩展至68%,同时保持CTA按钮始终悬浮于可视区域。这种自适应机制不仅解决显示适配问题,更通过视觉焦点引导提升15%的页面停留时长。

技术实现层面需要关注三点:首先采用REM单位替代PX保证元素等比缩放,其次通过vw视口单位实现容器宽度自适应,最后运用flex弹性盒子布局优化内容流。美团外卖的菜单页面正是通过这种组合方案,在保证图文混排美观性的将不同机型适配开发周期缩短40%。值得注意的是,响应式设计需配合服务器端渲染(SSR)技术,避免客户端重排导致的性能损耗,这在沃尔玛移动站的实践中使首屏加载速度提升2.3秒。

用户行为导向的交互设计

移动端用户的注意力窗口仅有8秒,是桌面端的1/3。这就要求交互设计必须符合拇指热区规律,将核心操作控制在屏幕下半部60%的黄金区域。拼多多将加入购物车按钮置于距离底部120px位置,配合振动反馈机制,使点击转化率提升22%。这种基于人体工学的设计原则,需要结合眼动追踪数据不断优化,例如淘宝首页将搜索栏下移30px后,用户触发率提高18%。

手势操作的深度整合重构了交互范式。小红书通过左滑删除收藏、右滑返回层级等自然手势,将用户操作路径缩短40%。更值得关注的是3D Touch技术的应用,唯品会在商品缩略图上实现压力感应预览,使单品浏览量增加27%。这些创新需建立在用户认知习惯基础上,过度设计反而会造成交互负担,如当当网曾因旋转木马式banner导致7%用户误触退出。

内容策略与场景化渗透

移动端内容呈现需要遵循“三秒法则”,即在首屏空间完成价值传递。亚马逊移动站将产品卖点浓缩为图标+短文案的组合,配合场景化视频自动播放,使转化漏斗第一层流失率降低13%。关键词布局更需考虑语音搜索特征,携程旅行网在移动端页面增加自然语言问答模块,针对“周末北京周边游”类长尾词优化,收获32%的语音搜索流量增量。

时空场景的精准匹配是移动营销的决胜点。星巴克APP根据地理位置、时间段推送不同商品,早8点推送早餐套餐,下午3点推荐当季新品,这种动态内容策略使客单价提升19%。内容载体也需适配移动特性,抖音电商将商品详情页重构为15秒短视频轮播,用户留存时长提升2.4倍。

性能优化构筑体验护城河

加载速度每延迟1秒,转化率下降7%。这要求移动适配必须实施严格的性能管控体系。网易严选采用WebP格式图片配合懒加载技术,将页面体积压缩至原始尺寸的35%,在4G网络环境下首屏呈现时间控制在1.2秒内。更极致的优化体现在资源加载策略,考拉海购对首屏关键CSS进行内联处理,将首次有效渲染(FCP)时间缩短至800ms。

缓存机制的智能程度直接影响重复访问体验。微信小程序通过分包加载策略,将核心功能包控制在128KB以内,非首屏资源按需加载。这种分级缓存方案使小红书小程序二次打开速度达到毫秒级。需要警惕的是过度优化可能引发的体验反噬,京东曾因过度压缩图片导致商品细节模糊,引发3%的退货率上升。

生态融合拓展流量边界

微信小程序与官网的深度整合创造了新的流量入口。优衣库通过小程序扫码购功能,将线下试衣间转化率提升40%,同时在小程序商城嵌入AR虚拟试穿,使客单价增加28%。这种O2O闭环的构建,需要打通会员体系、优惠券核销等23个数据节点,确保跨端体验的无缝衔接。

社交媒体裂变机制的嵌入让流量获取事半功倍。完美日记在小程序内设计分享砍价功能,用户邀请3位好友即可获得专属折扣,这种社交裂变策略带来日均23万UV的自然增长。更高级的玩法是构建内容生态,知乎将移动站热点话题与电商推荐结合,通过知识带货模式实现GMV环比增长67%。