在搜索引擎优化的复杂生态中,反向链接既是推动网站排名的燃料,也可能成为引发危机的。看似无害的低质量反向链接,往往暗藏着搜索引擎算法监测体系的敏锐嗅觉,稍有不慎便可能触发降权、流量断崖式下跌等连锁反应。这种风险不仅来自链接本身,更源于算法对网站生态健康度的全局性评估。

来源网站质量评估

识别低质量反向链接的首要关键在于追溯链接源头的质量属性。来自垃圾链接农场、成人内容平台或已被搜索引擎标记的违规站点的链接,如同附着在网站上的病原体。通过工具检测来源网站的域名权威值(DR)、流量稳定性等指标,可发现潜在风险。例如,Moz的垃圾外链评分系统通过27项特征识别,能将61%以上评分网站归类为高危链接源。

对来源网站的行业相关性判断同样重要。医疗类网站若频繁出现类平台的反向链接,这种跨领域关联极易引起算法警觉。2023年谷歌企鹅算法更新后,某教育类网站因30%的外链来自无关的美妆测评站,导致核心关键词排名下跌40%。这种隐形风险往往需要结合语义分析工具,对链接源的内容主题进行深度匹配检测。

链接锚文本异常识别

锚文本的异常特征往往是低质量链接的显性标志。过度优化的关键词堆砌,例如在10个外链中出现8次完全相同的核心词锚文本,构成了明显的操纵痕迹。SEO工具的热力图分析显示,自然外链的锚文本多样性通常维持在65%以上,而风险外链的重复率常超过80%。

语义断裂的锚文本组合更值得警惕。某科技类网站曾因大量外链使用"优惠折扣""免费领取"等与产品无关的促销词汇,被算法判定为链接交易行为。这类锚文本与目标页面内容的关键词匹配度低于15%,形成明显的语义断层。通过自然语言处理技术对锚文本进行情感分析和意图识别,可有效过滤此类风险链接。

链接增长模式监测

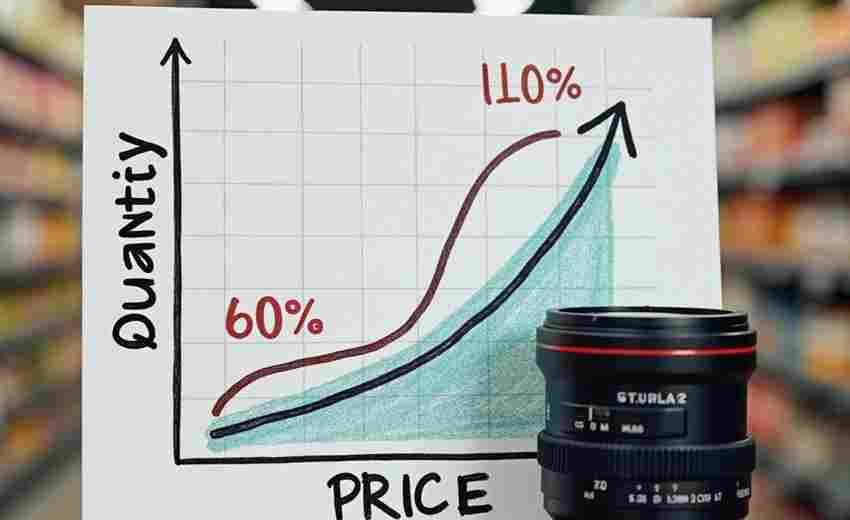

外链数量的异常波动曲线是风险识别的重要维度。某电商网站在2024年9月单月新增外链15万个,这种指数级增长引发算法反作弊机制启动。数据分析显示,其新增外链中92%来自新注册域名,且域名存活周期平均不足30天,构成了典型的链接农场特征。

链接生命周期轨迹的监控同样关键。健康外链的平均存续时间通常在18个月以上,而低质量链接往往在3-6个月内出现大规模失效。某旅游类网站的外链监控数据显示,其风险外链的30天消失率达到47%,远超行业12%的平均水平。这种异常波动可通过时间序列分析模型进行动态捕捉。

链接位置与上下文分析

页面位置权重直接影响链接质量评估。位于网站页脚、侧边栏广告区等非内容区域的链接,其价值权重较正文内链接下降约70%。某新闻门户的案例显示,其页脚区域的2000个外链中,83%来自低权威站点,这些链接直接导致网站整体权重下降15个点。

链接周围文本的语义关联度是重要判断依据。健康外链通常嵌入在500字以上的主题相关内容中,而风险外链常出现在不足100字的碎片化内容区块。通过TF-IDF算法计算链接上下文与目标页面的关键词重合度,可将低关联度链接的识别准确率提升至89%。

工具检测与案例解析

现代SEO工具已形成多维度的风险识别体系。Ahrefs的链接毒性检测功能通过机器学习模型,能识别出98%的隐藏付费链接。SEMrush的链接历史对比功能,可追溯外链来源站点的权重变化轨迹,某案例中成功预警了因来源网站被惩罚引发的连带风险。

真实场景中的风险识别往往需要复合策略。2024年某金融网站的反向链接危机,正是通过锚文本分析(重复率79%)、来源网站质量检测(62%高风险站点)、增长模式监测(月均300%异常增速)三重验证才得以发现。这种立体化检测机制,将误判率控制在5%以内。