数字营销的战场正逐步从“广泛覆盖”转向“精准渗透”,尤其在电商与本地服务领域,地域性搜索需求呈现指数级增长。搜索引擎算法的智能化升级,让传统的关键词堆砌策略彻底失效,取而代之的是内容与关键词在文化、场景、技术层面的深度耦合。企业若想在这场本地化流量争夺战中突围,必须将地域特征转化为数据资产,构建起“内容-关键词-用户体验”三位一体的优化体系。

关键词的本地化适配规则

本地化关键词的核心在于理解用户的“地理思维模式”。以餐饮行业为例,“北京烤鸭”作为通用词虽流量庞大,但结合具体场景后,“国贸烤鸭外卖”“王府井胡同烤鸭预约”等长尾词更具商业价值。研究表明,包含城市区划名称的关键词转化率比通用词高出47%。

工具选择直接影响关键词挖掘效率。Google Trends的区域热度分析、SEMrush的地理过滤功能,能够精准识别不同地区的搜索偏好差异。例如某连锁超市通过Ahrefs地域报告发现,上海用户更倾向搜索“进口食品折扣”,而成都用户则高频使用“生鲜次日达”。这种细微差别要求运营者建立动态词库,每月更新不低于15%的区域长尾词。

内容与文化的深度融合

本地化内容创作需突破“翻译即本地化”的误区。加拿大某家居品牌进入日本市场时,将产品描述中的“极简设计”改为“侘寂美学”,并配以榻榻米场景图,使页面停留时间提升2.3倍。这种文化转译能力体现在方言运用、节日关联、地域典故等多个维度,要求内容团队具备人类学视角的洞察力。

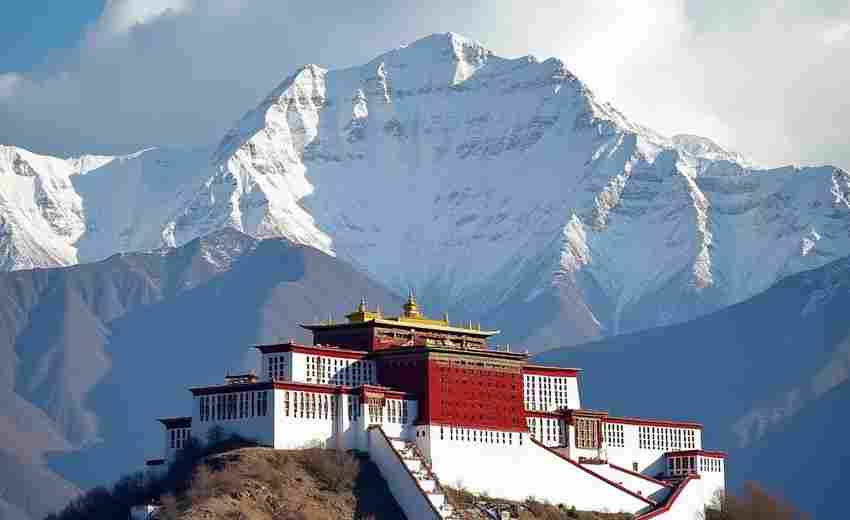

技术手段可量化文化适配度。NLP情感分析工具能检测内容中的文化敏感点,如某运动品牌在中东地区推广时,系统自动预警“女性健身指南”类内容存在风险。而地理标签(Geo-tagging)与结构化数据标记,则帮助搜索引擎理解内容的地域属性,某旅游平台的“丽江古城徒步路线”页面通过嵌入GPS坐标,在本地搜索中的点击率提升39%。

技术架构的底层支撑

服务器响应速度直接影响本地SEO成效。CDN节点的地域分布需与目标市场匹配,实验数据显示,网页加载时间每减少0.1秒,移动端排名上升5个位次。某跨境电商在东南亚部署边缘计算节点后,吉隆坡用户的LCP指标从3.2秒优化至1.7秒,自然流量增长112%。

移动优先原则在本地化场景中尤为重要。AMP(加速移动页面)技术结合地理位置API,可实现“千人千面”的内容推送。例如连锁药店在用户靠近门店时,自动展示“线上处方药到店自提”入口,使线下到店率提升28%。Schema标记中的LocalBusiness模块,能将营业时间、停车信息等结构化数据直接呈现在要求摘要中。

跨平台的内容协同策略

本地化内容需要构建“中心辐射式”传播网络。某区域银行在Google My Business同步更新各支行活动信息,同时在Facebook本地群组发布方言版理财指南,使品牌搜索量提升76%。这种多平台联动要求内容元素既有统一品牌调性,又具备平台特异性——Instagram侧重视觉化探店内容,知乎则适合发布区域经济分析报告。

用户生成内容(UGC)是本地SEO的天然加速器。鼓励顾客在美团、大众点评等平台发布带地理定位的体验视频,不仅能丰富关键词库,还能获得高质量反向链接。数据分析显示,包含真实用户照片的商家页面,在“附近”类搜索中的排名平均前移3-5位。

数据驱动的动态优化

建立本地化SEO仪表盘需整合多维度指标。除传统的关键词排名、流量占比外,应重点监控“区域搜索份额”(Regional Search Share)和“本地点击通过率”(Local CTR)。某教育机构发现其“海淀区托福培训”关键词虽然排名第一,但因着陆页缺少校区实景图,实际转化率低于竞品12%,通过A/B测试优化后挽回23%的潜在客户。

机器学习模型正在改变优化模式。通过训练地域用户行为预测算法,某零售品牌提前两周在内容中植入“梅雨季节除湿家电”相关关键词,在江浙沪地区搜索高峰到来时,自然流量同比激增189%。这种预测性优化要求数据采集频率从月级提升至天级,且需整合天气、交通、文化活动等外部数据源。