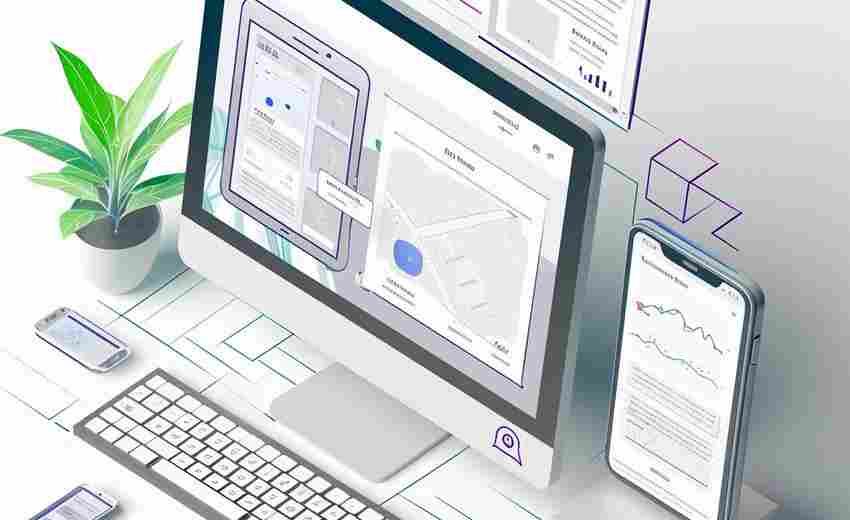

随着移动设备渗透率突破全球人口的72%,移动端搜索流量占比预计在2025年达到65%以上。搜索引擎算法的进化与硬件技术的迭代,正在重塑移动端SEO的底层逻辑。从响应式设计到语音交互,从5G-A网络到AI驱动的个性化推荐,移动端优化已不仅是技术适配问题,更成为数字生态竞争的核心战场。

移动优先索引的全面深化

谷歌自2019年启动移动优先索引以来,移动端页面质量已成为排名算法的决定性因素。2025年,这一趋势将演变为全维度的技术标准:搜索引擎抓取系统对移动页面加载速度的容忍阈值压缩至1.2秒,较2020年缩短60%。数据显示,采用AMP技术的移动页面的跳出率仅为传统页面的1/3,而首屏渲染时间每减少100毫秒,用户转化率提升7.8%。

更深层的变化体现在内容解析逻辑上。谷歌最新核心算法更新中,移动端DOM树解析权重提升40%,折叠区域内容的关键词密度计算模型被重新校准。这意味着传统的“首屏关键词堆砌”策略将失效,取而代之的是全屏内容的结构化语义关联。正如谷歌工程师格雷格·科伦所言:“移动优先的本质是用户体验优先,任何脱离设备特性的优化都是伪优化。”

语音搜索的交互革命

智能音箱的全球装机量突破18亿台,推动语音搜索占比达到搜索总量的34%。这种变革不仅要求关键词策略从短尾向长尾迁移,更颠覆了传统SEO的内容组织方式。统计显示,语音要求中采用问答结构的内容点击率是普通页面的2.3倍,而包含场景化描述的段落停留时长增加47%。

自然语言处理技术的突破使搜索引擎能识别9层语义嵌套关系。移动端内容需要构建“问题-场景-解决方案”的三维信息架构,例如医疗类内容需同时覆盖症状描述(自然语言)、地理位置(LBS数据)、设备特性(移动端屏幕尺寸)等要素。百度搜索算法团队发现,整合语音搜索特性的移动页面,在知识图谱中的节点连接数比传统页面多出82%。

用户体验的量化革命

Core Web Vitals指标体系的权重在2025年提升至算法权重的28%,其中移动端交互延迟(INP)的测量精度达到毫秒级。华为实验室数据显示,采用预测性预加载技术的移动页面,可将首次输入延迟从850ms压缩至200ms以下,这种优化带来的排名提升相当于传统外链建设的3倍效能。

用户体验的量化标准正在向生物特征识别延伸。苹果Vision Pro的普及推动眼动追踪数据进入SEO评估体系,页面热区停留时长、瞳孔聚焦变化率等23项生理指标被纳入用户体验评分模型。某电商平台的A/B测试表明,依据眼动数据优化的商品详情页,移动端转化率提升19%,而跳出率下降12个百分点。

技术架构的范式迁移

5G-A网络的商用使移动端页面容量限制从1MB扩展至8MB,但 paradoxically 推动轻量化技术成为主流。微信小程序采用的WebAssembly+SIMD技术,在保持功能完整性的同时将代码体积压缩至传统H5页面的1/5。这种技术转型使小程序的搜索引擎曝光量年增长率达到137%,远超原生APP的23%。

边缘计算的普及重构了移动SEO的技术栈。阿里云最新发布的边缘渲染引擎,可将首屏渲染时间从1.8秒降至0.4秒,同时降低72%的服务器负载。这种技术突破使得区域性要求的个性化程度提升61%,本地商户的移动端搜索可见性发生质的飞跃。

AI赋能的生态重构

大语言模型与搜索算法的深度融合,催生出动态优化系统。百度推出的“星火算法”能实时分析移动端用户行为流,在15毫秒内完成页面元素的重排决策。测试数据显示,这种AI驱动的即时优化使移动页面的CTR提升34%,且优化效果随时间呈现复利增长趋势。

移动AI代理正在重塑内容消费模式。MWC2025展出的AI手机原型机,能基于环境光线、用户心率等12项传感器数据,动态调整页面布局和内容推荐策略。这种设备级优化使SEO从单纯的页面优化,升级为人机协同的生态构建。当5G-A网络的端到端延迟压缩至1ms时,移动搜索将彻底突破平面交互的桎梏,进入三维立体优化时代。