在数字营销的浪潮中,搜索引擎优化(SEO)已成为企业获取精准流量的核心策略。随着市场竞争的加剧,SEO服务商逐渐形成多元化的收费模式,不同模式背后对应着企业的预算、风险偏好与推广目标。理解这些模式的底层逻辑,有助于企业在成本与效果之间找到最佳平衡点。

项目制收费:聚焦短期目标

项目制收费以具体任务为导向,通常针对网站结构优化、关键词研究、外链建设等明确需求。服务商根据任务复杂度制定固定报价,例如网站技术优化可能涉及服务器配置、代码精简等专项工作,费用集中在5000-20000元区间。这种模式的优势在于预算可控,适合新产品上线或特定营销节点的短期冲刺。

但项目制的局限性同样显著。某跨境电商企业曾花费1.5万元完成网站基础优化,三个月后因未持续维护导致排名回落。这暴露出项目制的本质矛盾:SEO作为持续过程,单次优化难以维持长期效果。该模式更适合作为长期战略的阶段性补充。

月费订阅模式:长期主义选择

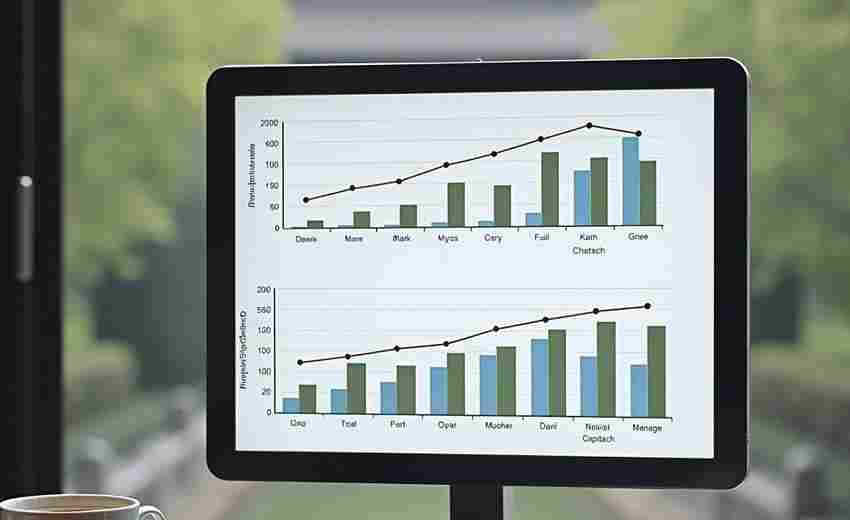

按月或季度付费的模式已成为行业主流,占比超过60%的SEO服务采用此方式。服务商通过每月3000-10000元不等的固定收费,提供关键词监控、内容更新、算法追踪等持续务。某自行车配件企业通过8000元/月的套餐,在六个月内将核心关键词从50名提升至前10,印证了该模式在渐进式优化中的价值。

这种收费结构的核心在于风险分摊。服务商需平衡人力成本与客户数量,常采用阶梯定价策略:基础套餐覆盖5-10个关键词,进阶套餐增加长尾词优化与竞品分析。但企业需警惕低价陷阱,某云南茶企选择2000元/月的服务,发现对方仅使用自动化工具批量生成内容,导致网站被搜索引擎降权。

效果对赌机制:风险共担模式

按排名或转化付费的模式近年增长显著,约占市场份额25%。服务商通常收取3000-5000元基础费用,待关键词进入前3页后启动按天计费,单关键词日费可达50-700元。某电动滑板车企业采用"保前三页"条款,将"e-bike"相关词的点击成本降低37%,体现了效果付费的精准性。

但这种模式存在隐性筛选机制。服务商倾向于选择搜索量200-500的蓝海词,通过长尾策略规避高竞争领域。某机械制造企业曾签约保证50个关键词上首页,后发现80%为行业边缘词,实际转化率不足1%。这提示企业需在协议中明确核心词占比,并建立第三方数据验证机制。

混合收费体系:定制化解决方案

头部服务商正探索"固定+浮动"的复合模式。某SEO机构推出"6+6"方案:前半年收取8000元/月完成技术基建,后半年转为按转化提成。这种结构既保证了服务商前期投入,又将后期收益与效果绑定。数据表明,混合模式客户续约率比纯月费制高出22%。

定制化方案往往包含附加条款。某外贸企业支付10万元年费,获得独家行业词库、多语种优化等增值服务。但企业需注意服务边界的界定,某案例中因未明确外链建设数量,导致服务商使用低质量链接引发搜索引擎惩罚。完善的合同应涵盖工作范围、验收标准及数据透明度条款。

顾问型服务:知识赋能路径

区别于代运营,顾问型服务按小时或专题收费,侧重方法论传授。某建材企业支付5万元获得SEO诊断报告与内部培训,三个月内自主优化能力提升40%。这种模式适合已具备基础团队的企业,但需要警惕理论脱离实践的风险。某快消品牌购买高价课程后,因缺乏执行团队导致方案搁置,说明知识转化需要配套资源支持。

行业数据显示,顾问服务的溢价空间达30-50%,资深专家时薪可达2000元。某成功案例中,企业通过3次战略咨询会议重构SEO体系,将内容产出效率提升3倍。这验证了专业认知的价值,但企业需建立配套的KPI考核机制,确保知识落地转化为实际流量增长。