在数字化营销竞争日益激烈的当下,SEO(搜索引擎优化)合作已成为企业与服务商之间的关键纽带。合作双方若未在权责层面达成清晰共识,极易引发执行偏差、利益冲突甚至法律纠纷。从合同履约到技术实施,从风险分担到成果归属,每一个细节的模糊都可能成为合作破裂的。如何构建权责对等的协作框架,成为决定SEO合作成败的核心命题。

服务边界界定

SEO合作的首要权责划分在于服务范围的精准切割。服务商需明确承诺优化手段的合法性,例如在合同中注明“不使用黑帽SEO技术”,并具体列出优化措施,如关键词布局、外链建设、网站结构调整等。某案例显示,某企业因未明确“压制”条款,导致服务商采用违规手段干预要求排名,最终被判合同无效。

企业则需承担网站基础数据提供的义务。这包括提供真实的流量数据、产品信息及行业竞争分析报告。若企业隐瞒网站改版计划或未及时更新产品资料,可能导致优化策略失效。例如,某电商企业在合同期内进行网站架构调整却未告知服务商,造成关键词排名断崖式下跌。

费用支付机制

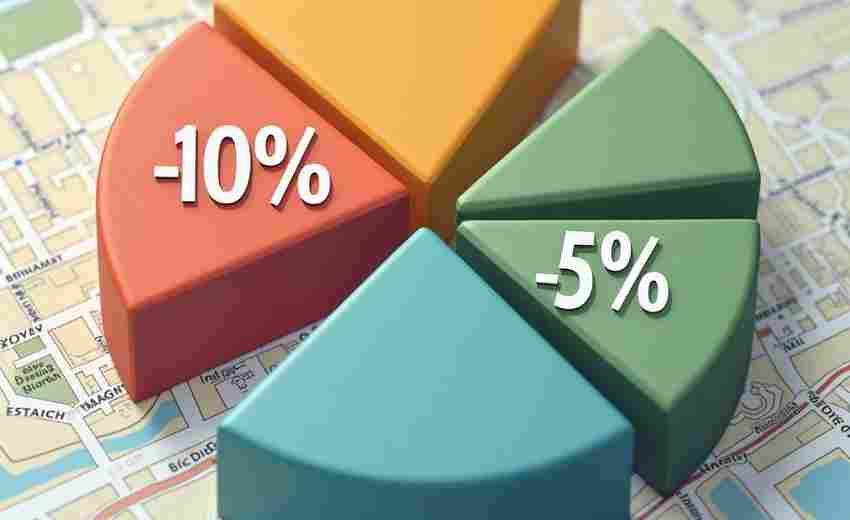

费用结构需体现权责对等原则。基础服务费应与常规优化动作(如每月内容更新频次、技术维护响应速度)直接挂钩,而绩效提成则应绑定可量化的KPI,如核心关键词进入前五页的比例、自然流量增长率等。某合同范本显示,服务商若连续三个月未达成约定排名,企业有权扣除30%尾款。

支付周期的设计应兼顾双方利益。预付款比例通常控制在40%-50%,既能保障服务商启动成本,又可约束其履约质量。阶段性验收条款的设置尤为重要,例如约定每季度开展第三方流量审计,确保资金支付与成果交付同步推进。某科技公司因采用“按效果付费”模式,将付款节点与Google Search Console数据挂钩,有效降低了合作风险。

知识产权归属

优化成果的权属界定常引发争议。合同应明确约定:网站原有内容的知识产权归属企业,服务商创造的原创内容(如优化方案、数据分析模型)可约定共享或买断。某判例显示,服务商将优化方案转售竞争对手,因合同未明确知识产权条款,被法院判定需赔偿企业损失。

技术工具的归属问题同样关键。若服务商使用自有SEO软件开展工作,应约定合作期间的工具使用权及终止后的数据清除义务。而企业自主开发的监测系统,需在合同中限制服务商的访问权限,防止商业机密泄露。

风险责任切割

算法变动风险的分担机制不可或缺。主流合同通常采用“不可抗力”条款,约定因搜索引擎算法重大调整导致的排名波动,服务商需在15个工作日内提交应对方案。某案例中,Google核心算法更新导致流量下滑40%,因合同未明确责任边界,双方陷入长达半年的仲裁纠纷。

法律合规责任的划分需具象化。服务商应承诺不采用虚假点击、关键词堆砌等违规手段,并承担因此产生的行政处罚。企业则需确保提供的内容不侵犯第三方权益,如某服饰品牌因提供盗版产品图,导致服务商连带承担侵权责任。

信息管理规范

数据保密条款应覆盖全生命周期。除常规的NDA(保密协议)外,需具体约定网站后台权限分级制度、第三方数据接口加密标准。某合同创新性设置“数据沙箱”,要求服务商所有操作在受控环境中进行,确保原始数据不外流。

沟通机制建设直接影响合作效率。双周视频会议、紧急事件4小时响应、所有需求变更书面确认等条款,能有效规避执行偏差。某跨国企业采用区块链技术存证沟通记录,在发生争议时快速厘清责任主体。