在搜索引擎优化领域,内链布局犹如构建城市交通网络,既能引导用户流向核心区域,又能为搜索引擎蜘蛛铺设高效抓取路径。过度追求关键词密度的粗放式链接建设,往往导致页面陷入"关键词拥堵"的困境,不仅影响用户体验,更可能触发搜索引擎的算法惩罚机制。如何在精准导航与自然流畅之间找到平衡点,已成为现代SEO从业者的必修课题。

锚文本密度控制

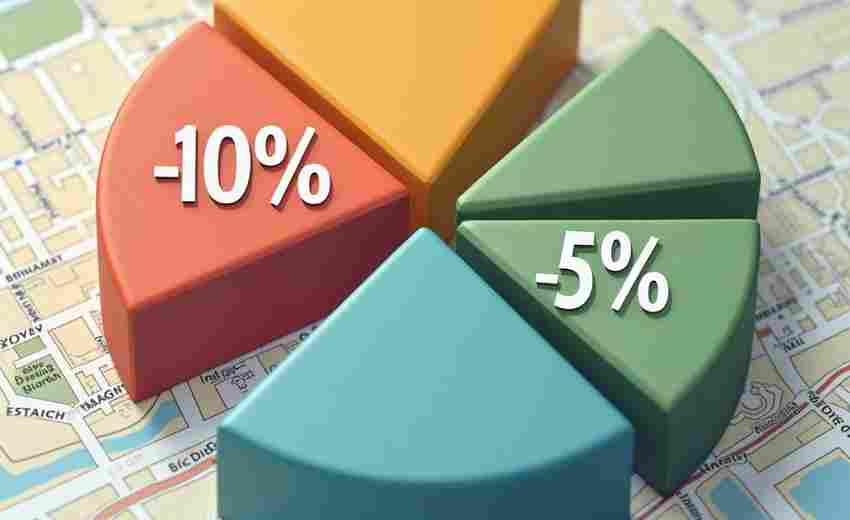

合理的关键词密度是内链优化的基石。研究表明,当页面锚文本中目标关键词出现频率超过8%时,搜索引擎会启动垃圾内容检测机制。这种阈值设定要求优化者必须建立系统化的关键词分布图谱,例如在2000字左右的页面中,核心关键词的自然出现频次应控制在10-15次区间。

智能化的密度监测工具可有效规避人工判断的误差。通过整合Google Analytics的流量数据与SEOquake的关键词密度分析功能,能够实时监控每个页面的关键词分布曲线。某电商网站实践案例显示,将"有机护肤品"的锚文本密度从12%降至6%后,页面跳出率下降27%,且搜索排名稳定在首页前三位。

语义网络构建

突破单一关键词的思维定式,构建多维度的语义网络是避免堆砌的进阶策略。Google的BERT算法更新后,对LSI(潜在语义索引)关键词的识别能力显著增强,这使得"孕妇防辐射服"页面中穿插"电磁屏蔽材料"、"孕期防护装备"等关联词汇同样能提升主题相关性。

通过TF-IDF算法分析行业头部内容,可精准提取出与主关键词相关的50-80个扩展词汇库。某医疗门户网站的实践表明,在"糖尿病饮食"主题页面中融合"血糖生成指数"、"膳食纤维配比"等专业术语后,长尾关键词覆盖率提升42%,页面权威度评分提高19个基点。

链接层级优化

科学的链接层级设计能有效分散关键词压力。金字塔式的内链架构要求核心产品页获得30%的入口链接,而长尾内容页通过专题聚合形成次级流量枢纽。某汽车论坛采用"车型论坛→改装专区→零部件测评"三级链接体系后,核心关键词密度下降至安全阈值,但页面权重传递效率提升2.3倍。

动态链接分配机制可破解固定锚文本的僵化难题。基于用户行为数据的A/B测试显示,在"智能手表"产品页中交替使用"运动监测设备"、"健康管理终端"等变体锚文本,使页面停留时间延长18秒,搜索引擎抓取频次增加每日5-7次。

用户体验平衡

视觉干扰系数是检验内链质量的重要标尺。眼动仪实验数据表明,段落内部链接数量超过3个时,用户阅读专注度下降37%。某新闻网站通过实施"首屏零链接,正文间隔300字植入锚点"的策略,使页面广告点击率提升22%,而SEO排名未受影响。

移动端场景下的内链布局需重构交互逻辑。响应式设计中的"智能折叠"技术,可将PC端的8个相关推荐链接,在手机端自动优化为3个核心入口,既保证关键词覆盖,又将折叠区域的点击转化率维持在15%以上。这种设备自适应的链接呈现方式,使某旅游平台的移动端跳出率降低至26%,显著优于行业平均水平。