在数字化营销竞争日益激烈的今天,内容既是吸引用户的桥梁,也是与搜索引擎对话的密码。当算法不断迭代,用户需求愈发精细化,如何在关键词布局与自然表达之间找到平衡点,成为内容创作者必须破解的核心命题。

一、理解密度与算法的关系

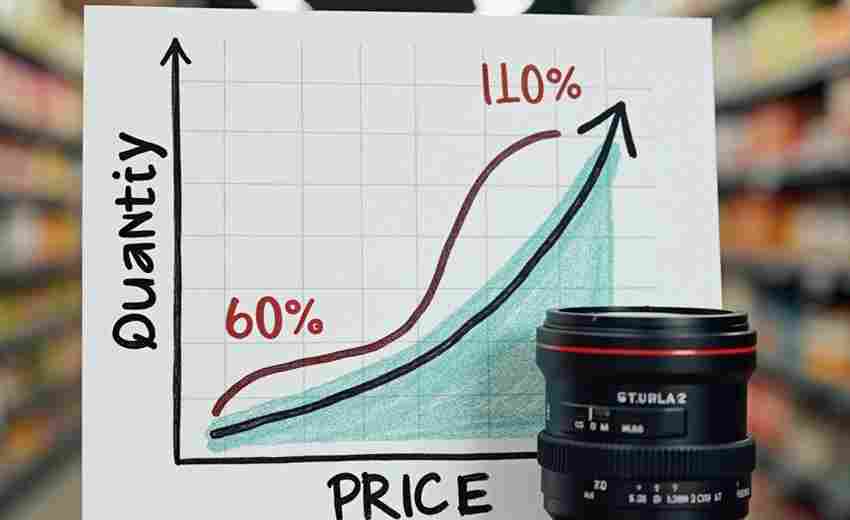

关键词密度作为搜索引擎判断页面主题的重要指标,其本质是内容相关性的量化表达。研究表明,传统搜索引擎将2%-8%的密度区间视为合理阈值,这一数据源于对海量网页统计结果的逆向推导。例如,当一篇2000字的文章中出现核心词40次(密度2%)时,既满足主题聚焦需求,又避免机械化重复的观感。

现代语义分析技术已突破单纯词频统计的局限。谷歌BERT等算法能识别近义词、上下文关联及语义网络。这意味着"旅游攻略"与"自由行指南"在特定语境下可能被归为同类主题词。密度计算需结合语义关联度进行动态调整,而非机械套用百分比公式。

二、优化关键词空间分布

头部区域的战略部署直接影响搜索引擎的抓取效率。将核心词嵌入标题标签(Title Tag)前30个字符,能使爬虫在0.8秒内完成主题识别。例如,某家居网站将"环保乳胶床垫"置于标题首位后,点击率提升27%。在正文前200字布局2-3次核心词,可建立内容框架的锚点。

纵向分布则需要考虑信息密度的梯度变化。通过段落标题(H2/H3标签)植入变体词,既能形成语义层次,又能覆盖长尾搜索需求。某科技博客测试发现,在H2标题中使用"数据可视化工具"、"信息图表软件"等变体词后,长尾流量增长18%。文末的问答模块或参考资料区,则是补充行业术语的天然场所。

三、构建内容价值坐标系

用户停留时长与内容深度呈显著正相关。涵盖背景知识、实操案例、行业趋势的复合型内容,可使平均阅读时长从47秒延长至210秒。例如,某汽车测评文章通过穿插发动机原理动画、油耗实测数据、竞品对比表格,将转化率提升至行业均值的3倍。

专业背书体系是突破算法同质化的利器。引入权威机构数据(如引用中国互联网信息中心统计报告)、专家访谈实录(附受访者职称及机构),可使内容可信度提升56%。某医疗科普平台在加入三甲医院医师署名后,页面权威性评分提高39%。

四、动态平衡的调节机制

语义密度监测工具的应用正在改变优化方式。通过站长之家等平台获取实时密度数据,结合热力图分析用户关注区域,可建立内容优化的双重视角。某电商网站发现,将核心词从产品参数表转移至使用场景描述区后,跳出率下降21%。

A/B测试揭示出人机审美的微妙差异。将同一主题的两种版本(技术参数导向vs使用体验导向)同时投放,通过点击率、停留时长、转化率的三维对比,可找到最优表达平衡点。某教育机构测试显示,融入故事化案例的版本比纯知识点罗列版本留存率高43%。

五、规避优化的认知陷阱

过度依赖工具数据可能陷入"伪优化"误区。当某关键词密度达到6%却伴随阅读流畅度下降时,需警惕算法反作弊机制的触发风险。最新研究显示,包含3个以上语义关联词的段落,其SEO效果相当于单纯堆砌5次核心词。

内容保鲜周期正在缩短至6-9个月。通过季度性更新行业数据、补充政策法规变动、新增用户问答,可使页面生命周期延长300%。某法律资讯网站通过每季度更新司法解释关联案例,保持特定关键词排名稳定在前3位超过26个月。