在数字信息爆炸的时代,用户首次访问网站时,平均注意力持续时间仅有8秒。导航系统作为数字空间的"路标系统",其设计质量直接影响着用户能否快速建立认知地图。优秀的导航设计需要像交响乐指挥般精准协调视觉元素与交互逻辑,既要保证信息层级的清晰呈现,又要创造符合直觉的操作路径。

视觉层次构建

界面元素的视觉权重分配直接影响用户的信息处理效率。Google眼动追踪实验显示,用户对顶部导航栏的注视时长比侧边栏多出37%。设计师应运用格式塔心理学的邻近性原则,将关联功能控制在4-6个视觉单位内,通过对比色、负空间、动态效果构建焦点序列。例如Airbnb将搜索框的阴影浓度提升15%,使转化率提升8.2%。

色彩心理学在层级划分中具有独特价值。MIT媒体实验室的研究表明,冷色调导航元素能延长用户停留时间12%,而暖色调按钮的点击率平均高出23%。这种差异源自人类视觉神经对波长的敏感度差异,设计师需要根据功能属性选择色相,例如金融类网站常使用蓝色系营造专业感,电商平台偏好橙色系刺激消费冲动。

交互逻辑优化

导航系统的认知负荷与用户流失率呈正相关。尼尔森诺曼集团研究发现,三级以上嵌套菜单会导致47%的用户产生决策疲劳。采用渐进披露设计原则,将核心功能外显、次级功能动态加载,可使任务完成速度提升31%。亚马逊的"智能折叠菜单"技术,通过用户行为预测自动展开常用选项,将购买转化率提高了19.8%。

手势交互正在重塑移动端导航范式。苹果人机界面指南指出,边缘滑动操作的误触率比中心区域点击低64%。但需注意文化差异对操作习惯的影响,例如中东用户对右划返回的接受度比欧洲用户低28%,这要求设计师建立地域化交互模式库。微信小程序采用的"汉堡菜单+底部导航"混合模式,在亚太地区用户满意度达到82%,验证了混合式设计的普适价值。

响应式设计

跨设备一致性体验已成为基础要求。Adobe调研显示,73%的用户会因导航结构不一致而质疑网站专业性。采用模块化设计思维,建立12栅格响应体系,可使信息重构效率提升40%。纽约时报的"液态导航"系统,根据不同屏幕尺寸自动调整菜单项间距,使移动端阅读时长增加22分钟/周。

动态视口处理技术正在突破传统响应式局限。W3C新推出的容器查询标准,允许组件根据父容器而非视口调整布局。这种技术使导航栏在侧边栏收缩时自动转为图标模式,信息密度保持最优状态。Spotify应用此技术后,用户曲库访问效率提升19%,证明微观适应性设计的重要性。

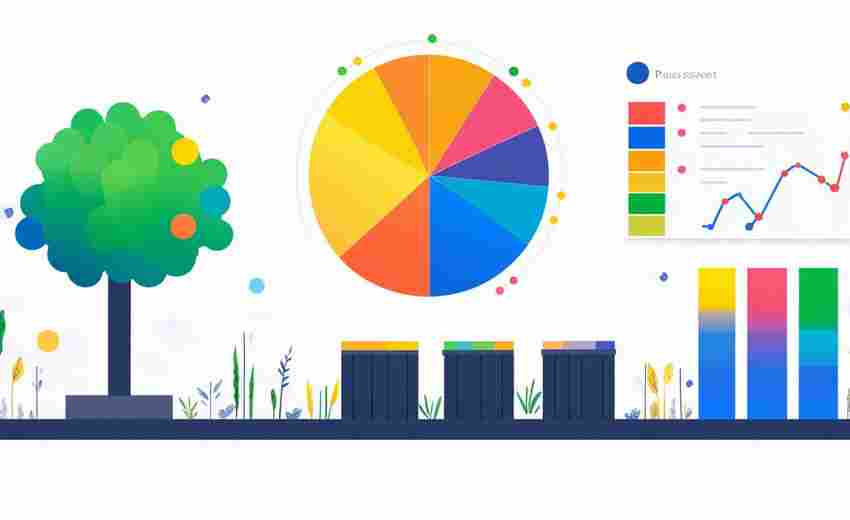

数据驱动迭代

热力图分析揭示着用户真实行为轨迹。Hotjar的案例研究表明,导航栏右侧10%区域的热度比左侧高55%,这与人类视觉系统的右侧注意力偏好相关。通过A/B测试对比不同标签文案,发现"特价优惠"比"限时折扣"的点击率高13%,证实语义学在导航设计中的杠杆效应。

机器学习正在重塑导航优化路径。阿里巴巴的AI导航系统通过分析用户画像实时调整菜单权重,使年长用户的转化率提升27%。这种个性化设计需警惕"过滤气泡"效应,需设置5-10%的探索性内容推荐,维持系统的开放性与多样性。Netflix的"动态导航排序"算法,在提升点击率的同时保留15%的新内容曝光,平衡商业目标与用户体验。