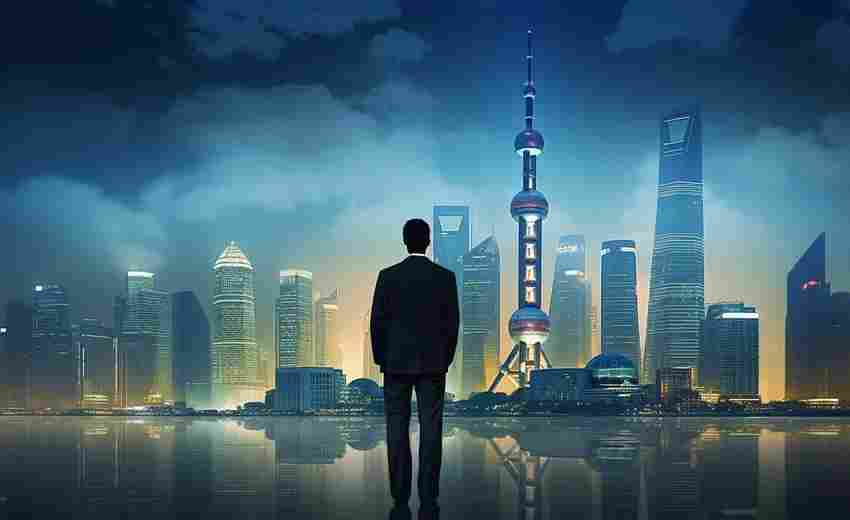

随着搜索引擎算法的持续迭代与用户搜索行为的深度演变,SEO关键词布局已从单纯的“流量争夺”升级为“策略博弈”。行业趋势的浪潮推动着关键词研究向智能化、场景化倾斜,而地域差异则如同一面棱镜,将同一关键词折射出截然不同的竞争格局与用户诉求。如何在动态平衡中构建关键词矩阵,成为企业突破流量困局的核心命题。

技术驱动的行业趋势

人工智能技术的渗透正在重塑关键词研究范式。以谷歌推出的生成式搜索引擎(GEO)为例,其答案直呈模式倒逼SEO从业者重新定义关键词价值。Ahrefs数据显示,63%的网站开始获得来自AI聊天机器人的流量,但流量转化路径与传统搜索存在显著差异。这要求关键词布局需兼顾结构化数据优化与自然语义关联,例如在医疗领域,“症状自查”类关键词的AI流量占比已超过传统搜索渠道的17%。

语音搜索的普及率在2025年突破43%,推动长尾关键词向口语化方向演进。用户更倾向于使用“如何快速修复漏水的水龙头”而非“水管维修技巧”这类自然句式。研究显示,包含疑问词的关键词点击率提升28%,但需要配合FAQ版块的结构化布局才能实现流量沉淀。移动端搜索占比突破76%的现状,迫使关键词密度算法向移动页面加载速度、触屏适配性等维度延伸。

内容生态的演变趋势

用户需求的分层化催生关键词矩阵的立体构建。以跨境电商行业为例,核心品类词(如“智能手表”)的流量争夺已进入红海阶段,但场景化长尾词(如“游泳专用智能手表”)的转化率高出行业均值2.3倍。这种趋势要求企业在关键词布局时建立“金字塔模型”:塔尖部署品牌防御型关键词,腰部布局行业核心词,底层延伸场景解决方案词。

多媒体内容的崛起改变了关键词载体形式。视频摘要卡片的点击率较纯文本结果高出41%,促使关键词优化向多模态方向发展。在旅游行业,包含“4K实拍”“VR体验”等视觉化修饰词的关键词,其页面停留时间延长至行业均值的1.7倍。这要求SEO策略必须同步优化视频元数据、ALT标签等非文本元素,形成跨媒介的关键词共振。

地域差异的多维影响

语言文化差异造就的关键词变异在跨境场景尤为显著。德语区用户更倾向使用复合名词(如“WasserdichteUhr”),而英语用户则习惯拆分词组(如“waterproof watch”)。研究显示,直接翻译关键词的页面跳出率高达63%,但经过本地化改造的版本可将转化率提升至基准值的2.1倍。在拉丁美洲市场,“分期付款”相关关键词的搜索量较北美高出83%,这要求金融类网站必须建立区域专属词库。

市场成熟度差异导致竞争烈度分层。一线城市核心词的CPC成本是三四线城市的4.2倍,但地域长尾词的ROI反而高出29%。以教育行业为例,“北京SAT培训”的竞价成本是“邢台留学咨询”的5.8倍,但后者的咨询转化率反而高出12%。这种差异倒逼企业采用“中心辐射”策略:在核心城市布局品牌词,在次级市场深耕地域长尾词。

动态竞争格局的应对策略

竞品关键词的逆向分析成为突围关键。通过爬虫技术抓取竞品页面TDK标签,可发现其隐藏的流量入口词。某跨境电商平台通过此法挖掘出竞品忽略的“跨境退换货”类关键词,使相关页面流量三个月内增长217%。但需要警惕关键词堆砌风险,页面关键词重复密度超过2.3%将触发算法惩罚。

区域性长尾词的布局需要借助空间数据分析。热力图显示,华南地区“工厂直营”类关键词搜索密度较华北高38%,而西南地区“定制服务”类词频次同比上升26%。这种地理分布特征要求企业建立动态词库,例如机械设备行业在东北老工业基地侧重“二手设备翻新”词群,在长三角则主推“自动化改造”概念。