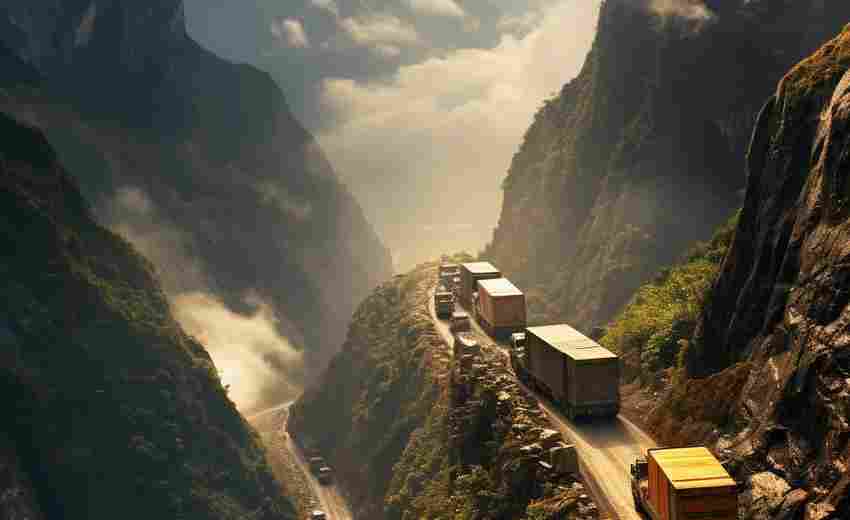

在数字时代,用户的耐心正以毫秒为单位流失。当人们点击一个链接时,若页面未能迅速呈现内容,多数人会选择离开。数据显示,加载时间超过3秒的网页,用户流失率可达40%以上。这种流失不仅意味着潜在客户的消失,更直接影响搜索引擎对网站质量的评判,形成流量与排名的双重打击。

用户体验的即时性崩塌

神经科学研究表明,人类大脑处理视觉信息的速度在13毫秒以内。当页面加载速度无法匹配这种生理特性时,用户的认知系统会立即触发焦虑反应。亚马逊的案例印证了这一点:页面加载延迟1秒,年度损失可达16亿美元。这种焦虑不仅导致用户离开,更会在潜意识中形成对品牌的负面认知。

心理学中的"首因效应"在此同样适用。用户对网站的第一印象在0.05秒内形成,加载过程中的空白页面如同商店未擦净的橱窗,直接破坏信任建立。尤其对于电商平台,每100毫秒的延迟就会导致转化率下降7%。这种即时性崩塌带来的损失,往往超过后期运营所能弥补的范围。

搜索引擎的隐性惩罚机制

谷歌的"用户体验核心指标"体系已将加载速度纳入排名算法。其中LCP(最大内容绘制时间)指标要求控制在2.5秒内,超时的页面在移动要求中的展现率下降37%。这种惩罚机制并非简单的线性关系,而是通过机器学习模型动态调整,使得加载速度的细微差异都可能引发排名的断崖式下跌。

更隐蔽的影响来自爬虫的抓取预算分配。当服务器响应时间超过200毫秒,谷歌蜘蛛的抓取频率会指数级衰减。某新闻网站的测试显示,服务器响应从150ms优化到80ms后,索引页面数量月增120%,自然流量提升65%。这种技术层面的交互,构成了加载速度影响SEO的第二重通道。

移动生态的加速竞赛

移动设备的网络环境具有更强的不可预测性。在地铁、电梯等场景中,用户的网络信号可能在3G与4G间频繁切换。未启用CDN缓存的网站,加载时间波动可达300%以上。这种现象直接推高跳出率,因为移动用户更倾向于在3秒内放弃加载。

响应式设计的资源加载策略成为破局关键。某旅游平台通过实施"条件化资源加载"技术,根据设备网络状况动态调整图片质量,使弱网环境下的跳出率降低41%。这种技术实现了用户体验与资源消耗的平衡,尤其在5G尚未完全覆盖的地区效果显著。

技术优化的复合效应

前端资源的瀑布流加载模式正在被革命性改变。Webpack的代码分割技术允许将1MB的JS文件拆分成17个按需加载模块,使首屏渲染时间缩短58%。这种技术突破不仅提升速度,更重构了资源加载的底层逻辑,让"可见即加载"成为可能。

在后端层面,Brotli压缩算法相比传统Gzip可再减少21%的文件体积。某视频平台通过启用HTTP/3协议配合Brotli压缩,使1080P视频的加载时间从4.3秒降至2.1秒,用户观看完成率提升27%。这种技术组合产生的协同效应,正在重新定义性能优化的边界。

实时监控体系的建立让优化成为持续过程。通过配置RUM(真实用户监控)系统,可以捕获不同地域、设备、网络环境下的性能数据。某金融平台通过分析这些数据,发现Safari浏览器用户的LCP指标异常,最终定位到字体加载策略缺陷,使该群体转化率提升19%。这种数据驱动的优化模式,正在成为企业技术进化的标准配置。