在移动互联网主导的时代,用户对网页加载速度的忍耐阈值持续降低。谷歌研究显示,53%的移动用户会在页面加载超过3秒时直接离开,而超过七成的电商转化率流失与加载延迟相关。许多企业在优化移动端SEO时陷入技术误区,导致网站性能不升反降,甚至影响搜索引擎排名。

盲目压缩导致的视觉失真

部分开发者误认为“越小越好”,过度压缩图片与视频资源。某电商平台曾将产品主图压缩至30KB以下,导致商品细节模糊,用户投诉率上升47%。实际上,WebP格式在保持85%画质的前提下,体积比JPEG减少30%以上。

自适应分辨率技术能有效平衡质量与速度。通过媒体查询动态加载不同尺寸的图片,亚马逊移动端页面将首屏加载时间缩短至1.8秒,同时维持视觉清晰度。这种方案需结合设备像素密度和网络环境进行多维度判断,避免4G用户加载低清素材。

HTTP请求的无效叠加

拆分CSS文件曾是响应式设计的常规操作,但移动端的多文件请求会产生反效果。测试显示,加载4个独立样式表的页面,其渲染时间比合并文件多消耗400毫秒,这在3G网络下尤为明显。

异步加载机制可破解阻塞难题。Vue路由懒加载技术将2.8MB的vendor.js拆分为按需加载模块,使某监控平台的首屏LCP指标从3.5秒降至1.78秒。关键在于识别非关键资源,例如将折叠区域的交互脚本延迟到页面渲染后执行。

缓存策略的形式化执行

浏览器缓存设置不当会造成重复请求。某新闻网站因缓存周期统一设为7天,导致突发新闻页面无法及时更新,用户跳出率激增23%。合理策略应区分静态资源与动态内容,对图片、CSS等设置半年缓存,对API数据采用ETag验证。

Service Worker技术可构建离线体验。维基百科通过预缓存核心HTML骨架,使弱网环境下仍能呈现导航框架,用户停留时长提升34%。但需注意避免过度缓存,通常控制预载资源在300KB以内,防止占用过量存储空间。

设备适配的机械化复制

直接移植PC端代码是常见错误。某旅游平台将桌面版的jQuery动画库完整迁移至移动端,导致低端机型出现23%的渲染失败率。解决方案包括采用CSS3替代JS动画,某视频网站通过transform属性重构播放器控件,CPU占用率下降60%。

触摸事件优化常被忽视。研究发现,移动端点击延迟300毫秒会导致15%的交互流失。引入fastclick库消除延迟后,某社交平台的按钮点击转化率提升28%。同时需注意避免使用hover状态,改用touchstart事件触发交互反馈。

监测工具的片面依赖

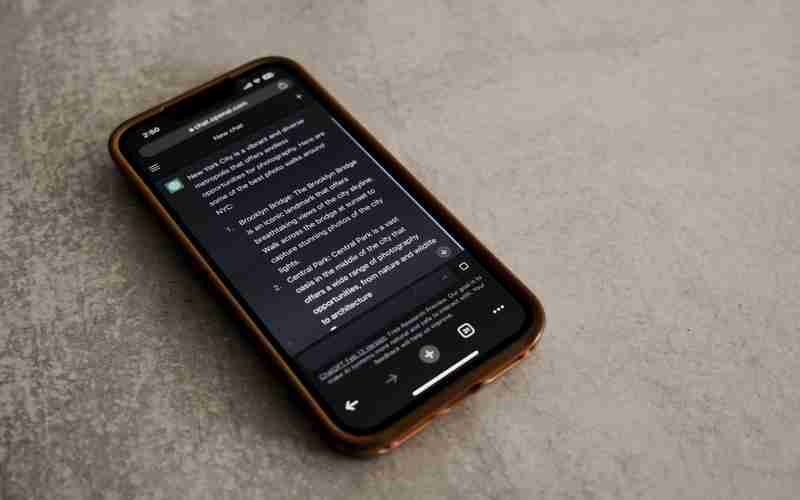

仅关注PageSpeed Insights评分可能产生误导。某金融APP在工具测试中获得92分,但实际用户投诉加载缓慢。深入分析发现,工具未计入第三方数据接口的响应延迟,这些接口平均耗时达2.3秒。

真实用户监控(RUM)数据更具参考价值。通过注入Navigation Timing API,某零售网站发现iOS设备的资源加载时间比Android长40%。针对性优化后,其搜索引擎的移动友好度评分从68提升至89。部署LCP标记追踪系统能捕捉最大内容元素的加载轨迹,某媒体平台据此将首图加载优先级提升,用户留存率增加19%。