在搜索引擎优化(SEO)的实践中,关键词密度作为衡量内容相关性的核心指标,直接影响着网页在要求中的排名。其本质是通过量化关键词在文本中的分布频率,帮助搜索引擎理解页面主题。这一概念看似简单,背后却涉及复杂的计算逻辑与策略博弈。

计算公式的多元性

关键词密度的基本公式为“关键词出现次数÷总词数×100%”,但实际应用中存在多种计算标准。主流搜索引擎通常采用分词算法,将文本拆解为独立语义单元后统计。例如,网页中出现“智能手表”5次,若总词数经过分词处理后为500个,则密度为1%。这种方式的优势在于更贴近自然语言处理逻辑,避免机械统计导致的误差。

而第三方工具如站长之家则采用字符数计算法,将关键词视为固定字符串进行匹配。如关键词“运动鞋”总字符数为6(每个汉字计为2字符),若出现5次且页面总字符数2000,则密度为(6×5÷2000)×100%=1.5%。两种方法的差异可能导致同一页面出现2-3%的密度值偏差,这也解释了为何不同工具检测结果常不一致。

分词与非分词的博弈

搜索引擎的分词机制对密度计算产生根本性影响。以“新能源汽车电池”为例,搜索引擎可能将其拆分为“新能源”“汽车”“电池”三个独立词汇,此时若页面中单独出现“汽车”10次,将被计入密度统计。这种特性要求SEO从业者不仅关注目标关键词,还需考虑语义关联词的布局策略。

非分词工具的计算方式更侧重形式匹配,适合监测固定品牌词或专利术语的精确出现频次。例如医疗领域专有名词“二甲双胍缓释片”,使用字符统计法能准确追踪其完整形态的分布情况。但这种方式可能低估同义词、近义词的优化价值,需要结合语义分析工具进行补充。

合理阈值的动态平衡

行业普遍认可的2-8%密度区间并非绝对标准。网页类型差异导致阈值浮动明显:产品详情页因技术参数重复,密度可能接近上限;而资讯类长文通常维持在3-5%。百度官方工程师曾透露,医疗类目页面因专业术语密集,系统会自动放宽阈值判定标准,这解释了为何部分学术论文的密度突破10%仍能获得良好排名。

地域化因素也不容忽视。针对日语、德语等复合词构成的语言体系,搜索引擎的分词粒度更细,密度阈值通常下浮1-2个百分点。例如德文“Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung”(机动车责任险)被拆分为多个词根后,实际有效密度可能仅为表面数值的三分之一。

优化维度的策略组合

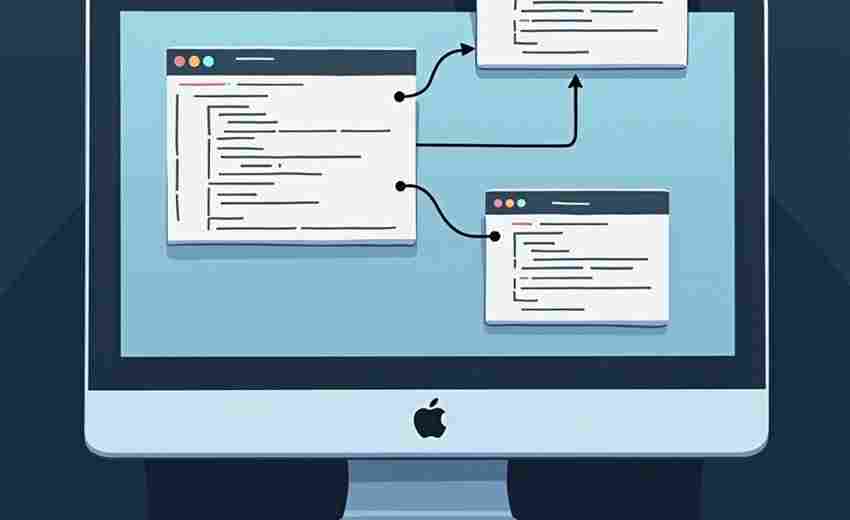

突破单一密度指标的局限,需构建多维优化矩阵。在标题标签中采用“核心词+长尾词”结构,如“防水运动鞋—2024夏季透气防滑登山鞋推荐”,既保证密度集中又扩展语义关联。正文部分运用“金字塔模型”,前200字完成3次关键词植入,后续内容通过案例、数据等自然延伸,避免机械重复。

技术元素的融合显著提升优化效能。结构化数据标记可将产品规格参数移入代码层,既维持页面可读性又增加关键词储备。某电商平台测试显示,采用Schema标记后,核心词密度下降1.2%,但搜索排名提升17位,证明搜索引擎对结构化数据的识别权重正在增加。

移动端适配产生新的变量。针对短内容呈现特性,在H2标签和图片ALT属性中植入关键词的效率比PC端提升40%。某旅游网站的A/B测试表明,移动页面前屏区域密度达4.2%时,点击转化率最优,超过5.5%则跳出率激增。这要求SEO策略必须结合设备特性进行动态调整。