在数字经济高速发展的今天,石景山餐饮行业的线上线下融合已成为不可逆的趋势。随着即时零售市场规模突破万亿,消费者对“30分钟达”的即时性需求与多元化堂食体验的期待,正倒逼餐饮企业重构服务模式。从传统堂食到无人机配送,从KTV包厢到超市“食堂”,餐饮业的边界不断被打破。如何通过网站建设实现外卖与堂食服务的深度集成,成为石景山餐饮企业突围的关键。

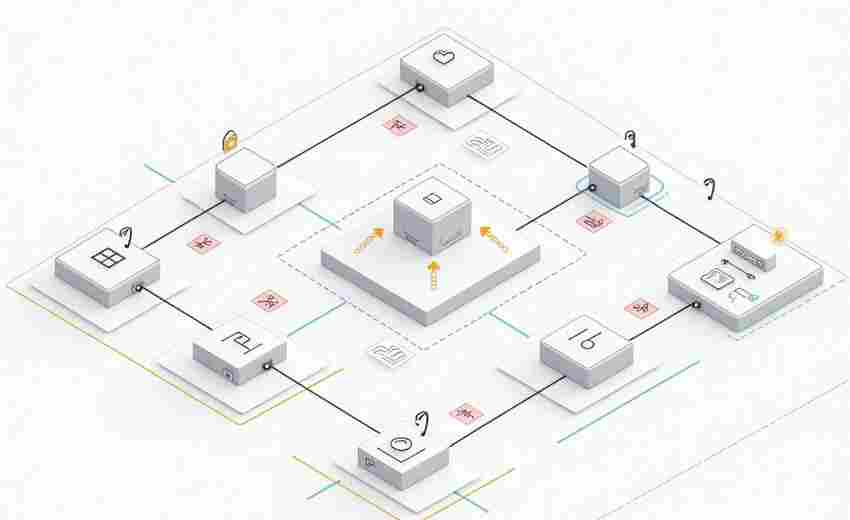

系统架构:双线融合的技术支撑

餐饮网站的双线服务集成,需构建“中央厨房+智能终端”的标准化体系。海底捞等企业通过中央厨房统一腌制调味、核心炒料配置,终端门店仅需完成温度与时间的二次加工,这种模式既保障了堂食与外卖餐品口味的一致性,又解决了中餐标准化难题。石景山某连锁餐饮系统显示,采用中央厨房后,出餐效率提升40%,客诉率下降28%。

信息化建设是支撑双线运营的神经中枢。美团与京东外卖通过AI调度系统实现每秒3000订单的毫秒级拆解,石景山餐饮管理系统则依托智能分单技术,将夜间配送成本降低30%。企迈科技为京东外卖商家设计的“自动接单-库存预警-配送追踪”全链路系统,使订单处理时长从8分钟压缩至90秒,这种技术赋能让双线服务真正实现无缝衔接。

用户体验:全渠道服务升级

线上点餐界面需打破传统菜单的平面化局限。石景山某餐饮小程序通过3D菜品展示、热量标注及过敏原提示功能,使转化率提升65%。西贝莜面村在京东外卖平台设置的“儿童套餐定制”模块,结合营养师在线咨询功能,复购率达普通套餐的2.3倍。

线下场景则需强化体验增值服务。凑凑火锅将KTV包厢与涮煮场景结合,顾客点歌时可同步收到锅底沸腾提醒;沃尔玛超市“堂食区”依托生鲜供应链优势,推出现炒简餐即时配送服务,午市翻台率高达4.2次。这种“空间重构”策略,使石景山某商超餐饮区坪效提升至传统餐厅的1.8倍。

配送管理:时效与路径优化

即时配送体系需构建三级响应机制。美团在石景山投放的无人机配送网络,将八达岭长城景区的履约时效控制在6分37秒,相比传统骑手配送效率提升320%。达达快送通过智能温控箱体,使现制砂锅类外卖的投诉率从15%降至3%。

路径优化算法正在重塑配送生态。京东外卖的“订单聚类”技术,通过机器学习将3公里范围内订单自动打包,使骑手单次配送量从4.7单提升至7.3单。石景山区市场监管局推行的“无接触配送站”,结合LBS定位技术,使错配率从0.8%下降至0.12%,疫情期间该模式订单量增长213%。

数据驱动:精准运营的底层逻辑

会员数据的深度挖掘创造增量价值。永辉超市通过分析2.3万石景山会员的消费数据,推出“深夜食堂”套餐组合,将凌晨时段的客单价从42元拉升至78元。海底捞外卖系统根据用户历史订单,智能推荐锅底辣度、蘸料组合,使附加品销售占比从12%提升至29%。

实时销量预测技术正在改变备餐模式。企迈科技为茶饮品牌打造的AI预测系统,误差率控制在4%以内,使原料损耗率下降18%。石景山某连锁餐饮的智能库存系统,通过关联天气、节假日等多维数据,将备货准确率从67%提升至92%。

供应链整合:降本增效的关键

仓储配送网络的智能化升级势在必行。山姆会员店在石景山布局的前置仓,通过“高频商品预置+长尾商品即时调拨”模式,使配送成本降低27%。京东七鲜依托亚洲一号智能仓,将生鲜品类的损耗率从行业平均的8%压缩至2.3%。

供应链金融工具的创新应用缓解资金压力。某连锁餐饮接入京东供应链金融平台后,凭借线上流水数据获得信用贷款,使新店拓展周期从18个月缩短至9个月。这种基于真实交易数据的风控模型,正在重构餐饮行业的融资生态。

跨界融合:业态创新的突破口

“餐饮+”模式开辟全新增长曲线。石景山某超市将熟食区升级为“现制堂食+30分钟到家”复合空间,通过扫码点餐柜实现坪效提升140%。大董烤鸭推出的主厨,将高端定制与外卖结合,2万元起的私宴套餐预订量同比增长85%。

即时零售与本地生活的深度融合催生新物种。美团在石景山试点的“24小时智能便利店”,集成鲜食现制、药品急送、数码配件即时达等12项服务,夜间时段营收占比达41%。这种“餐饮服务枢纽”模式,正在重新定义社区商业的边界。