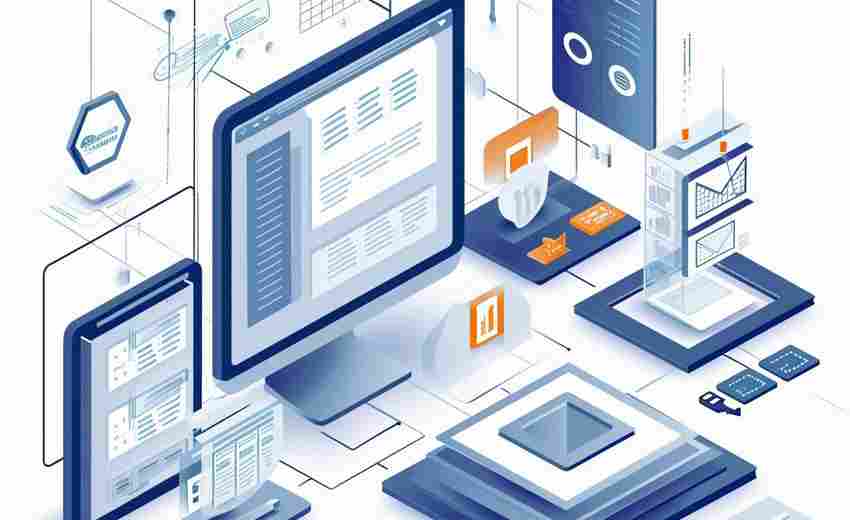

在数字技术快速迭代的今天,游戏网站建设工具的跨平台适配能力已成为衡量其市场竞争力的核心指标。随着玩家对多终端无缝体验的需求日益增长,开发者需要兼顾PC、移动端、VR设备等不同平台特性,这对建设工具提出了更高要求。跨平台适配不仅是技术实现问题,更关系到用户触达范围、开发效率及商业变现能力,成为重塑游戏产业生态链的关键环节。

技术实现基础

跨平台适配的技术根基在于底层架构的兼容性设计。优秀工具通常采用模块化架构,将平台相关代码与业务逻辑分离,如Unity引擎通过可编程渲染管线实现图形接口的抽象化处理,使同一套材质系统可自动适配OpenGL、Vulkan、DirectX等不同图形API。在输入设备适配层面,ovrport等专业工具通过动态映射机制,将Quest手柄操作转换为其他VR设备的控制指令,并引入触觉反馈补偿算法保证交互一致性。

部分工具开始探索AI驱动的自适应技术。例如采用机器学习模型分析目标设备的硬件参数,动态调整渲染精度和物理模拟等级,在三星Galaxy手机与Oculus Quest 3之间实现画质与帧率的智能平衡。这种技术突破使单一代码库可覆盖从低端移动设备到高端VR头显的全平台适配。

开发效率革命

跨平台工具带来的开发效率提升呈指数级增长。传统多平台开发需要维护多个代码分支,而现代工具如Cocos2d-x通过JavaScript绑定技术,使同一逻辑代码可同时生成iOS、Android、Web三端应用,开发周期缩短60%以上。Unreal Engine 5的Nanite虚拟几何体系统,更实现了美术资源在PC与主机的自动LOD优化,将跨平台美术适配工作量降低80%。

这种效率革命催生新的开发范式。独立开发者借助Godot引擎的GDScript脚本系统,单人即可在三个月内完成从2D手机游戏到HTML5网页端的全平台部署。而RPG Maker通过可视化事件编辑器,让非程序员也能创建跨平台角色扮演游戏,极大降低开发门槛。

用户体验重构

真正的跨平台适配需要突破物理设备差异带来的体验割裂。PWA技术通过Service Worker实现离线缓存与推送通知,使网页游戏在弱网环境下仍能保持操作响应,其加载速度比原生应用快40%。在VR领域,ovrport工具通过异步时间扭曲技术,在移植Quest游戏时自动补偿不同设备的运动延迟,使YVR等国产头显也能获得90Hz流畅体验。

跨平台数据同步成为新的竞技场。《原神》采用的账号系统可实现PC、手机、PS5三端进度实时同步,其背后的数据架构需要处理不同平台SDK的认证差异。部分工具开始集成区块链技术,通过去中心化存储确保跨平台成就系统的数据一致性。

产业生态演变

跨平台工具正在重构游戏分发渠道。Steam Deck掌机通过Proton兼容层运行Windows游戏,这种技术突破使PC游戏库可直接移植掌机平台,催生出新的硬件生态。在云游戏领域,华为云SDRS容灾方案支持游戏服务秒级切换,确保跨地域多平台用户的无感知迁移,这种底层架构创新使全球同服成为可能。

工具链的进化引发商业模式变革。Unity推出的按安装量收费模式,促使开发者更注重全平台用户覆盖。而Epic商店的跨平台购买功能,允许玩家在任意平台购买后全端畅玩,这种消费习惯培养需要工具链在支付接口层实现深度整合。

适配质量挑战

跨平台测试成为质量保障的关键瓶颈。华为云移动应用测试平台采用AI自动化遍历技术,可在24小时内完成2000款设备的兼容性测试,精准捕捉不同安卓碎片化环境下的渲染异常。但对于VR设备,仍需人工验证空间定位精度等特殊指标,ovrport工具的崩溃日志分析模块,可自动关联Unity引擎错误与目标平台SDK版本,将调试效率提升3倍。

长期维护成本是隐藏的冰山。某二次元游戏在适配Switch平台时,因NVIDIA Tegra芯片的浮点运算差异导致物理引擎失效,后期维护消耗了30%的开发资源。这促使现代工具引入版本快照功能,可随时回滚到稳定构建版本。